Dietmar Dath ist der deutsche SciFi-Papst, niemand im hiesigen Sprachraum kennt die internationale Szene der imaginativen Literatur wie er. Ursula K. Le Guin ist für ihn eine der bedeutendsten internationalen Stimmen der Szene. Sie habe ihn davon befreit, fantastisches Erzählen mit einem sozialen Nutzen zu verbinden. Deshalb solle man auch nicht versuchen, ihre Literatur direkt zu nehmen oder ihre Welten eins zu eins nachzubauen.

Dietmar Dath, wie hat Ursula K. Le Guin die Science Fiction beeinflusst und verändert?

Die Begegnung zwischen biologisch verschiedenen Wesen, zwischen Mensch und Maschine oder zwischen Mensch und übernatürlichem Wesen findet man in der Fantasy und der Science Fiction seit ihren frühesten Anfängen. Aber die Begegnung, durch Lektüre, mit anderen Gesellschaften, also neuen sozialen Welten war in der Science Fiction und der Fantasy vor Le Guin ein bestenfalls skizzen- und laienhaft behandeltes Thema. Ihre Eltern waren Fachleute für Anthropologie, die Mutter war außerdem ausgebildete Psychologin, das hat als familiärer Hintergrund die Fähigkeit der Schriftstellerin zur tiefen Durchgestaltung von Gesellschaften wohl ebenso genährt wie die frühe persönliche Begegnung mit indigenen Menschen. Woher auch immer sie die Ideen für diese Durchgestaltung genommen hat – vielleicht ja aus einer reichen, emphatischen Persönlichkeit, von Geburt an: Ursula K. Le Guin bleibt bis heute die bedeutendste Stimme beim spekulativen Entwerfen von anarchistischen, feministischen und Geschlechter anders denkenden, von kalkulierten wie traumgespeisten, irdischen, außerirdischen und überirdischen Gesellschaften.

Ursula K. le Guins Prosa in deutscher Übersetzung

Welche Bedeutung haben Ihre Texte für Sie und Ihre Begeisterung für das Genre?

Sie hat mich davon befreit, zu glauben, spekulatives und fantastisches Erzählen müsste man mit irgendeinem sozialen Nutzen als »Konstruktive Zukunftsentwürfe« oder »Warnungen vor dem Übel« rechtfertigen. In ihrer Kurzgeschichte »An die Musik« – deutscher Titel, englischer Text, es ist eine Anspielung auf Schubert bzw. Franz von Schober – aus dem Jahr 1938 stehen dazu die großen Sätze: »Music saves nothing. Merciful, uncaring, it denies and breaks down all the shelters, the houses men build for themselves, that they may see the sky.« Das, was sie da über Musik sagt, gilt auch (besonders) für ihre Literatur.

Sehen Sie hier die Gefahr, dass Le Guins Werk fälschlicherweise politisch oder sozial missbraucht wird? Oder halten Sie das für ausgeschlossen, weil das sich Werk nicht zur Instrumentalisierung eignen?

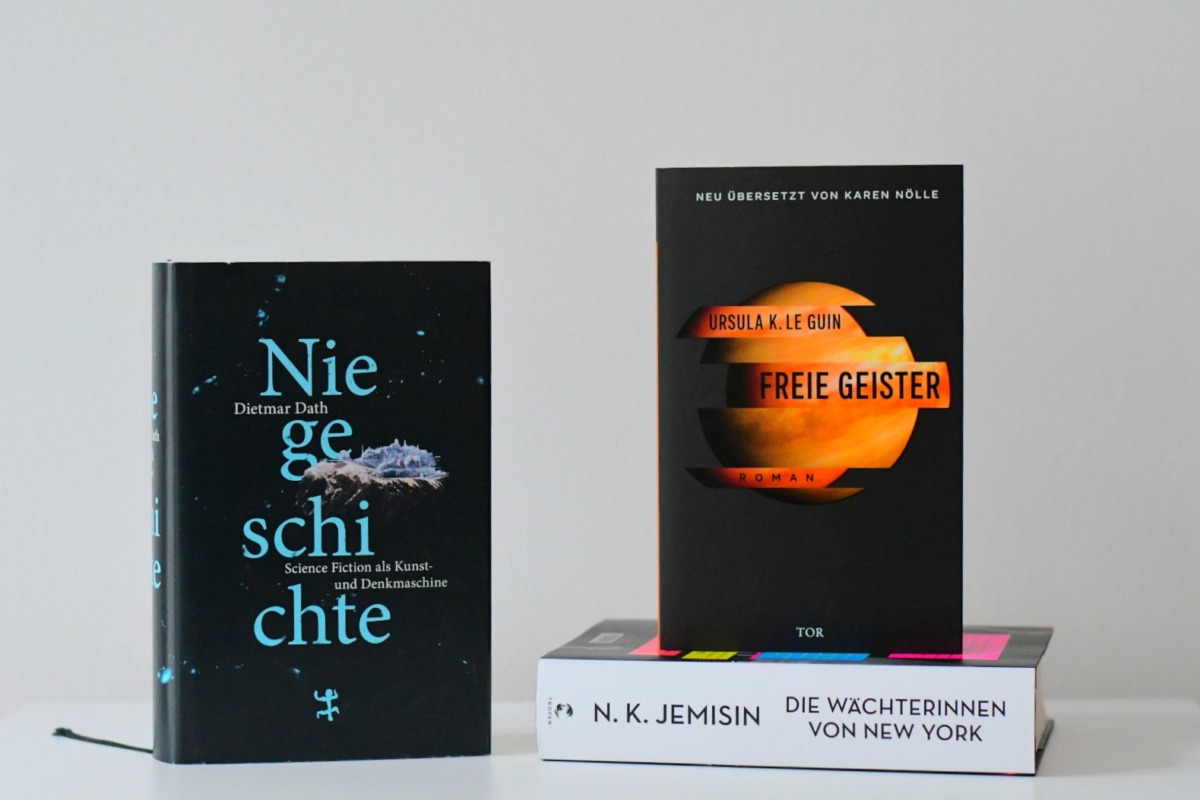

Gegen Instrumentalisierung als solche hätte ich gar nicht so viel, aber viel gegen Fetischisierung, Verdinglichung usw. – ich verstehe den Gedanken von Le Guin so, dass die Musik selbst und an sich nicht tröstet oder rettet, daß aber Menschen, durch die Musik auf einen höheren Horizont aufmerksam geworden, natürlich andere Menschen damit trösten oder motivieren können oder was immer. Also denke ich, dass man ein Buch wie »The Dispossessed« – um ein politisch naheliegendes Beispiel zu nehmen – falsch liest, wenn man es direkt »anwenden« und die da entwickelte Utopie »nachbauen« will. Der Roman (der in der Übersetzung von Karen Nölle »Freie Geister« heißt, A.TH.) ist ein Hinweis auf Fragestellungen und mögliche Antworten, mit denen sich die Leute dann auseinandersetzen können, übrigens nicht nur politisch, sondern auch ästhetisch, psychologisch und so weiter. Also, Musik braucht und liefert Instrumente, aber nur Menschen sind in der Lage, mit anderen Menschen die menschlichen Verhältnisse zu ändern. Le Guin sagt einfach, dass man das Verhältnis zu anderen, das durch Kunst möglich wird, nicht dem Kunstwerk anhängen soll wie die Eigenschaft »heilig« irgendeinem Fetisch. Kunst ist immer in mehrere Richtungen drehbar; der Untertitel von »The Dispossessed« sagt deshalb sehr deutlich, dass diese Utopie mit Absicht ambiguous ist.

Warum faszinieren Ihre Texte bis heute die Leser:innen? Welche »Denkanleitung« geben Sie uns bis heute mit auf den Weg?

Wenn Ursula K. Le Guin in ihren Texten feministische mit patriarchalischen Ideen konfrontiert oder Fantasie mit Technik, ist die lebendige Lektion davon immer, dass »Leben« für sprachbegabte Wesen wie uns einfach unausweichlich mit der mühsamen Arbeit »Übersetzen« zu tun hat. Das leuchtet Menschen, die gern lesen, natürlich sehr ein.

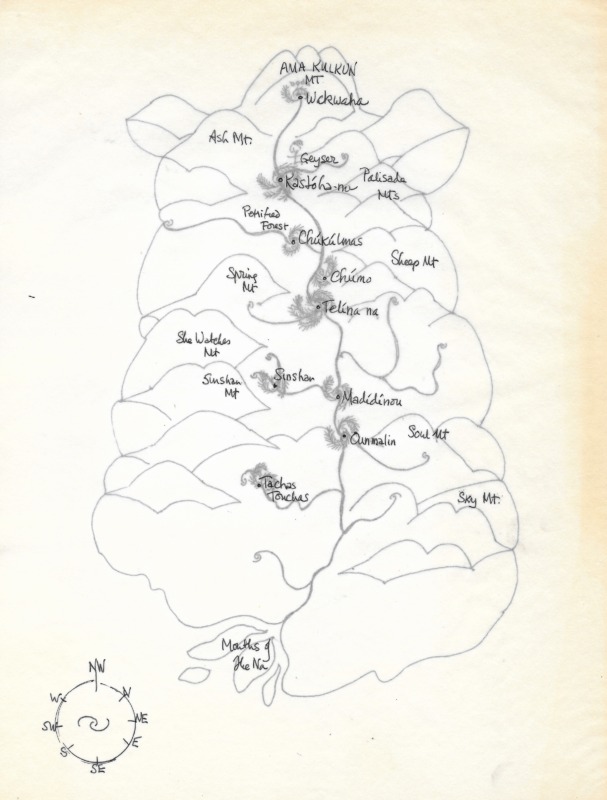

The Word for Worlds. The Maps of Ursula K. Le Guin

Wenn Ursula K. Le Guin eine neue Geschichte schrieb, begann sie mit dem Zeichnen einer Karte. Die Londoner Ausstellung »The Word for World: The Maps of Ursula K. Le Guin« präsentiert eine Auswahl dieser Zeichnungen und Karten, von denen viele noch nie zuvor öffentlich gezeigt wurden. Sie belegen, wie sie ihre imaginären Welten geografisch angelegt hat, um Denk- und Konstruktionsfehler zu vermeiden. Sie bieten Bewusstseinsreisen jenseits der konventionellen Kartografie, von den Archipelen von »Erdsee« über ihre Planetenwelten bis zu den talismanischen Karten von »Immer nach Hause«. Außerdem zeigt die Ausstellung Le Guins Originalkunstwerke und bisher unveröffentlichte persönliche Archivstücke.

Was macht Le Guin zu einer literarischen Vordenkerin des Anthropozän?

Die ältere Science Fiction sieht den Menschen als ein Wesen, das seine Ziele nur dann erreichen kann, wenn es die Natur verstehen lernt, um sie dann gegebenenfalls auszutricksen oder die von ihr hingestellten Hindernisse zu überwinden. In dieser Haltung steckt leider ein Herrschaftsverhältnis als Ideal: Wir unterwerfen alles! Le Guin versteht, erklärt, lehrt und erzählt dagegen, dass es zwischen der Natur und unseren Zielen in Wirklichkeit um einen Austausch gehen muss, und dass unsere Ziele, ja sogar unsere Bedürfnisse nicht von unserer vernünftigen (und spekulativ-fantastischen) Kritik ausgenommen werden dürfen.

Sie kennen wie wenige andere in Deutschland die internationale SciFi-Szene. Auf welchen Schultern steht Le Guins Werk und welche Autor:innen berufen sich heute auf Sie?

Sie kommt von Shakespeare wie von H. G. Wells, sie macht wenig Unterschiede zwischen Gattungsplänen, respektiert sie aber. Wichtiger ist ihr allerdings die Beschaffenheit der jeweiligen Einfälle und das davon artikulierte Menschenbild, kurz: der Inhalt. Den Tiefenpsychologen C. G. Jung hat sie viel gelesen, aber seine Behauptungen hat sie klugerweise als Metaphern und als halb künstlerische Ahnungen aufgefasst, nicht als strenge Wissenschaft; sie sind halt auch nicht wissenschaftlich, egal, was Jung selbst darüber gedacht haben mag. Unter ihren direkten Erbinnen und Erben würde ich N. K. Jemisin besonders hervorheben, der thematischen und atmosphärischen Verwandtschaft wegen. Aber insgesamt ist es bei Leuten von Le Guins Format ja einfach so, dass die jeweiligen Genres, in denen sie wirken, danach nicht mehr dieselben sind. Der Einfluss, der von ihr in Science Fiction und Fantasy ausgeht, ist einfach überall, selbst bei denen, die sie vielleicht gar nicht gelesen haben.

Die Romane von Le Guin bewegen sich zwischen Genre und Hochliteratur. Wie kommt es, dass ihr Werk so schwer zuzuordnen ist?

Science Fiction und Fantasy waren, als Le Guin anfing, unter schöngeistig Gebildeten nicht wohlgelitten. Die Welt, in der Le Guins Eltern sich bewegten – Sozialwissenschaften, Kultursphäre – war keine Heimat für diese Gattungen, aber die Gattungen hatten zum Ausgleich dafür ihre Szene, ihre Milieus. Alle derartigen Szenen leben von Abgrenzung. So starb in diesen Milieus zeitweise gerade das ganz ab, was Science Fiction und Fantasy eigentlich interessant macht: das Unerwartete. Denn wer sich abgrenzt, braucht stabile Unterscheidungskriterien zwischen »gehört dazu« und »gehört nicht dazu«. Deshalb versteifen sich sogar SciFi- und Fantasy-Fans, die doch eigentlich etwas anderes wollen als den faden Realismus und Naturalismus des Erwartbaren, auf die immergleichen Requisiten, Figuren, Storylines, Ideen und Tonarten. Le Guin hat dagegen einfach das gute Beispiel einer Ethnologin gesetzt, die sich in Milieus sofort gut zurechtfindet, mit allen Leuten in deren Sprache sprechen kann, sich davon aber selbst nicht begrenzen lässt und niemals in Routine abgleitet.

[…] Le Guins Einfluss ist überall […]