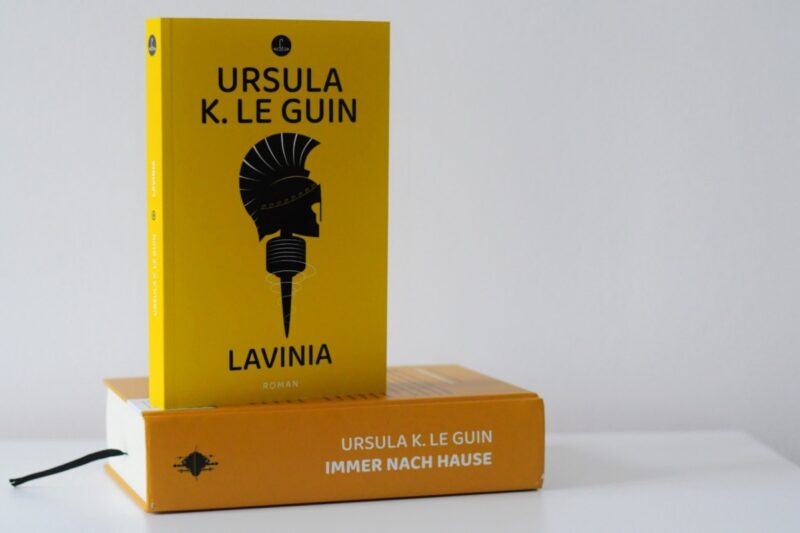

Karen Nölle ist eine Grande Dame der Literaturübersetzung. Nobelpreisträgerinnen wie Alice Munro oder Doris Lessing gehören ebenso zu ihrem Portfolio wie Natur-Essayistin Annie Dillard oder Ursula K. Le Guin, die das Genre der Science Fiction in die Hochliteratur geführt hat. Zuletzt hat sie im Team die unübersetzbare Utopie »Immer nach Hause« übertragen, in wenigen Wochen erscheint der Erzählungsband »Der Tag vor der Revolution« in ihrer Übersetzung. Übersetzungskritik, so Nölle, sei oft schulmeisterlich bewertend, sie wünscht sich andere Möglichkeiten, über das Übersetzen zu sprechen.

Wie würdest Du den Stand der Übersetzungskritik in Deutschland beschreiben?

Deutschland ist groß, aber in vielen Zeitungen ist mir die Übersetzungskritik zu einfallslos und manchmal immer noch zu schulmeisterlich. Es ist selten Platz für Beispiele, und wenn welche gebracht werden, sind sie zu oft aus dem Kontext gerissen oder dienen dazu, »so nicht« zu sagen. Lange, liebevolle Besprechungen sind in den Feuilletons der Zeitungen immer schwerer zu finden, vermutlich weil sie schwer unterzubringen sind, mit Ausnahme einiger großer Blätter vielleicht. Es ist schön, dass es die Rubriken bei Toledo und Tralalit gibt, aber sie sind kein Ersatz für Publikumsblätter. Wenn früher mehr Platz für Buchrezensionen war, dann dennoch kaum für detaillierte Übersetzungskritik. Sollte heute mehr Offenheit für den Blick auf Übersetzungen bestehen, sind sie trotzdem aus Platzgründen zu selten. Was die vielen engagierten Blogs und Podcasts da wettmachen können, kann ich nicht einschätzen.

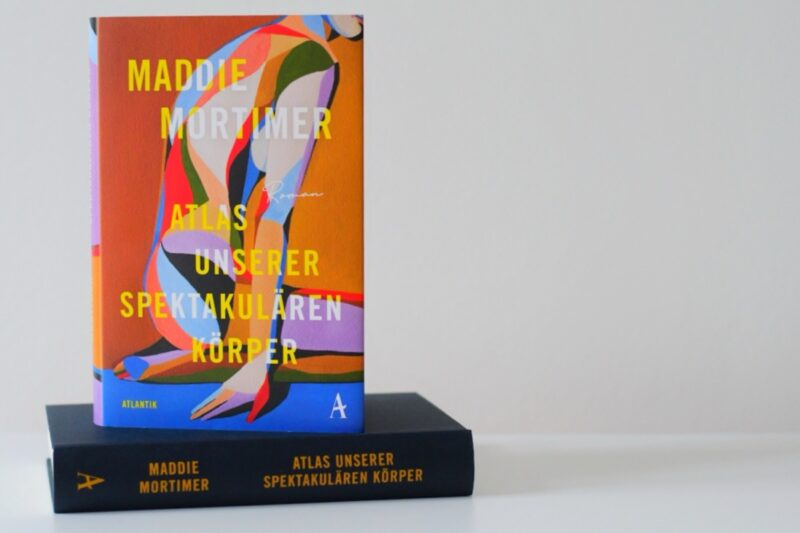

Aktuelle Übersetzungen von Karen Nölle

Welche Wendung oder Floskel zur Übersetzung, welche journalistische Strategie ärgert Dich in der Übersetzungskritik am meisten?

Ich lese noch viel zu oft, dass ein Text »meisterlich«, »feinfühlig« oder »kongenial« übersetzt sei. Das ist mir zu schulmeisterlich beurteilend. Ich wünsche mir, andere Möglichkeiten, über das Übersetzen zu sprechen. Fragend, neugierig, forschend. Auf stilistische Einfälle im übersetzten Text eingehend, sprachliches Maß, Musikalität.

Worauf legst Du bei einer Übersetzungskritik wert? Und was kommt aus Deiner Sicht oft zu kurz?

Wenn zitiert oder die Sprache eines Buches gelobt wird, sollte auf die stilistischen Finessen der Übersetzenden hingewiesen werden und nicht so getan werden, als bespräche man ein Original.

Was würdest Du hingegen viel öfter über Übersetzungen lesen wollen?

Gute und unterhaltsame Gedanken dazu, wie übersetzerische Herausforderungen gemeistert wurden, was für eine Wirkung ein Text im Deutschen entfaltet.

Welche Übersetzung hat Dich zuletzt vom Hocker gehauen?

Vom Hocker gehauen? Ich weiß nicht. Viele Kolleg:innen arbeiten sehr gut. Die Sorgfalt der Übersetzung von Maria Hoffmann-Dartevelle, die Daniel de Roulets Versroman »Die rote Mütze« aus dem Französischen ins Deutsche übertragen hat, hat mich beeindruckt. Und Miriam Mandelkows Baldwin-Übersetzungen sind ein Genuss. Ach, und jetzt weiß ich’s doch. Thomas Weilers »Feuerdörfer« haben mich wirklich vom Hocker gehauen. Die Hingabe, mit der er sich dem Text ausgesetzt hat, die liebevolle Übertragung der Mündlichkeit, das ist schon etwas sehr Besonderes.

Karen Nölle empfiehlt die Übersetzungen von Miriam Mandelkow, Maria Hoffmann-Dartevelle und Thomas Weiler

Beiträge zum Hieronymustag 2025

- Theater, um die Welt zu retten

- Männer, die auf Frauen starren

- Implementierte Erneuerung

- Gesänge aus dem Lichtjahrgrab

- »Grausamer, als alles, was ich bisher übersetzt habe«

- »Menschen galten Le Guin nie als Krone der Evolution«

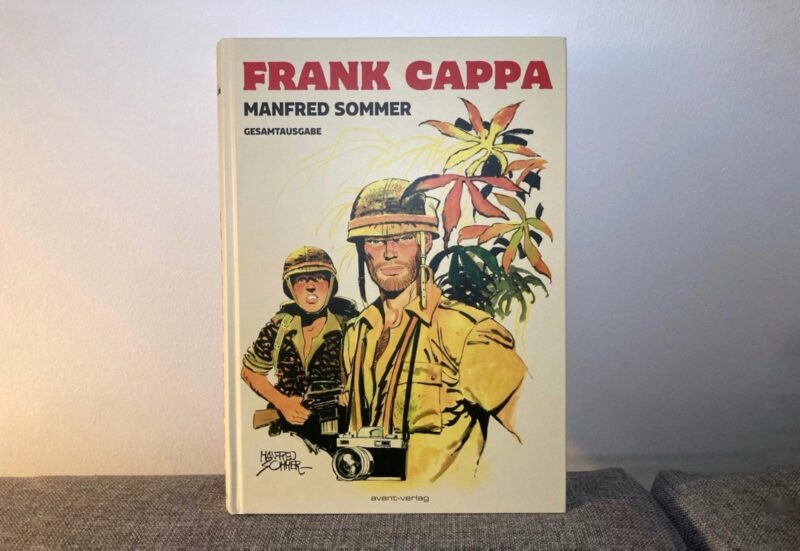

- Fotograf mit Adrenalin und Anstand

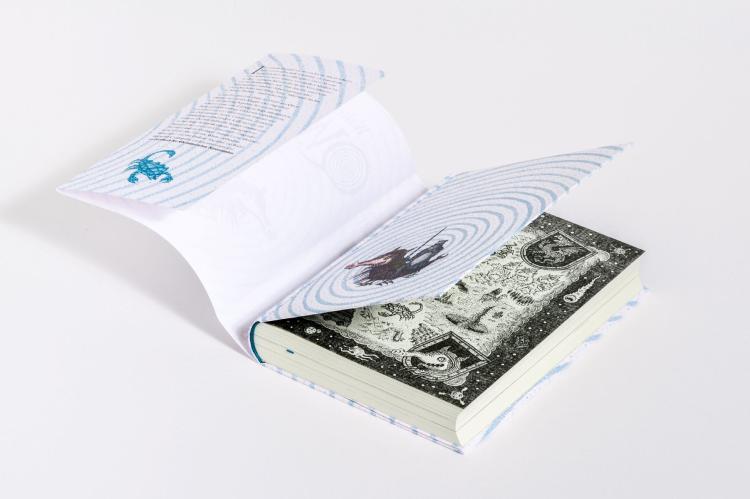

- Spektakuläre Körperlandschaften, tanzende Buchstaben

- Zamonien auf Speed

[…] »Das ist mir zu schulmeisterlich beurteilend« […]

[…] »Das ist mir zu schulmeisterlich beurteilend« […]