Frank Heibert übersetzt aus dem amerikanischen Englisch die Werke von Don DeLillo, George Saunders und Richard Ford, zu seinen europäischen Autoren gehören Boris Vian, Raymond Queneau oder Curzio Malaparte. Er hat zahlreiche Übersetzerpreise erhalten und schreibt aktuell an einem eigenen Buch über das Literatur-Übersetzen. Ihm fehlen eine grundlegende literaturkritische Theorie des Übersetzens sowie eine fundierte Stilkritik in der Praxis.

Wie würdest Du den Stand der Übersetzungskritik in Deutschland beschreiben?

Theoretisch höchst unbefriedigend, anscheinend hat außer Schleiermacher und Benjamin, die jeder auf ihre Weise und aus ihren Gründen ebenfalls unbefriedigend bleiben, keine:r so recht was dazu gesagt. Das erklärt vielleicht die überwiegend herrschende Unsicherheit. Immer wieder gibt es Ausnahmeerscheinungen, wenn sich jemand die Mühe macht, über Einzelbeispiele hinaus den übersetzten mit dem Originaltext zu vergleichen – oder mehrere Übersetzungen miteinander, dann findet sie immerhin statt. Die Ausführlichkeit leidet bei den allermeisten Veröffentlichungswegen aus den naheliegenden Gründen, das ist das erste Problem; das tiefergehende liegt darin, dass die Frage nach den Kriterien unsortiert und ungeklärt ist. Gibt es objektive Anteile, ist letztlich alles subjektiv und Geschmackssache? Darauf kann keine Einzel-Übersetzungskritik eingehen, die nicht beantworteten Fragen hängen in der impliziten Schwebe. Es gibt viel zu tun.

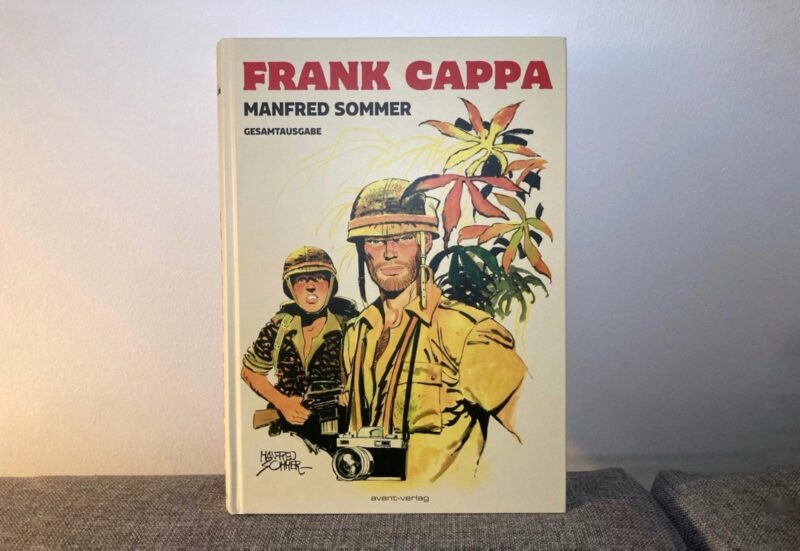

Aktuelle Übersetzungen von Frank Heibert

Welche Wendung oder Floskel zur Übersetzung, welche journalistische Strategie ärgert Dich in der Übersetzungskritik am meisten?

Es gibt zwei beim geschilderten Dilemma im Grunde sehr nachvollziehbare Strategien. Entweder gibt es summa-summarum-Adjektive, die oft nur bewerten, nicht beschreiben (wir müssen es also glauben), und das arme Wörtchen »kongenial« – eigentlich das, was jede Übersetzung anstreben sollte, nur was heißt es wirklich und wie ließe es sich belegen? – ist pauschal, wohlfeil und letztlich nicht so wertvoll, wie es sein müsste. Ungefähr so wie »Herzliches Beileid« nach einem Todesfall – es drückt ebensoviel Ratlosigkeit aus und ist durch inflationären Gebrauch abgenutzt. Unterm Strich sagt »kongenial« nur: »mich hat da nichts gestört«, was keine illegitime, aber eine unbefriedigende Übersetzungskritik darstellt. ODER es gibt ein kleines Beispiel, gern ein negatives, das berechtigt sein mag oder nicht, von dem ausgehend dann aber hochgerechnet der gesamte Text als qualitativ fragwürdig da steht. Da stimmen die Proportionen nicht, es sei denn, es ist symptomatisch und steht für ein wiederkehrendes Problem in der Übersetzung. Diese Frage kommt allerdings dann nicht mehr vor.

Worauf legst Du bei einer Übersetzungskritik wert? Und was kommt aus Übersetzungskritiken oft zu kurz?

Wie bei Literaturkritik von Originalen: Stilkritik, die mit Stilbeschreibung beginnt. In Rezensionen über deutschsprachige Originalwerke geht es doch auch; werden übersetzte Werke rezensiert, werden, sofern überhaupt die Sprache, der Stil vorkommen, diese Charakteristika meist der Originalautorin zugeschrieben. Seufz.

Was würdest Du hingegen viel öfter über Übersetzungen lesen wollen?

Was am meisten fehlt, wenn über Übersetzungen geschrieben wird, ist Stilkritik, und für die braucht es ein Bewusstsein von ihrer Notwendigkeit und den Platz dafür. Da ist für mich Sieglinde Geisel mit Tell Review eine Heldin: Sie hat diese Online-Zeitschrift bewusst deshalb gegründet, weil im Feuilleton immer weniger Stilkritik erwünscht war, die sich im Netz dagegen so ausführlich betreiben lässt, wie es nötig ist, sagt sie. Oder auch kurz und knackig: im von ihr eingeführten Page-99-Test, der spielerisch und übermütig und im Wissen, keine komplette Rezension ersetzen zu können, an einer einzigen Buchseite stilkritisch sehr vieles aufzuzeigen vermag. Und so hat Sieglinde Geisel auf Tell auch konsequenterweise von Anfang an Raum für Übersetzungskritik geschaffen (u.a. auch für Artikel von mir). Ich würde mir wünschen, dass im Feuilleton neben Kaufempfehlungen und Inhaltsangaben der literarische Stil wieder stärker vorkommt – dann steht zu hoffen, dass sich daraus auch eine differenziertere Übersetzungskritik ergibt.

Welche Übersetzung einer:eines Kolleg:in hat Dich zuletzt vom Hocker gehauen?

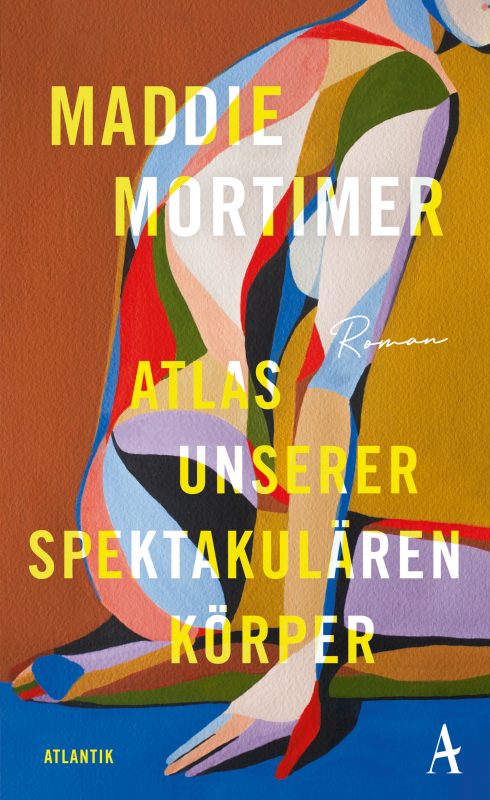

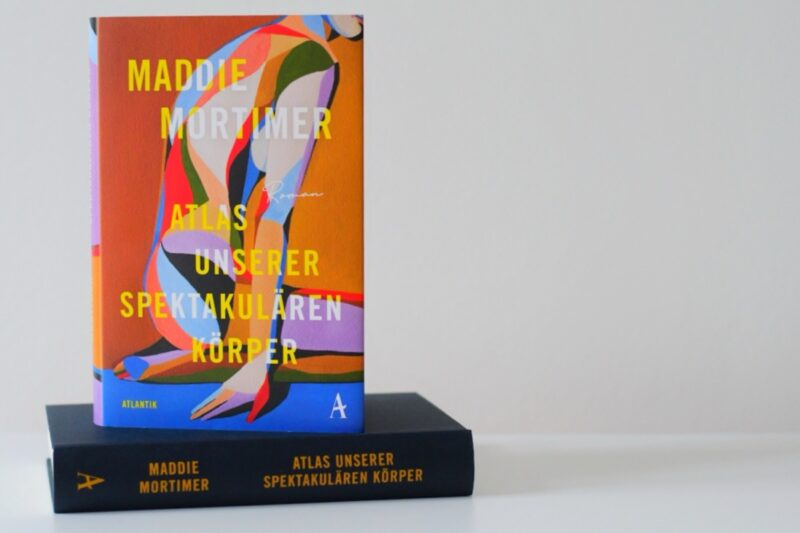

Es gibt zum Glück nicht wenige (Qual der Wahl, wie auch am anderen Ende des Spektrums). Nennen möchte ich Maria Meinels Übersetzung aus dem Englischen: »Atlas unserer spektakulären Körper« (Original von Maddie Mortimer), die 2023 bei Hoffmann und Campe (Atlantik) erschien und leider eher unbemerkt blieb (auch deshalb nehme ich sie als Beispiel). Das Thema ist Krebs – was er im Alltagsleben der Kranken anrichtet, aber auch im Körper selbst. Vor allem die Körpervorgänge sind durch eine hochpoetische Sprachgestaltung gekennzeichnet (zuweilen spricht der Tumor selbst, sehr eigenwillig): mit überraschenden Metaphern, spürbarer, abwechslungsreicher, aber nicht beliebiger Rhythmik sowie Klangnetzwerken entstehen intensive Beschreibungen, die von dem kreativen Sprachtalent und Mut der Übersetzerin (wie der Autorin) zeugen. Der Vergleich mit dem Original bestätigt diese Einschätzung, aber auch ohne ihn, rein vom Deutschen her, wäre klar, was Meinel kann. Hier müssten dann zwei, drei Beispielsätze hin, die aber ohnehin in jeder Rezension dieses Romans nicht fehlen würden.

Frank Heibert empfiehlt Maddie Mortimer in der Übersetzung von Maria Meinel

Beiträge zum Hieronymustag 2025

- Theater, um die Welt zu retten

- Männer, die auf Frauen starren

- Implementierte Erneuerung

- Gesänge aus dem Lichtjahrgrab

- »Grausamer, als alles, was ich bisher übersetzt habe«

- »Menschen galten Le Guin nie als Krone der Evolution«

- Fotograf mit Adrenalin und Anstand

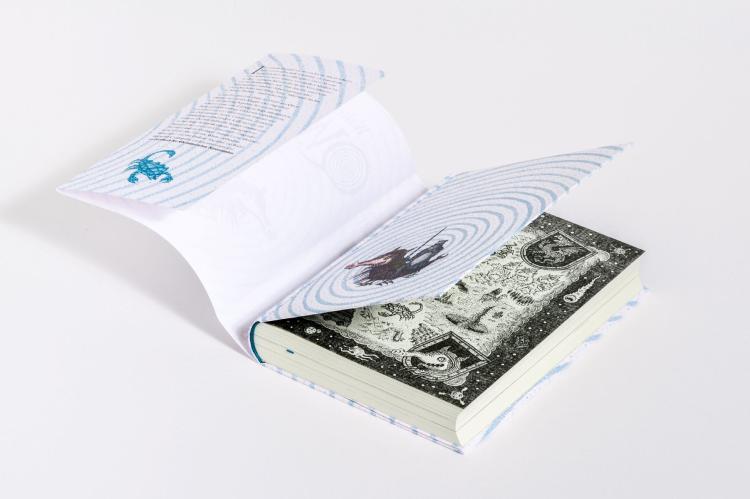

- Spektakuläre Körperlandschaften, tanzende Buchstaben

- Zamonien auf Speed

[…] Frank Heibert, der gerade ein Buch über das literarische Übersetzen schreibt, nimmt überwiegend U… Die Frage nach den Kriterien sei unsortiert und ungeklärt, sagt der Übersetzer von Don DeLillo, Richard Ford oder Raymond Queneau. »Gibt es objektive Anteile, ist letztlich alles subjektiv und Geschmackssache? Darauf kann keine Einzel-Übersetzungskritik eingehen, die nicht beantworteten Fragen hängen in der impliziten Schwebe.« […]