Der peruanische Schriftsteller Gustavo Faverón Patriau setzt in seinem grandiosen Roman »Unten Leben« aus Dutzenden Stimmen ein Mosaik der lateinamerikanischen Geschichte. Dabei macht er auf ebenso erschreckende, wie poetische Weise deutlich, wo das Verstehen der Welt an seine Grenzen stößt.

Irgendwo in der Calle Simon Bolivar in der chilenische Hafenstadt Valparaíso liegt verborgen das Lager der Buchhandlung Armas Antárticas. Miroslav Valsorim, halb Rumäne, halb Jugoslawe, betreibt seit den 1960er Jahren eine gleichnamige Bücherei in Santiago de Chile, seine vom Balkan geflohene Geliebte, eine Partisanin, trug ihm auf, mit ihren Drillingen dort auf sie zu warten. Die Frau seines Herzens tauchte nie wieder auf, aber der »trübsinnige, aber im Grunde glückliche Serbe« entdeckte die Literatur für sich, der er sich fortan ganz verschrieb; nicht nur als Buchhändler, sondern auch als Herausgeber einer mysteriösen Romanreihe, die als das »Archiv der unaufhörlichen Romane« durch Gustavo Faverón Patriaus deutsches Debüt spukt.

Zu den ersten Leser:innen dieser über einhundert Romane gehören das Ehepaar Richards, die in der amerikanischen Kleinstadt Brunswick, Maine leben, wo Harriet Beecher einst ihren berühmten Roman »Onkel Toms Hütte« schrieb. Das hat zwar nichts mit den Clay und Laura Richards zu tun, ist aber eine der unzähligen literarischen Anspielungen, die man in Patriaus Epos »Unten Leben« entdecken kann. Wie auch immer, Weltkriegsveteran und Ornithologe Clay Richards erhält von einem Tag auf den anderen regelmäßig dicke Briefumschläge, in denen sich die Manuskripte dutzender unveröffentlichter Bücher befinden. In kurzen Absätzen werden diese abenteuerlich-kafkaesken Werke beschrieben, die so illustre Titel wie »Das piamontesische Gefängnis«, »Die künftige Eva«, »Mapuche-Geister« oder »Eine bolivianische Rache«. »Einige Romane waren gut, andere schlecht, wenige waren wirklich Unfug, ein paar wunderbar«, so das Urteil der ersten Leserin Laura Richards.

Wirklich überwältigend sei Roman 52, der von einem Jungen handelt, »dessen Vater ein Folterer war und der nach dem Tod seines Vaters beschließt, alle Opfer zu rächen, aber sogleich bemerkt, dass das unmöglich ist, denn die einzige Rache wäre gewesen, den Vater zu töten, der schon tot war.« Mrs. Richards liest diese Geschichte, als ihr ein Junge aus der Nachbarschaft erzählt, dass sein Vater jemanden im Keller angekettet hält. Sofort bringt sie den Roman mit dem Jungen in Verbindung, liest ihn als Fährte, »als etwas, das Licht in eine dunkle Zone der realen Welt« brachte. Und auch wenn dies so genau nicht aufgelöst wird, ist es gut möglich, dass wir als Leser:innen genau diesen Roman in der Hand halten.

Finestres Award De Narrativa – Shortlist 2024

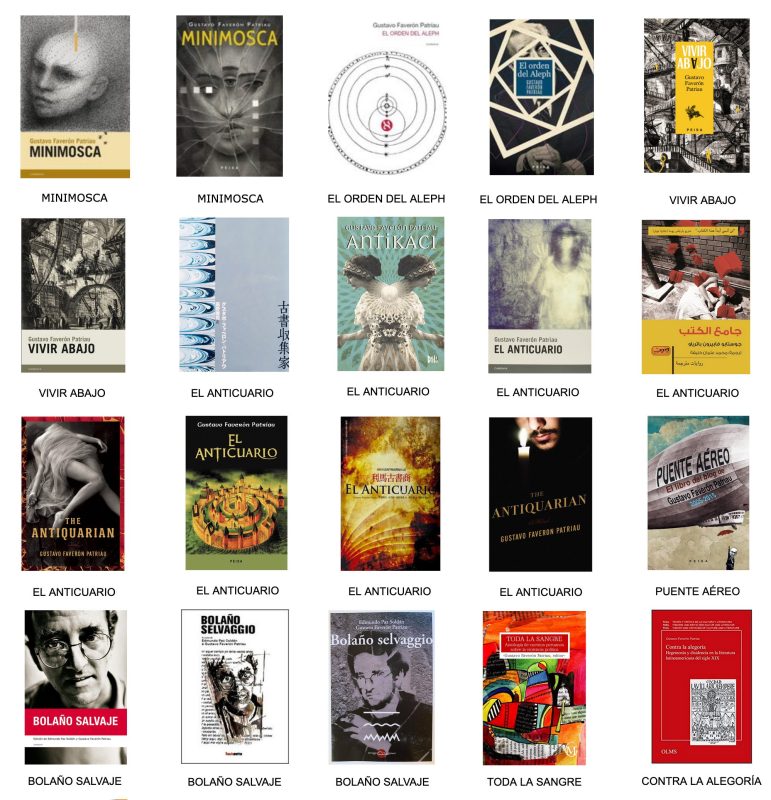

»Unten Leben« ist der zweite Roman des peruanischen Schriftstellers Gustavo Faverón Patriau, der in der spanischsprachigen Welt längst als einer der ganz Großen gilt. Als Professor für lateinamerikanische Literatur hat er eine Anthologie über das Werk von Roberto Bolaño herausgegeben. Sein Prosadebüt »El Anticuario«, eine vertrackte Geschichte eines Verbrechens, ist 2010 erschienen und schlug sofort hohe Wellen. Im Frühjahr stand er mit seinem gerade erschienenem dritten Roman »Minimosca«, einer Geschichte von Poesie und Gewalt, neben dem guatemaltekischen Schriftsteller Eduardo Halfon und dem argentinischen Nobelpreisanwärter César Aira auf der Shortlist des renommierten Finestres Award De Narrativa. Der Argentinier César Aira gewann den Preis mit seinem neuesten Dada-Märchen »En El Pensiamento«.

Nun kann man Patriau endlich auch in Deutschland entdecken, und es ist hoffentlich nur ein Anfang. Seit wenigen Tagen liegt das 2018 in Peru erschienene Epos »Unten Leben« in der überaus gelungenen Übersetzung von Manfred Gmeiner vor. Der Roman beginnt mit zwei Kurzbiografien, die beide einem Mann namens George Walker Bennett gewidmet sind. Im ersten Porträt wird ein Filmemacher beschrieben, der einige Filme gedreht hat, bevor er durch Lateinamerika reiste. Anfang der Neunziger drehte er in Lima seinen letzten Spielfilm, bevor er für immer verschwand. Die zweite Kurzbiografie beschreibt den Sohn eines CIA-Agenten, dessen Vater 1980 einen Mann im Keller das Familienhauses erstach. Daraufhin flieht er nach Paraguay, wo er in den Achtzigern in einem Gefängnis einsaß, bevor er unter falschem Namen in verschiedenen lateinamerikanischen Städten je einen Mord beging und spurlos verschwand.

Beide Porträts gelten der Hauptfigur in Patriaus Mosaik der düsteren südamerikanischen Geschichte, die sich in großen Teilen in Katakomben, Irrenanstalten und unterirdischen Gefängnissen zuträgt. Wo Menschen gefangen gehalten und »mit Elektroschocks gefoltert, zermalmt, zerstört und pulverisiert« werden, vor allem im Lateinamerika des 20. Jahrhunderts, durch das dieser ebenso irrsinnige wie kühne Roman führt. Dessen abenteuerliche Erzählung beginnt in einem peruanischen Keller, wo George W. Bennett am Tag, an dem der Anführer der Guerillagruppe Sender Luminoso gefangen genommen wird, einen skrupellosen Mord begeht. Die Vorgeschichte dieser Tat sowie ihre Folgen bilden das Grundgerüst von »Unten Leben«, einer Art lückenhafter journalistischer Recherche, die meist im Rückblick erzählt wird.

Must-Reads lateinamerikanischer Autor:innen

In diesem vielstimmigen und verschachtelt erzählten Panorama kommen die Täter hinter den lateinamerikanischen Militärdiktaturen zu Wort, Folterknechte und Sicherheitsbeamte, CIA-Agenten und ausgewanderte Nazis, aber auch ihre beklagenswerten Opfer, linke Studierende, traurige Poeten, indigene Frauen und einfache Leute, die von den faschistischen Juntas als Pöbel beschimpft wurden.

Ein nicht ganz unwesentliches erzählerisches Prinzip stammt dabei aus der Mathematik und nennt sich »Banach-Tarski-Paradoxon«. Dabei kann man eine Kugel derart zerlegen, dass sich ihre Teile wieder zu zwei lückenlosen Kugeln zusammenfügen lassen, von denen jede denselben Durchmesser hat wie die ursprüngliche. Der peruanische Schriftsteller überträgt dieses Prinzip auf seine Figuren, die hier, ohne dass man es zunächst bemerkt, doppelte Identitäten annehmen. Meist tragen ihre Rollen nicht dieselben Namen, aber am Ende formen sie doch ein und dieselbe Person. Die Abgründe, die sich dazwischen auftun, sind bodenlos. Hier aufzuschlüsseln, welche Figuren wie zusammengehören, nähme dieser Spurensuche ihren Reiz. Aber die Eleganz, mit der das vonstatten geht, ist eine schriftstellerischer Coup.

Dass George W. Bennett, dessen Initialen nicht zufällig an einen amerikanischen Präsidenten erinnern, den Namen mit seinem Vater teilt, ist allerdings nicht Teil dieses Programms. Der Sohn weiß nicht viel von seinem Vater, nur dass er sich nie fotografieren ließ, weil es immer besser sei, »keine Beweise für die Existenz der Vergangenheit zu bewahren«. Als sein Vater wegen des bestialischen Mordes an einem jungen Mann namens Chuck Atanasios zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, macht er sich auf den Weg und geht als Filmemacher dessen dunkler Vergangenheit nach.

Er reist wie die Hauptfigur in Juan Rulfos Klassiker »Pedro Paramo« den wenigen Spuren seines Vaters hinterher und dabei durch halb Lateinamerika. Er stößt in Paraguays Hauptstadt Asunción auf zwei ehemalige Polizisten, die ihm vor der Kamera berichten, wie sein Vater unter dem Decknamen Egon Schiele die rechtsextremen Militärregime zu Foltermethoden beraten und gemeinsam mit Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon, den marxistischen Revolutionär Che Guevara im bolivianischen Dschungel aufgespürt und liquidiert hat. Paraguays langjähriger Diktator Alfredo Stroessner habe ihn auch beauftragt, ein Geheimgefängnis zu bauen, in dem tausende politische Gegner verschwinden können. Tief in einen Berg gräbt er ein dantisches Verlies mit Dutzenden Tunneln, die wie die Strahlen einer Sonne in zwölf Richtungen abgehen, »auf beiden Seiten Metalltüren, kaum breiter als ein Mensch«.

Den entlarvenden Film über diesen Bericht zeigt Bennett bei einem Underground-Filmfestival, woraufhin er festgenommen und – welch Ironie – acht Jahre in die vom Vater errichtete Hölle gebracht wird. Die Frau, die er liebt, eine Regisseurin namens Raymunda Walsh, gerät wegen eines Films ebenfalls in die Fänge von Stroessners Schergen und gelangt über Umwege in die Hände eines bolivianischen Generals, der sie zu seiner Frau macht.

Der Film als Kunst und als Dokumentation spielt hier auch eine Rolle, einzelne Kapitel basieren auf den VHS-Kassetten von George W. Bennett, die der Autor angeblich in einer Kiste unter seinem Keller lagert. Das Genre nutzt Patriau für literarische Ausflüge, um über die Ethik der Kunst nachzudenken. Ausgangspunkt ist ein Film von Raymunda Walsh, in dem die Familien von verschollenen Menschen am Ende einen ehemaligen General erschießen.

Ebenso fasziniert wie schockiert will Bennett wissen, ob für den Film wirklich ein Mensch umgebracht worden sei? Raymunda entgegnet ihm mit Bezug auf die Dreharbeiten von Werner Herzogs »Fitzcarraldo« (die auch in Dorothee Elmigers Roman »Die Holländerinnen« eine wichtige Rolle spielen), dass da auch Ureinwohner ums Leben gekommen seien und sie seine moralischen Bedenken nicht verstehe. Patriaus schwer zuverlässiger Erzähler pflichtet ihr im Grunde bei. Die Geschichte, die der Film erzähle, zeuge weniger vom Wahnsinn der historischen Figur als vielmehr davon, dass Herzog der Verrückte sei.

»Unten Leben« ist ein literarisches Meisterwerk borges’scher Qualität, das über seine verwinkelte Erzählung von der verheerenden Gewalt des zwanzigsten Jahrhunderts in die dunkelsten menschlichen Abgründe hinabsteigt. Dabei schlägt Patriau eine Brücke von Hitlers Horrorkammern bis zu den amerikanischen Lagern im Irak. Darunter fließt der blutige Strom aus den lateinamerikanischen Folterkellern, die unter emsiger Unterstützung deutscher Nazis installiert und in Betrieb genommen wurden. Die Deutschen, die sich dabei auszeichneten, waren Nazis unter vielen. Ihre Verbrechen begannen hier, »so als wäre erst in Paraguay oder Lateinamerika das Monster in ihnen erwacht.«

Patriaus Roman, für die Hotlist der Unabhängigen Verlage nominiert, ist Horrorgeschichte und Kriminalroman, historisches Epos und Reisebericht. Die Erzählung gräbt sich tief in die traumatisierten Seelen ihrer Figuren hinein und singt von dort ein schauriges Lied. Dabei zieht sich ein düsterer Sarkasmus durch den Text, ein hämisches Lachen, »wie von Rabelais und Cervantes zugleich«, ohne das diese brutale Geschichte nur schwer erträglich wäre. Es ist Manfred Gmeiners ebenso furchtloser wie packender, mal trotzig aufbegehrender, mal schmerzhaft (an)klagender Übersetzung zu verdanken, dass man diese bittere Ironie hinter jedem Satz vernimmt.

»Kunst kann sicherlich Verfehlungen der Schöpfung und Verfehlungen der Geschichte wiedergutmachen«, wird Werner Herzog im Roman zitiert. Das ist natürlich völliger Unsinn, wie Patriau zeigt. Die fiesesten Figuren in diesem Roman sind große Freunde der Kunst, sei es der Musik oder der Literatur.

Ein besonders perfider ist jener bolivianische General, an dessen Seite sich Raymunda Walsh wiederfindet. Er lässt während der Folter von Gefangenen immer Georg Philipp Telemanns Passionskonzert »Seliges Erwägen des Leidens und Sterbens Jesu Christi« abspielen. Allerdings nie komplett, so dass es nie zur Erlösung kam. Genau diesen Effekt will er bei seinen Opfern erzielen, sie sollen sich im ewigen Leid Christi wiederfinden. »Christus Starb nicht, er blieb bei der Hälfte seines Leidens stehen, stieg mit dem Kreuz auf der Schulter Golgatha hinauf, mit der Dornenkrone, trostlos, halb betäubt, ein Ecco Homo.«

Jeder gute Roman ist eine Rachegeschichte, heißt es irgendwann im Verlauf der Handlung, es kann gut sein, dass es der bolivianische Dichter Jaime Saenz ist, der hier einen nicht ganz unwesentlichen Gastauftritt hat, der das sagt. Und so ist auch »Unten Leben« eine Geschichte, in der Rache eine bedeutende Rolle spielt. Die Gewalt, derer man hier Gewahr wird, beweg sich in einem permanenten Kreislauf, aus dem es kein Entkommen gibt. »Wie ein Bombardement der Zukunft oder einer so fernen Vergangenheit, dass sie in der Zukunft zu geschehen schien.«

Die humanere Version der Rache wäre die Entschädigung der Opfer, aber was heißt das schon angesichts schier unvorstellbarer Verbrechen, wie sie in den lateinamerikanischen Diktaturen verübt wurden? »Wie entschädigt man ein Opfer? Entfernt man ihm das Trauma aus dem Kopf wie einen Stein?« Den Stein des Wahnsinns im Kopf der Verrückten sind schon die Quacksalber im Mittelalter nachgegangen, mit kruden Methoden haben sie Löcher in Schädel geschlagen, um diesen Stein zu entfernen. Auch hier taucht diese Idee wieder auf, als Foltermethode und als verklärte Hoffnung.

Jede Geschichte ereignet sich zweimal, einmal als Tragödie und einmal als Farce. Das gilt auch für Patriaus fulminantes Vexierspiel, das ihm Vergleiche mit Roberto Bolaño eingebracht hat. Das Banach-Tarski-Prinzip ist dabei ein hilfreiches Instrument, denn es gibt vielen Figuren in dieser Geschichte die Chance, aus der Tragödie auszusteigen und eine andere Rolle einzunehmen. Dass dennoch niemand heldenhaftes Format erlangt, liegt an der Welt, in der sie leben. Im besten Fall werden sie zum Joker, hinter dessen grinsender Fratze sich ein trauriger Clown verbirgt.

»Die Funktion der Folteropfer ist die einflussreichste Erzählung der Welt«, heißt es an einer Stelle, »sie verändert die Welt von Tag zu Tag.« »Unten Leben« macht sich diese Erzählung zu Eigen, um den Opfern des autoritären Wahns ein unvergessliches literarisches Denkmal zu setzen. Und verändert nachhaltig unseren Blick auf die Welt.

Das Problem in der Welt sei nicht, wie sie ist, heißt es zu Beginn des Romans, sondern »dass diese Welt auch in den Dingen existiert, die wir nicht verstehen können. Zu glauben, wir können alles verstehen, ist eine Täuschung, eine Verrücktheit, simpler Mystizismus.« Gustavo Faverón Patriau macht mit »Unten Leben« auf ebenso erschreckende, wie poetische Weise deutlich, wo das Verstehen der Welt an seine Grenzen stößt.