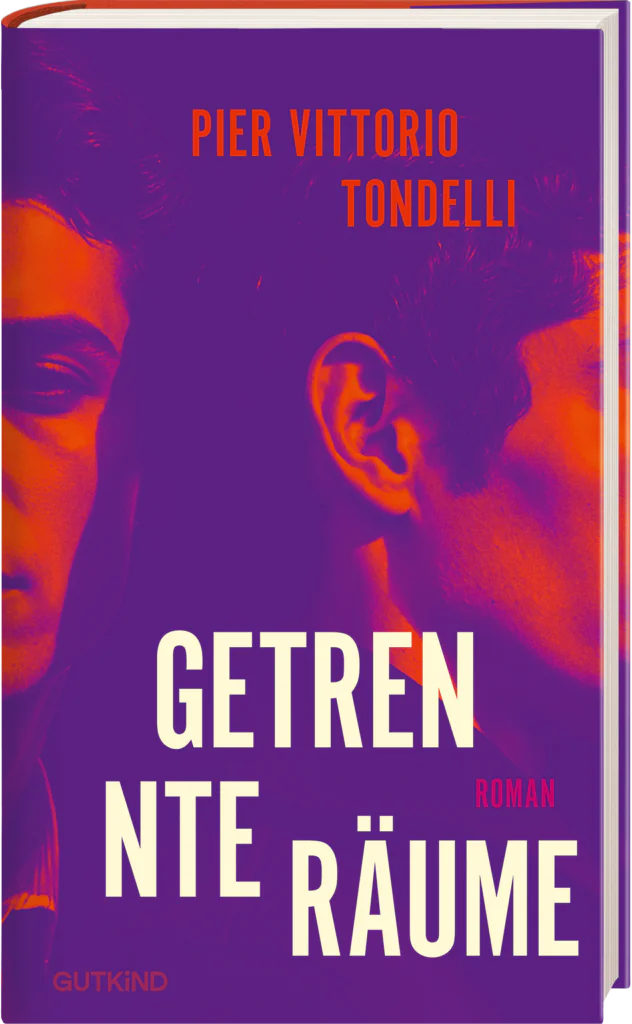

Vor mehr als dreißig Jahren hat Hinrich Schmidt-Henkel den Roman »Getrennte Räume« von Pier Vittorio Tondelli übersetzt, jetzt erscheint eine überarbeitete Ausgabe des Romans. Ein Gespräch über einen hierzulande vergessenen Autor, die Zeitlosigkeit seines letzten Romans und die Stellschrauben des Übersetzens.

Hinrich, Deine Übersetzung von Pier Vittorio Tondellis Roman »Getrennte Räume« wird jetzt nach über 30 Jahren neu aufgelegt. Wie war es, dem Text nach so vielen Jahren noch einmal zu begegnen?

Das war eine bewegende Erfahrung. Erstens, weil mir das Buch seinerzeit viel bedeutet hat, und es war schön festzustellen, dass es das heute noch tut. Überhaupt ist es wunderbar, dass den Büchern von Tondelli auf diese Weise sozusagen ein zweites Leben zuteil wird. Etwas Tragisches ist da natürlich auch, angesichts des frühen Todes des Autors. Und zweitens war es natürlich spannend zu schauen, was würde ich übersetzerisch heute anders machen. Ich habe den Text sehr sorgfältig überarbeitet und ihn dabei syntaktisch weniger umständlich gemacht, wo nötig, und bei der Wortwahl etwas an den Stellschrauben gedreht. Das Original ist emotional intensiv, mit bisweilen fast pathetischen Anteilen, und es ist ein typisches Anfängerphänomen beim Übersetzen, stilistisch etwas zu hoch zu greifen. Jetzt habe ich das etwas runtergedimmt, zum Beispiel »er konnte nicht« statt »er vermochte nicht«, oder »er erinnerte sich« für »er entsann sich« gewählt.

Zugleich ist das ja eine sehr bildhafte Sprache, sinnlich und farbig. Welche Rolle spielt da die Syntax und wie hast Du an ihr gearbeitet?

Gute Syntax erleichtert das Lesen. Das ist kein Plädoyer für einfache Sätze, auch höchst kompliziert gebaute, verschlungene, lange Sätze können, sind sie denn gut geschrieben, ausgesprochen lesefreundlich sein. Manchmal genügt es, auf eine überflüssige Inversion zu verzichten: Aus »Vor wenigen Monaten erst …« wird »Erst vor wenigen Monaten ist er zweiunddreißig geworden.« Oder »Aus seiner (…) Sicht gelingt es ihm lediglich, einen Vorübergehenden wahrzunehmen.« wird zu »Aus seiner (…) Sicht nimmt er lediglich einen Vorübergehenden wahr.« Die bildhaften und sinnlichen Qualitäten eines Textes kommen besser zur Geltung, wenn sie nicht in syntaktischem Gestrüpp verborgen sind.

Du sprachst auch schon die Tragik an, die in diesem Buch steckt. Thomas, eine der Hauptfiguren im Roman, liegt im Roman Ende der 80er Jahre im Sterben. Tondelli ist 1991 im Alter von 36 Jahren gestorben. Meinst Du, der Roman wird jetzt vor dem Hintergrund der autofiktionalen Welle anders betrachtet als damals?

Das ist zu befürchten, zumal zahlreiche Lebensumstände der Hauptfigur Leo denen des Autors sehr ähnlich sind. »Zu befürchten« sage ich, da ich es auch in ausgewiesener autofiktionaler Literatur vollkommen egal finde, ob dieser oder jener Umstand tatsächlich und tatsächlich so von der Autorin erlebt wurde. Mal abgesehen davon, dass er das nicht wurde, denn das Aufgeschriebene ist zwangsläufig etwas anderes als das Erlebte. Für mich liegt die Wahrheit eines Buches nicht an der Beglaubigung durch das Erlebte, sondern in der erzählerischen Wahrheit – das ist kein literaturtheoretischer Terminus ist, schon klar, aber ich meine, wenn etwas gut geschrieben ist, mich anspricht, mich verändert, mein Erleben beeinflusst, dann ist es für mich »wahrer« als öde Protokolle. Er könne nur schreiben, was wahr ist, sagte Édouard Louis mal zu mir, darüber haben wir uns lange – freundlich – gezankt; und nicht geeinigt. Aber zurück zu »Getrennte Räume«. Ob die Aussagen über Sehnsucht nach Zugehörigkeit, daneben aber Ablehnung hergebrachter Beziehungsmodelle, über die Entfremdung des Kosmopoliten und Intellektuellen von seinem Herkunftsmilieu – in das er sich zurücksehnt, in das er aber nie zurückkehren würde –, ob diese oder andere Kernthemen des Romans heutige Leser:innen berühren, hängt nicht von der Übereinstimmung mit möglichem autobiografischen Hintergrund zusammen, sondern einzig und allein damit, wie es der Erzählung gelingt, uns all das zu vermitteln und uns damit zu berühren. Das gelingt diesem Roman in Italien seit seinem Erscheinen bis heute.

Liegt das Deiner Meinung nach an der Zeitlosigkeit der zugrundeliegenden existenziellen Fragen – in der Liebesgeschichte zwischen dem italienischen Schriftsteller Leo und dem deutschen Musiker Thomas geht es um Anziehung und Begehren, Einsamkeit und Verlust, Herkunft und Klasse, Flucht und Erinnerung – oder an der eindringlichen Sprache, die unmittelbar in die vollen geht?

Tondelli hat schlicht und einfach genau die richtige Sprache für seine Themen gefunden, diejenige, mit der er alle Dimensionen seiner Themen, die Selbstbefragung des Protagonisten Leo, seine Liebe und Trauer um den verstorbenen Geliebten, seine Lebensbilanz wunderbar transportiert. Dadurch, dass »Getrennte Räume« Tondellis letztes Buch war, bekommt der Aspekt der Bilanz eine besondere Tragweite; zumal der Text mit den Worten endet »… dass (…) der Moment gekommen ist zu sagen: Lebt wohl!«

Was den Schriftsteller und den Musiker verbindet, ist der Rückgriff auf Rhythmus. Welche Rolle spielt Rhythmus in Tondellis Roman?

Tondelli war äußerst musikaffin. Generell kommt viel Musik in seinen Büchern vor, zu seinem Roman »Rimini«, den ich für den Gutkind-Verlag demnächst übersetzen werde, gibt es eine lange Playlist. Leo und Thomas kommen einander bei Musik nah, ihr erster Kuss ereignet sich in einer Diskothek, von lauter Musik und Gejubel der Umstehenden begleitet – eine total filmische Szene. Und nicht vergessen – Tondelli hat »Getrennte Räume« nicht in Kapitel oder Teile strukturiert, sondern in »Sätze«, eine direkte musikalische Anleihe. Auch der Erzählrhythmus ist musikalisch, die Themenbearbeitung, die Schnitte zwischen Rückblick, aktueller Handlung, gedanklichen Passagen.

Wie kam es, dass der Roman eine zweite Chance bekam?

Die zweite Chance ergab sich durch Luca Guadagninos Ankündigung, »Camere separate« verfilmen zu wollen, das ist der konkrete Hintergrund. In Italien ist keine zweite Chance für Buch und Autor nötig, Tondellis Werke haben immer fortgelebt. Wie es in anderen Ländern aussieht, kann ich nicht beurteilen, ich glaube, in Frankreich wurde Tondeli schon seinerzeit viel beachtet. In Deutschland ist es jedenfalls eine zweite oder fast erst die erste Chance, denn seine Bücher erschienen vor 35 Jahren im Taschenbuch, in einer tollen Reihe bei Rowohlt, aber wir wissen ja, dass die Literaturkritik Veröffentlichungen im Taschenbuch nur ausnahmsweise zur Kenntnis nimmt. 1990 gab es auch die fabelhafte TB-Bestenliste des Perlentauchers noch nicht.

Die Filmprojekte von Luca Guadagnino – »Call me by your name«, »Queer«, »We are who we are« – widmen sich oft dezidiert queeren Themen. Queere Literatur hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Durch die heutige Brille liest man »Getrennte Räume« mutmaßlich als queeren Entwicklungsroman. Aber ist er das?

Ob »Getrennte Räume« eine queere Entwicklungsgeschichte ist oder nicht, ist vielleicht müßig zu fragen. Nein, denn die klassischen Schritte »Selbsterkenntnis – Zweifel – Coming Out – befreites Leben« liegen alle längst hinter Leo, er ist mit seinen rund 30 Jahren ein lebenserfahrener Schwuler. Thomas ist eher noch auf der Suche, aber das wird nur wenig thematisiert. Es geht vielmehr um die Frage, wie sieht eine erfüllte Beziehung aus, für den einen wie für den anderen, und treffen sie sich da? Welchen Beziehungsvorbildern sollen sie nacheifern, welchen möglichst nicht. Das bewegt Leo stärker als Thomas, kein Wunder, da große Teile des Romans nach dessen Tod handeln. Ein typischer queerer Entwicklungsroman ist das also vielleicht nicht, aber es geht natürlich viel um persönliche Entwicklung, Selbstbefragung, Selbstvergewisserung. Und darum, wie nach dem Verlust des Geliebten ein Weiterleben möglich sein soll.

Erst »Getrennte Räume«, danach soll also »Rimini« kommen – sieht das nach einer Werkausgabe in Neuübersetzungen aus?

Für Aussagen darüber ist es sicher zu früh, erst mal finde ich es großartig, dass Pier Vittorio Tondelli als Autor mit diesen beiden Projekten sozusagen wieder auflebt. Für mich ist es eine Wiederbegegnung mit einem Buch, das mir sehr am Herzen liegt, auch eine Wiederbegegnung mit mir selbst als Übersetzer eher am Anfang meiner Berufslaufbahn – man könnte irrtümlich davon sprechen, dass ein Kreis sich schließt, das stimmt aber natürlich nicht, da unsereins niemals aufhört zu übersetzen.