Ulrich Blumenbach hat das bahnbrechende Werk von David Foster Wallace fulminant ins Deutsche gebracht und sich als Sprachartist durch Joshua Cohens Welten geturnt. Die Gedichte von Dorothy Parker überträgt er ebenso rhythmisch wie die Romane von Jonatham Lethem und Raymond Chandler. Aktuell sitzt er an der Übersetzung von James Joyce unübersetzbarem Roman »Finnegans Wake«. Die Übersetzungskritik ist in seinen Augen besser geworden. Er sieht aber auch noch viel Luft nach oben, um zu zeigen, wie Übersetzungen die Grenzen des in der Literatur Sagbaren erweitern.

Wie würdest Du den Stand der Übersetzungskritik in Deutschland beschreiben?

Als besser geworden 😊. Es gibt mehr Kritikerïnnen als zu Beginn meiner Berufstätigkeit, die gegen unsere strukturelle Unsichtbarkeit angehen und unsere kreativen oder nachschöpferischen Leistungen ins Licht rücken. Ärgerlich ist, dass wir den übersetzungskritischen Nachwuchs teilweise selbst ausbilden müssen. Immer wieder muss man den Jüngeren eintrichtern, dass Übersetzerïnnen Vermittlerïnnen zwischen zwei Welten sind und dass jedes übersetzte Werk zwei Urheberïnnen hat. Wenn unsere Namen in den bibliographischen Angaben von Rezensionen fehlen, ist das um so ärgerlicher, als wir auf den Werbe-Effekt in Besprechungen angewiesen sind, wenn wir die erwähnte strukturelle Unsichtbarkeit je überwinden wollen.

Aktuelle und prägende Übersetzungen von Ulrich Blumenbach

Welche Wendung oder Floskel zur Übersetzung, welche journalistische Strategie ärgert Dich in der Übersetzungskritik am meisten?

Abgesehen von der universalen Dummheit der »Kongenialität«? Die Aussage, eine Übersetzung läse sich flüssig, wenn sie auf ein komplexes oder formal bewusst gebrochenes Werk gemünzt wird. Das besserwisserische Herauspicken einzelner Wörter, die dem Kritiker oder der Kritikerin falsch vorkommen, statt dass die grundsätzliche Verfahrensweise in den Blick genommen würde, die Anlage einer Übersetzung – im Sinne eines Schauspielers, der eine Rolle anlegt.

Worauf legst Du bei einer Übersetzungskritik wert? Und was kommt bei Übersetzungskritiken oft zu kurz?

Ich weiß, dass es aus den ewig beschworenen Platzgründen meist nicht möglich ist, aber ich wünsche mir mehr und längere Zitate aus Übersetzungen, damit die Leserïnnen einen Eindruck des spezifischen Sounds eines Werks bekommen. Das gilt aber auch für originär deutschsprachige Werke.

Was würdest Du hingegen viel öfter über Übersetzungen lesen wollen?

Dass sie die Grenzen des in der Literatur Sagbaren erweitern. Innovative Sprachschöpfungen eigener Art sind.

Welche Übersetzung einer:eines Kolleg:in hat Dich zuletzt vom Hocker gehauen?

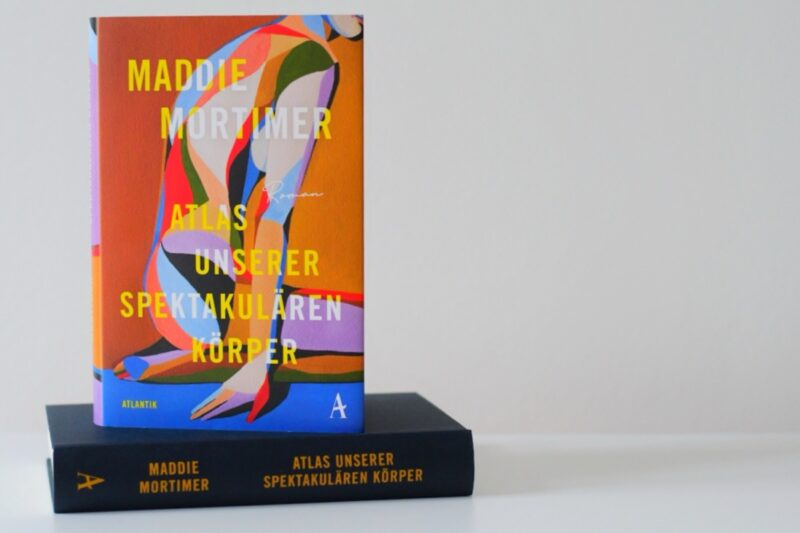

Als erstes Maddie Mortimers »Atlas unserer spektakulären Körper«, weil Maria Meinel da ein 480 Seiten langes Prosagedicht erschaffen hat. Sie bringt die Assonanzen zum Tanzen, verwirbelt die Wortarten, protokolliert synästhetische Wahrnehmungen (»Die Farben verschoben sich um eine Oktave.«) horcht hinunter und hinein ins Unterholz der Buchstaben ‒ es ist ganz einfach eine Wonne.

Dann Alhierd Bacharevic’ »Europas Hunde«. Natürlich auch, weil Thomas Weiler die Plansprache Balbuta im Deutschen rekonstruiert, aber fast mehr noch, weil er Umgangssprache literaturfähig macht. Ein unauffälliger Satz wie »Dein Gesicht sieht aber auch aus« bringt mich zuverlässig zum Jubeln. Thomas Weiler gehört in den »Club für alle, die wagemutig genug sind, die Literatur zu verändern und zum Grund der Sprache vorzustoßen«, wie er selber seinem Autor auf den Sprachleib schreibt.

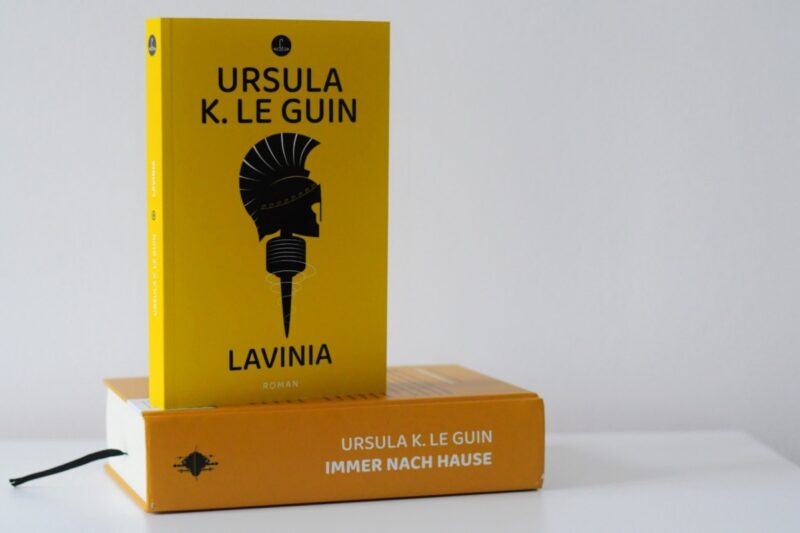

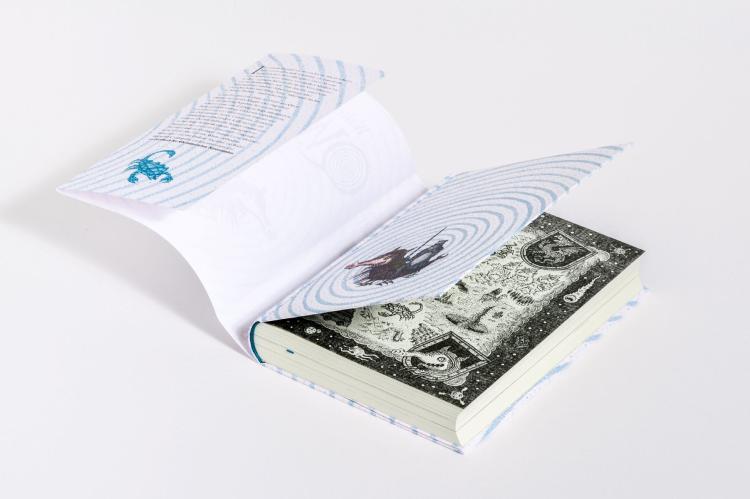

Schließlich Ursula K. Le Guins »Immer nach Hause«. Da haben Matthias Fersterer, Karen Nölle und Helmut W. Pesch eine neue Welt oder eben eine »Traumzeitzukunft« wieder hervorgebracht, in der die Menschen nicht nur neue Geschlechterverhältnisse leben, sondern auch zu Gegenständen, Pflanzen, Tieren, ja selbst geologischen Phänomenen neue Beziehungen eingehen. Hier muss man manchmal dem nachlauschen, was nicht dasteht, weil die Übersetzerïnnen oft ganz bewusst unsere Redensarten vermeiden. Eine neue Welt braucht auch eine neue Sprache.

Ulrich Blumenbach empfiehlt die Übersetzungen von Maria Meinel, Thomas Weiler sowie Matthias Fersterer, Karen Nölle und Helmut W. Pesch

Beiträge zum Hieronymustag 2025

- Theater, um die Welt zu retten

- Männer, die auf Frauen starren

- Implementierte Erneuerung

- Gesänge aus dem Lichtjahrgrab

- »Grausamer, als alles, was ich bisher übersetzt habe«

- »Menschen galten Le Guin nie als Krone der Evolution«

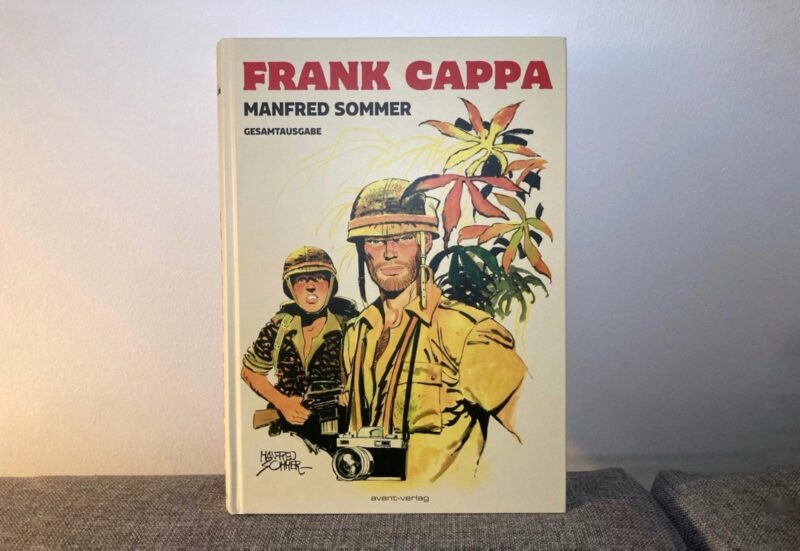

- Fotograf mit Adrenalin und Anstand

- Spektakuläre Körperlandschaften, tanzende Buchstaben

- Zamonien auf Speed

[…] Träger des Preises der Leipziger Buchmesse Thomas Weiler als auch renommierte Übersetzer wie Ulrich Blumenbach oder Hinrich Schmidt-Henkel. Aber auch hier geht es oftmals eher um die Bedingungen ihres Tuns, […]