Der Schriftsteller Kamel Daoud hat mit seinem Roman »Huris« den Prix Goncourt 2024 gewonnen. Im Gespräch über den Roman und sein Leben im Exil spricht er darüber, warum er mit seinem Werk das algerische Regime zur Weißglut bringt und weshalb sein Land am Scheideweg steht.

Im Sommer 2023 floh Kamel Daoud aus seinem Heimatland Algerien, um der politischen Verfolgung der Regierung zu entkommen. Im französischen Exil schrieb er seinen Roman »Huris«, der im vergangenen Jahr mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. Darin erzählt eine junge Frau ihrer ungeborenen Tochter vom algerischen Bürgerkrieg, den sie selbst nur schwer verletzt überlebt hat.

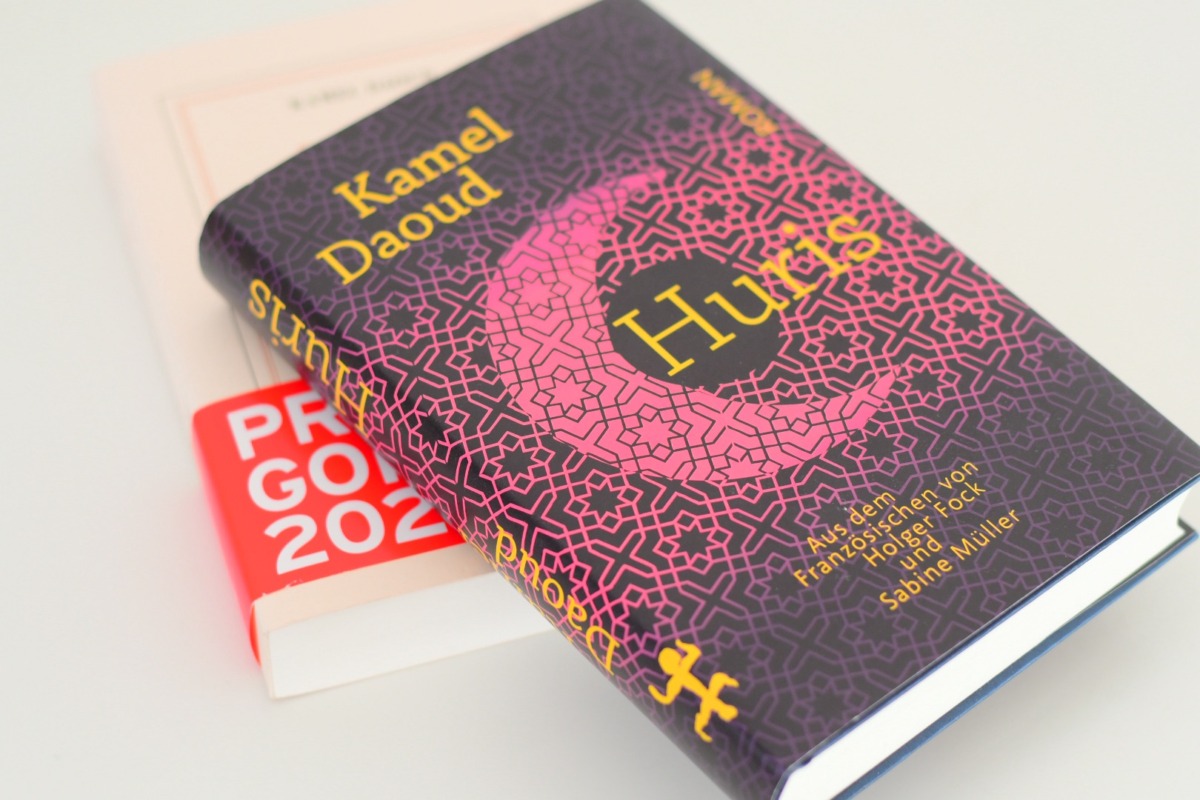

In Deutschland debütierte Daoud mit von Sonja Finck übersetzten Erzählungen, bevor ihm mit seinem von Claus Josten übertragenen Debütroman »Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung« den internationalen Durchbruch gelang. Der Roman wurde als postkoloniale Antwort auf Albert Camus’ »Der Fremde« gelesen, weil Daoud darin dem namenslosen Mordopfer von Meursault Geschichte und Stimme gibt. In seinem zweiten Roman »Zabor«, ebenfalls von Claus Josten übersetzt, erzählt er von einem Geschichtenerzähler, dessen Erzählungen stärker sind als jede Medizin. In »Meine Nacht im Picasso-Museum«, übersetzt von Barbara Heber-Schärer, setzt er sich mit den Zusammenhängen von Erotik, Religion und Radikalismus auseinander. Spätestens seit der Auszeichnung mit dem Prix Goncourt ist Daoud dem algerischen Regime ein Dorn im Auge. Seit wenigen Wochen liegt »Huris« in der Übersetzung von Sabine müller und Holger Fock vor. Als wir uns in Berlin treffen, wird der Schriftsteller von Personenschützern begleitet.

Das Werk von Kamel Daoud in deutscher Übersetzung

Kamel Daoud, Sie schreiben in Ihrem Roman »Huris« über den algerischen Bürgerkrieg in den 90er Jahren und brechen damit ein Tabu. Warum darf man in Algerien nicht über den Krieg sprechen?

Das müssten Sie einen Soziologen, Politologen oder Historiker fragen. Aus meiner Sicht gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Erstens ist der Bürgerkrieg im Gegensatz zum Befreiungskrieg gegen Frankreich ein Krieg der Schande. Algerier haben sich gegenseitig vergewaltigt, umgebracht und massakriert. Zweitens wäre der Deal, den das Regime mit den Islamisten getroffen hat, gefährdet, würde zu viel über den Krieg gesprochen. Dann würden die Menschen in Algerien fordern, dass die Täter sich juristisch verantworten oder um Vergebung für die von ihnen begangenen Massaker bitten müssten. Damals einigte man sich, die Kämpfe einzustellen und das Tuch des Schweigens darüber zu legen. Denn, und das ist der dritte Grund, das Regime braucht die Islamisten, um die Gesellschaft unter Kontrolle zu halten. Als das Regime zwischen progressiven Demokraten und Islamisten wählen konnte, entschied es sich für die Islamisten. Weil das seinen Interessen entgegenkam.

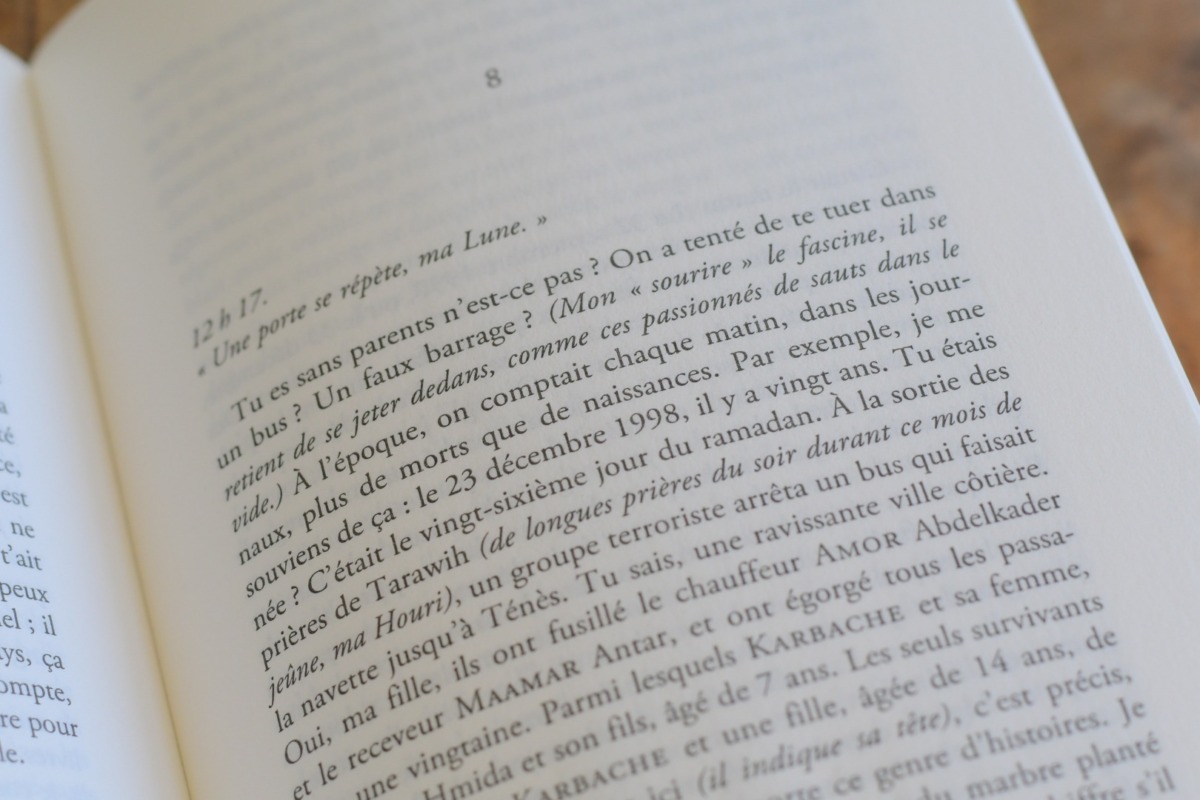

Als Journalist haben Sie über den Bürgerkrieg berichtet, im Roman erzählt nun eine junge Frau ihrem ungeborenen Kind vom schwarzen Jahrzehnt.

Das wusste ich von Anfang an. Als Journalist hat man weder den Platz noch die Gelegenheit, über bestimmte Dinge zu schreiben. Wenn man als Journalist über ein Massaker in Algerien berichtet, schreibt man »In diesem Dorf wurden 200 Menschen ermordet«. 200 ist aber nur eine Zahl. Sie erzählen als Journalist aber nicht, wie Sie über Leichen gelaufen sind oder wie sie ein Familienvater angefleht hat, ihm seine entführten minderjährigen Töchter zurückzubringen. Das sind Dinge, die einem im Gedächtnis bleiben und die nur die Literatur behandeln kann. Die Literatur ist der Ort, an den sich die Wahrheit flüchtet, wenn sie keinen anderen Ort hat.

Diese Wahrheit ist schwer auszuhalten. Ihr Roman ist voller grausamer Details.

Ja, er ist voller Dinge, die ich gesehen und erfahren habe. Ich kenne zahlreiche Geschichten, die unerträglich sind. Auf viele davon habe ich verzichtet, weil sie Leser im Westen oder anderswo entweder nicht glauben oder aushalten würden. Und die Reaktionen zeigen, dass das richtig war. Die Leser kommen zu mir und sagen, dass ihnen der Roman sehr gut gefällt, aber er auch sehr hart ist. Ja, das stimmt, der Krieg ist hart.

Was sind das für Geschichten, die Sie ausgelassen haben?

Dinge, die man nicht beschreiben kann, etwa wenn Terroristen Babys in Öfen werfen. Da denken Leser schnell, das sei eine Metapher. Aber nein, das ist eine Realität. Vor einiger Zeit habe ich eine Sendung gesehen, in der ein elfjähriges Mädchen erzählt, wie sie sich mit ihrem Bruder auf dem Dach versteckte, als die Islamisten die Bäckerei ihrer Familie überfielen. Sie schilderte, wie sich die Terroristen lachend mit Kuchen vollstopften, während sie ihre ganze Familie umbrachten. Das sind Geschichten, die glaubt einem niemand. Und doch sind sie passiert. Der Mensch kann unendlich grausam sein.

Ihre Hauptfigur Aube hat den Krieg schwer verletzt überlebt. Ein Terrorist hat ihr die Kehle durchgeschnitten, seitdem hat sie keine Stimme mehr. In einem inneren Monolog erzählt sie ihrer ungeborenen Tochter von den Grausamkeiten des Bürgerkriegs.

Aube erzählt für mich zwei Dinge. Sie erzählt von einem Krieg und von der Unmöglichkeit, davon zu erzählen. Deshalb hat sie keine Stimme. Das ist ein Problem, das vielleicht auch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Es ist schwierig, von dem Grauen und der Ungeheuerlichkeit zu erzählen. Man braucht zehn, zwanzig Jahre, um die richtigen Worte zu finden und darüber zu berichten. Mir ging es beim Schreiben wie allen Algerier:innen. Als Romanautor wollte ich über den Krieg sprechen, aber ich hatte Angst davor, ich wusste nicht, wie. Dann habe ich angefangen, vom Krieg zu schreiben und davon, wie schwer es ist, darüber zu erzählen. Dieses Dilemma findet sich auch in Aube selbst wieder. Sie liebt ihre Tochter so sehr, dass sie meint, sie töten zu müssen. Denn die Welt, in der sie lebt, will sie ihr nicht zumuten.

Wie verändert der weibliche Blickwinkel die Auseinandersetzung mit dem Krieg?

Fundamental. Ich wollte die Geschichte einer Frau erzählen, um zu zeigen, dass Frauen überall auf der Welt einen höheren Preis bezahlen. Ob nach Algerien, Afghanistan oder Amerika, wenn etwas schiefläuft, werden die Frauen dafür verantwortlich gemacht. In Algerien hat das Geschichte. Der algerische Befreiungskrieg hat zwar die koloniale Besatzung beendet, die Frauen wurden aber nicht befreit. Als das Regime 2005 den Deal mit den Islamisten aushandelte, krochen die Kriegstreiber aus ihren Höhlen und der Staat vergab ihnen. Fortan war es gesetzlich verboten, Anzeige gegen sie zu erstatten. Aber die Frauen, die entführt und vergewaltigt wurden und mit ihren in Gefangenschaft gezeugten Kindern zurückkamen, wurden von der Gesellschaft in der Regel verstoßen. Frauen sind in Kriegen die größten Leidtragenden, sie leiden sehr lange unter den Folgen.

Was man eindrucksvoll an ihrer Hauptfigur Aube sehen kann?

Das ist richtig. Aube repräsentiert alle algerischen Frauen, die im Bürgerkrieg gelitten und überlebt haben. Und denen man jetzt sagt, dass doch gar nichts passiert sei. Nach dem Motto: »Sie wurden vergewaltigt? Ach, machen Sie sich keine Sorgen, das war nur ein Albtraum.« Sie steht aber auch für den Mut, sich der eigenen Angst zu stellen. Ich wünsche mir für die Menschen in meiner Heimat, dass sie sich ihrer Erinnerung, ihrem Schmerz und ihrer Verantwortung stellen, damit es nie wieder zu einem solchen Krieg kommt. Bis jetzt ist Algerien dieser Verantwortung nicht nachgekommen. Stattdessen wurde ein Roman verboten, der sich vor den Toten verneigt.

Möchten Sie »Huris« als Appell verstanden wissen?

Man sollte von Literatur nicht zu viel verlangen. Ein Roman erzählt eine Geschichte. Danach ist jeder selbst verantwortlich, was er daraus macht. Ein entzündetes Streichholz erhellt die Welt. Erlischt es, verschwindet diese Welt nicht, sondern liegt nur im Dunkeln. Jeder macht mit dem, was er gesehen hat, was er will. Als Romancier wollte ich eine Geschichte darüber erzählen, wie man nach dem Tod ins Leben zurückkehrt. Und ich wollte die in Algerien unterdrückte Geschichte des Bürgerkriegs erzählen, um den Toten Tribut zu zollen. Denn sie haben ein Recht auf Denkmäler, Briefmarken, Banknoten, Dokumentarfilme, Geschichten, Gemälde, Bücher, Ausstellungen und Fotografien. Sie haben ein Recht darauf.

Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sie zum Schweigen verurteilt ist?

Ereignisse, die man unterdrückt, kommen nach ein, zwei Generationen zurück. Das ist das Gesetz des Lebens. Man kann etwas so Ungeheuerliches wie einen Krieg mit über 200.000 Toten nicht unterdrücken, ohne die Augen vor der Realität zu verschließen. Die Frage ist doch: Wird Algerien auf einer Lüge oder auf der Wahrheit aufgebaut? Können die Menschen aufrichtig durchs Leben gehen oder müssen sie immer etwas verheimlichen? Das muss man klären. Stellen Sie sich vor, die Deutschen hätten nach 1945 gesetzlich verboten, über die Nazis zu sprechen. Wohin hätte das geführt? Die Nazis wären nach zehn, zwanzig Jahren kollektiven Schweigens wieder da gewesen. Und genau das befürchte ich mit den Islamisten in Algerien.

In »Huris« wie auch in »Meine Nacht im Picasso-Museum« schreiben Sie über das schwierige Verhältnis des Islams zu Körperlichkeit und zur Situation der Frau. Warum nehmen Islamisten immer wieder den Körper ins Visier, vor allem den weiblichen?

Weil sie alles Körperliche verabscheuen und wie alle Monotheisten davon ausgehen, dass der Körper eine Sünde ist, etwas Schmutziges, ein Verbrechen. Aber der Körper ist ein Geschenk. Er ist das, was wir Gott voraushaben. Er ermöglicht uns, das Leben zu genießen. Und weil Gott das nicht kann, sind die Freuden des Lebens in den Augen religiöser Fundamentalisten lasterhaft. Essen, Trinken, Schwimmen, Sonnenbaden, Zärtlichkeiten, Sex – all das ist in ihren Augen eine Schande. Deshalb sollen wir uns selbst geißeln, beten und im Dunkeln leben. Und weil Frauen für das Leben stehen, werden sie von Islamisten besonders gehasst. Aubes Friseursalon gegenüber einer Moschee ist keine Erfindung. Er war direkt neben meinem Haus. Während aus der Moschee immer die Stimme des Imams drang, die den Gläubigen schöne Frauen im Paradies versprach, dachte ich immer nur, dass die doch schon da sind. Warum sollte man bis nach dem Tod auf sie warten?

Der Imam verspricht die »Huris«, die Jungfrauen im Paradies.

Die Huris existieren nur in diesem All-Inclusive-Paradies, in dem sie zur freien Verfügung stehen. Sie altern nicht, haben weder Menstruation noch eigenen Willen. Sie sind die aufblasbaren Puppen der Metaphysik, ein Hirngespinst, das Fundamentalisten dazu bringt, sich in die Luft zu sprengen. Und deshalb ist das kein alberner Witz. Dieses Nichts kann ganze Massen bewegen und patriarchalische Gesellschaften machen viel daraus. Es geht ihnen um die Jungfräulichkeit. Huris sind gemäß religiöser Auslegung immer Jungfrauen, selbst dann, wenn man mit ihnen geschlafen hat. Das ist ein Witz. Aube läuft gegen diese Idiotie Sturm. Sie spricht ihre ungeborene Tochter als Huri an und sagt ihren Kundinnen, dass sie die wahren Schönheiten aus Fleisch und Blut sind.

In Aube tobt auch eine Wut auf diese Welt. Ihre innere Stimme ist klar und unzweifelhaft, schwankt zwischen Entschlossenheit und Misstrauen, Schmerz und Verletzlichkeit. Wie haben Sie diese Stimme entwickelt?

Ein Schriftsteller hört Stimmen. Wenn man eine Figur hat, fängt sie an zu sprechen. Das ist eine Art Berufskrankheit, aber so ist es nun mal. Diese Stimme war also einfach da. Ich hörte ihr zu und schrieb. Ich war süchtig danach, dieser Stimme zu lauschen. Sie sprach und ich war dabei. So war es auch mit Aïssa, der zweiten Figur, die ich sehr mag. Am Anfang war sie nur eine kleine Figur. Ich fing an, ihr zuzuhören und zu schreiben, bis zum Ende. Die Stimme von Hamra, einer Frau, die entführt wurde, hörte ebenfalls nicht auf. Bei ihr habe ich an einem Tag das ganze Kapitel geschrieben, am zweiten Tag habe ich es korrigiert. Aber sie blieb da. Und ich hörte zu und schrieb.

»Huris« ist gleichermaßen politisch wie literarisch. Wie verhalten sich diese beiden Dimensionen beim Schreiben für Sie?

Ich kann das trennen, aber die Leser:innen, insbesondere die westlichen, meist nicht. Wenn ein in Berlin lebender Schriftsteller über eine Frau schreibt, die misshandelt wird, ist das ein literarisches Bild. Wenn das ein Schriftsteller aus dem globalen Süden macht, ist das politisch. Dieser Interpretation kann man nicht entkommen, wenn man aus dem Süden kommt, weil man selbst als Schriftsteller ein politisches Objekt ist. Aber das hält nicht lange an, ein paar Jahre, und dann verschwindet diese Lesart wieder. Man vergisst sie.

Was ist das? Ein kolonialer Reflex?

Vielleicht kein kolonialer, aber ein zivilisatorischer Reflex. Ich habe den Eindruck, dass der Westen große Angst davor hat, allein zu sein. Die Menschen im Westen haben die gleiche Angst wie diejenigen, die nach UFOs Ausschau halten. Sie wollen nicht allein im Universum sein. Der Westen ist schnell dabei. Dinge zu vereinnahmen. Wo auch immer Westler auftauchen, wünschen sie sich Zivilisation und Demokratie. Sie gehen in den Irak, um die Demokratie zu implementieren, oder nach Afghanistan und investieren viel Geld. Aber all das war nicht erfolgreich. Es scheint eine Einsamkeit des Westens zu geben, der sich überall selbst sucht und nirgendwo wiederfindet. Das scheint eine große Angst der Bedeutungslosigkeit zu hervorzurufen.

Die zentrale Frage für Aube ist, ob sie ihr Kind in einer frauenfeindlichen Umgebung zur Welt bringen will. Was ist die zentrale Frage für die algerische Gesellschaft?

Müssen wir alles vergessen, um glücklich sein zu können? Oder müssen wir uns erinnern, damit das nicht wieder passiert? Das ist die große Frage. Es gibt das Recht auf Glück, aber nicht auf Kosten des Vergessens. Wir dürfen nicht vergessen, das sind wir den Toten schuldig. Für die Toten mag die Erinnerung ein Haus sein, für uns Lebende ist sie ein Weg. Wir müssen ihn gehen, Fragen stellen und in die Gegenwart zurückkehren.

Ist deshalb die Frage der Erinnerung so zentral in Ihrem Roman.

Ja, denn der Roman fragt danach, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn wir jemanden verlieren, der uns am Herzen liegt, haben wir in der Regel keine Lust mehr, weiterzuleben. Wir fühlen uns schuldig, weil wir weiterleben, und tun alles, um dem Verstorbenen zu ähneln. Wir wollen nicht tanzen, nicht lachen, nicht berührt werden. In meinem Roman ist es umgekehrt. Aubes Schwester, die den Überfall der Terroristen nicht überlebt hat, flüstert ihr etwas zu: »Sei nicht wie ich. Lebe dein Leben. Und lebe für mich mit.« Die Toten verlangen von uns nicht, dass wir sterben und uns im Haus der Erinnerung niederlassen. Sie verlangen von uns, dass wir leben, auch wenn uns überall das Gegenteil erzählt wird.

Ihr Roman ist von Sabine Müller und Holger Fock übersetzt worden, die auch schon andere Goncourt-Preisträger wie Mohamed Mbougar Sarr und Matthias Énard übersetzen. Wie lief die Zusammenarbeit?

Ich habe mich mit ihnen ausgetauscht, eine Übersetzung ist immer ein schönes Abenteuer. Es ist aber auch viel Arbeit, die sprachlichen Bilder zu verdeutlichen, kulturelle Entsprechungen in anderen Sprachen zu finden und so weiter. Aber es war eine schöne Zusammenarbeit, in der so etwas wie Verbundenheit, ja Freundschaft entstanden ist.

Seit Ihr Roman erschienen ist, werden Sie diffamiert und mit Prozessen überzogen. Welche Debatten hat diese Kampagne gegen Sie in Algerien ausgelöst?

Wenn wir in Algerien die Möglichkeit hätten, eine Debatte zu führen, wäre das der Beginn der Demokratie. Aber in Algerien gibt es keine Freiheit, Debatten sind ein Luxus. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Roman eine intellektuelle Debatte über Straflosigkeit, die Bitte um Vergebung, Wiedergutmachung, Trauer und die Aufarbeitung der Geschichte ausgelöst hätte. Aber das war nicht der Fall. Stattdessen werden unliebsame Schriftsteller, Sänger, Sportler und Tänzer ins Gefängnis gesteckt. Wir haben ein diktatorisches Regime, das mit Islamisten paktiert, für die ein solcher Roman nicht akzeptabel ist. Ich bin es gewohnt, angegriffen zu werden, wenn ich einen Roman veröffentliche. Das war schon immer so. Und ich bin nicht der Einzige, den das betrifft.

Sind Sie deshalb nach Frankreich geflohen.

Ja, am 27. August 2023 kam ich in Frankreich an. Obwohl ich mein Land nie verlassen wollte, musste ich damals sofort fliehen. Paris oder das Gefängnis, das war die Wahl. Also ging ich nach Frankreich und hielt mich bedeckt. Ich begann, diesen Roman zu schreiben. Als er am 16. August 2024 erschien, begannen wieder sehr heftige die Attacken gegen mich. Erst griffen sie mich in den Medien an. Dann verboten sie mein Buch, um kurz darauf alle meine Bücher aus dem Verkehr zu ziehen. Dann haben sie meinen Verleger Gallimard und schließlich meine Familie angegriffen. Da wusste ich, dass man mich verhaften würde, wenn ich zurückkäme. Also bin ich in Frankreich geblieben.

Und dann gewinnen Sie den wichtigsten Literaturpreis im frankophonen Sprachraum. Die algerische Regierung verhindert den Roman seitdem mit allen Mitteln. Ihr Roman ist in Ihrer Heimat verboten, zwei internationale Haftbefehle wurden gegen Sie ausgestellt. Gegen Sie läuft eine Diffamierungskampagne und zahlreiche zivilrechtliche Klagen liegen vor. Wozu das alles?

Am Tag der Preisverleihung hatte ich Angst. Ich wusste, wenn ich gewinne, würde mich das Regime dafür bezahlen lassen. Nun aber bekam mein Buch weltweit Aufmerksamkeit. Also haben sie diese Frau hervorgeholt. Die Leute haben aber trotzdem meinen Roman über einen Krieg gelesen, der über 200.000 Menschen das Leben gekostet hat. Dann haben sie einen internationalen Haftbefehl erlassen. Auch das ohne Erfolg, denn man kann niemanden für einen Roman verhaften. Inzwischen bin ich der einzige Schriftsteller weltweit, gegen den zwei internationale Haftbefehle wegen eines Romans eingereicht und abgelehnt wurden. Inzwischen ist das Regime zu zivilrechtlichen Angriffen übergegangen, in Frankreich liegen mehrere Klagen gegen mich vor. Dabei geht es nie darum, sie zu gewinnen, sondern mir Zeit zu stehlen. Das ist ihre Methode.

Inwiefern Methode?

In meinem Roman erwähne ich die »Madonna von Bentalha«, ein Foto, das 1997 mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet wurde. Der Fotograf Hocine Zaourar hat genau das gleiche erlebt. Zuerst behauptete das Regime, das Foto sei nicht echt. Dann suchten sie die Frau auf dem Bild auf, damit sie im Fernsehen gegen ihn aussagt. Dann überschütteten sie Zaourar in Frankreich jahrelang mit Gerichtsverfahren. So läuft das immer. Wenn jemand nicht ihrer Meinung ist, greifen sie an. Aber ein Regime, das jemanden wie Boualem Sansal ins Gefängnis steckt*, ist einfach nicht glaubwürdig.

Mit welchem Gefühl gehen Sie angesichts all der Einschüchterungsversuche und Bedrohungen jetzt auf Lesereise?

Ich mag das Publikum und freue mich darauf, auch weil ich da eine andere Wahrnehmung spüre als in den Medien. In Frankreich haben mich einige Zeitungen heftig dafür kritisiert, nicht der dankbare Araber zu sein, der Frankreich oder den Westen mit Kritik verschont. Aber ich bin ein Kind der Befreiung, kein Kind der Kolonialisierung. Natürlich gibt es Momente, in denen man sich allein und missverstanden fühlt. Auf der einen Seite zieht die extreme Rechte, auf der anderen drängelt die extreme Linke. Aber ich bin ein freier Mensch, ich muss mich nicht ständig rechtfertigen, weil andere meine Gedanken instrumentalisieren wollen. Wenn ich auf das Publikum treffe, sind das gute Begegnungen und das beruhigt mich.

Kamel Daoud, vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch wurde vor der Begnadigung von Boualem Sansal geführt.