Hannes Riffel ist nicht nur Fan der fantastischen und imaginären Literatur, sondern hat ihr im deutschen Sprachraum mehrfach ein Zuhause geboten. 2010 gründete er den Golkonda-Verlag, wechselte 2015 zu TOR, dem SciFi- und Fantasy-Imprint der S. FISCHER Verlag GmbH und gründete 2023 mit Carcosa einen weiteren Verlag für phantastische Weltliteratur, in dem Werke von Alan Moore, Becky Chambers, Samuel R. Delany, Joanna Russ und Ursula K. Le Guin erscheinen.

Hannes Riffel, wie sind Sie zu Ursula K. Le Guin oder wie ist Ursula K. le Guin zu Ihnen gekommen?

Als Teenager habe ich »The Dispossessed« gelesen, was mich völlig umgehauen hat – ein politischer Roman mit utopischen Ansätzen, der aber auch nicht die Schwierigkeiten verschweigt, die das alles birgt. Es gehört zu meinen großen Glückserlebnissen, dass ich bei S. Fischer die Neuübersetzung von Karen Nölle betreuen und dem Roman mit »Freie Geister« endlich einen angemessenen deutschen Titel geben konnte. Das Original bezieht sich auf »Die Dämonen« von Dostojewski, die auf Englisch auch »The Possessed« heißen und in der Neuübersetzung von Swetlana Geier »Böse Geister«. Die Protagonisten haben sich, jedenfalls teilweise, von den bösen Geistern der Habsucht befreit.

Welche Bedeutung haben ihre Texte für Sie und den Carcosa Verlag?

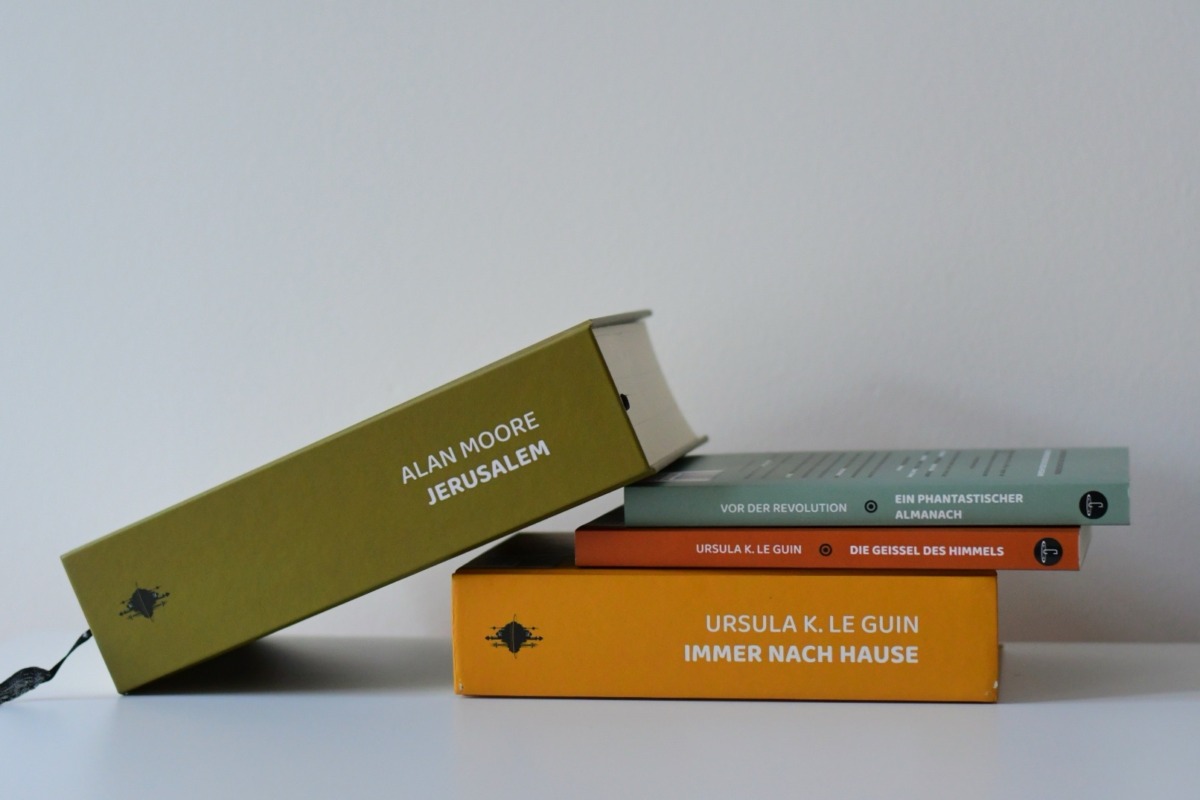

»Always Coming Home« ist eines der beiden Bücher, wegen denen Carcosa gegründet wurde. Mir war es unbegreiflich, dass sich kein großer Verlag an dieses zwar ungewöhnliche, aber absolut faszinierende Buch herantraute – das andere Buch war Alan Moores »Jerusalem«. Ich habe während meiner sechs Jahre als Leiter des Science Fiction-Imprints TOR von S. Fischer eine ganze Reihe von Neuübersetzungen von Le Guin-Büchern anstoßen dürfen, vor allem ihrer anderen Hauptwerke neben »The Dispossessed« natürlich. Bei Carcosa werden wir nach und nach die Lücken füllen, die dabei geblieben sind: Nach »Die Geißel des Himmels« werden in den nächsten Jahren Erst- und Neuausgaben von »The Book of Cats«, »Paradises Lost« und »The Eye of the Heron« folgen, weitere sind geplant.

Was gibt uns Ursula K. Le Guins Prosa bis heute mit auf den Weg?

Ursula K. Le Guin hatte zwar klare Vorstellungen, wie andere, bessere Welten aussehen könnten, aber sie schildert diese auf sehr offene Weise mit all ihren Widersprüchen. Ihr Erzählen ist deskriptiv, nicht präskriptiv, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber trotzdem etwas Neues nicht nur in die Science Fiction, sondern in die Erzählliteratur überhaupt einbringt. Mit ebendieser Offenheit ist sie an das Schreiben herangegangen. Sie betrachtete es als Folge von Versuchsanordnungen mit unbestimmtem Ausgang, ohne die Ergebnisse bereits im Voraus festgelegt zu haben. Das regt zum Mitdenken an und lässt ihre Werke auf eine Weise zeitlos sein, wie ich es von anderen Autor:innen kaum kenne.

Ursula K. Le Guin hat sich immer gegen die Genre-Zuschreibung gewehrt und sich zugleich als Teil der »writers of imagination« identifiziert. Was ist ihr zentraler Beitrag zur imaginativen Literatur?

Le Guin hat sich, im Laufe vieler Jahre und, wie sie selbst beschreibt, unter großen Anstrengungen, vom männlichen, auf Heldentum ausgerichteten Erzählen gelöst. Dieser Bruch wird im Übergang vom dritten zum vierten Band des »Erdsee«-Zyklus sichtbar, und ihr ganzes Spätwerk ist ein fortwährendes »Sich neu erfinden«. Vor allem den Autorinnen innerhalb des Genres hat sie als Vorbild gedient, hat Möglichkeiten aufgezeigt, die in der Science Fiction stecken. Neben »Immer nach Hause« sieht die ganze sogenannte »moderne« Erzählliteratur buchstäblich alt aus. Dabei wollte Le Guin bestimmt nicht, dass andere ihrem Beispiel folgen, sondern vor allem, dass sie eigene, neue Wege gehen. Es ist eine Plattitüde, dass unsere Wirklichkeit aus der Sprache besteht, in der wir uns darüber verständigen. Da es aber dringend geboten ist, dass wir den Umgang mit unserer Umwelt ändern, uns neue Geschichten über unsere Wirklichkeit erzählen und über die Möglichkeiten, die diese birgt, brauchen wir eben auch eine neue Sprache, und Le Guin hat gezeigt, dass und wie das geht, wieder nicht präskriptiv, sondern als Anregung und Ermächtigung.

Ihre Romane bewegen sich fluide zwischen Genre und Hochliteratur. Warum ist ihr Werk so schwer zuzuordnen?

Hm, für mich liegt das weniger an ihrem Werk selbst, sondern (mit Verlaub) an den überkommenen Vorstellungen und Begrifflichkeiten, die an es herangetragen werden. Literatur im Besonderen und Kunst im Allgemeinen mit der Kennzeichnung »E« und »U« zu versehen, verspricht mir keinen Erkenntnisgewinn. Le Guin hat Genrekonventionen verwendet, um etwas über unsere Wirklichkeit auszusagen und uns Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir festgefahrene Vorstellungen vielleicht überwinden können. Aber sie wollte sich nie über die Genres erheben. Sie wollte zeigen, wie arrogant und dumm es ist, Genregrenzen einen mehr als handwerklichen und marktorientierten Wert beizumessen. Ein Fehler, den im Übrigen, und auch das hat sie gesehen und beschrieben, die Verfechter der sogenannten Hochliteratur wie auch die Science-Fiction-Fans bei der Verteidigung ihres jeweiligen Ghettos begehen.

[…] Neue Wege für eine neue Welt […]