Jens Harder schließt mit »GAMMA … visions« sein Opus Magnum einer großen Menschheitserzählung ab. Nachdem er in drei Bänden erzählt hat, wie die Menschheit in die Gegenwart gekommen ist, zeigt er nun, wie sie an ihr Ende gerät. Beim Blick darüber hinaus verschiebt er den Fokus von den Bildern, die wir über uns selbst machen, hin zu den Bildern, die wir uns zu machen fürchten.

Am Anfang stand eine weiße Doppelseite. Halt, nein, nicht ganz weiß, ein winziger roter Punkt war in der Mitte der rechten Seite auszumachen. »Zu Beginn existiert nur ein Keim, die Singularität«, heißt es auf den ersten Seiten von »ALPHA … directions«, dem vor sage und schreibe 15 Jahren erschienenen ersten Band von Jens Harders großer evolutionärer Erzählung, in der er auf 350 Seiten mal eben 14 Milliarden Jahre Erdgeschichte nachgezeichnet hatte.

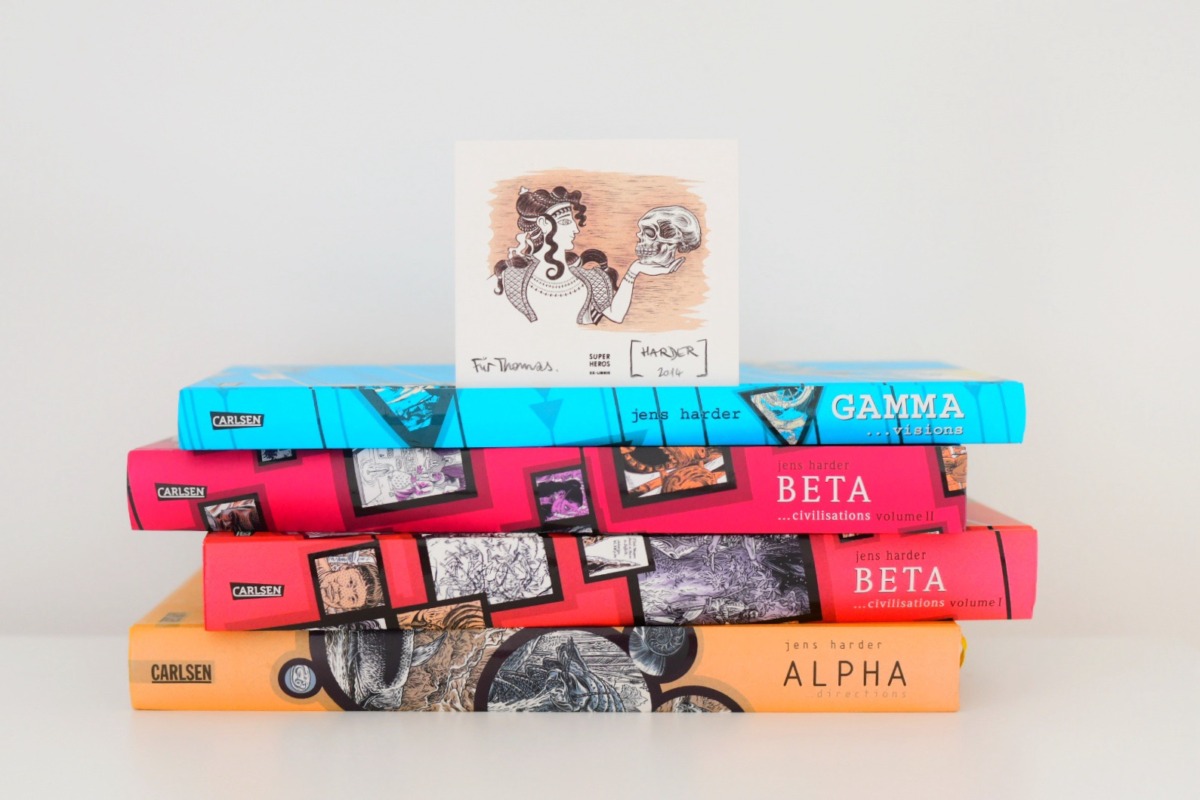

Nun liegt, drei weitere voluminöse Bände später der Abschluss dieses größenwahnsinnigen Projekts vor, dessen Vollendung immer mal wieder auf der Kippe stand. Denn der Aufwand ist immens hoch und der wirtschaftliche Ertrag – sowohl für den Zeichner als auch für den Verlag – mutmaßlich überschaubar. Wenn Karl Ove Knausgårds sechsteiliger Romanzyklus »Mein Kampf« ein Marathon war, dann ist Jens Harder einen Ultra-Triathlon gelaufen. Seine evolutionär-geisteswissenschaftliche Erkundung der Frage »Woher kommen und wohin gehen wir?« dürfte über die vier Bände mindestens 8.000 Einzelbilder umfassen, die der 1970 in Weißwasser geborene Zeichner zu einem miteinander kommunizierenden, assoziativen narrativen Netz verwoben hat. Seine phänomenale Evolutions- und Erdgeschichte kennt nicht nur in der Neunten Kunst keine Entsprechung.

In »ALPHA … directions« und den beiden folgenden Bänden »BETA … civilisations« setzt er unzählige Daten, Fakten und Erkenntnisse aus den verschiedensten Fachrichtungen (Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Sprach- und Kulturwissenschaften, Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Informationstechnologie, Futurologie), weltanschaulichen und kulturgeschichtlichen Erklärungsansätzen sowie kulturellen Verarbeitungen in ein permanent fließendes und immer wieder in die Hybris des Menschen abtauchendes Verhältnis. Dabei knüpft er als mehrfach ausgezeichneter Experte des Visuellen immer wieder an die bestehenden, teils ikonischen Bildwelten der Menschheitsgeschichte an

Die große Erzählung

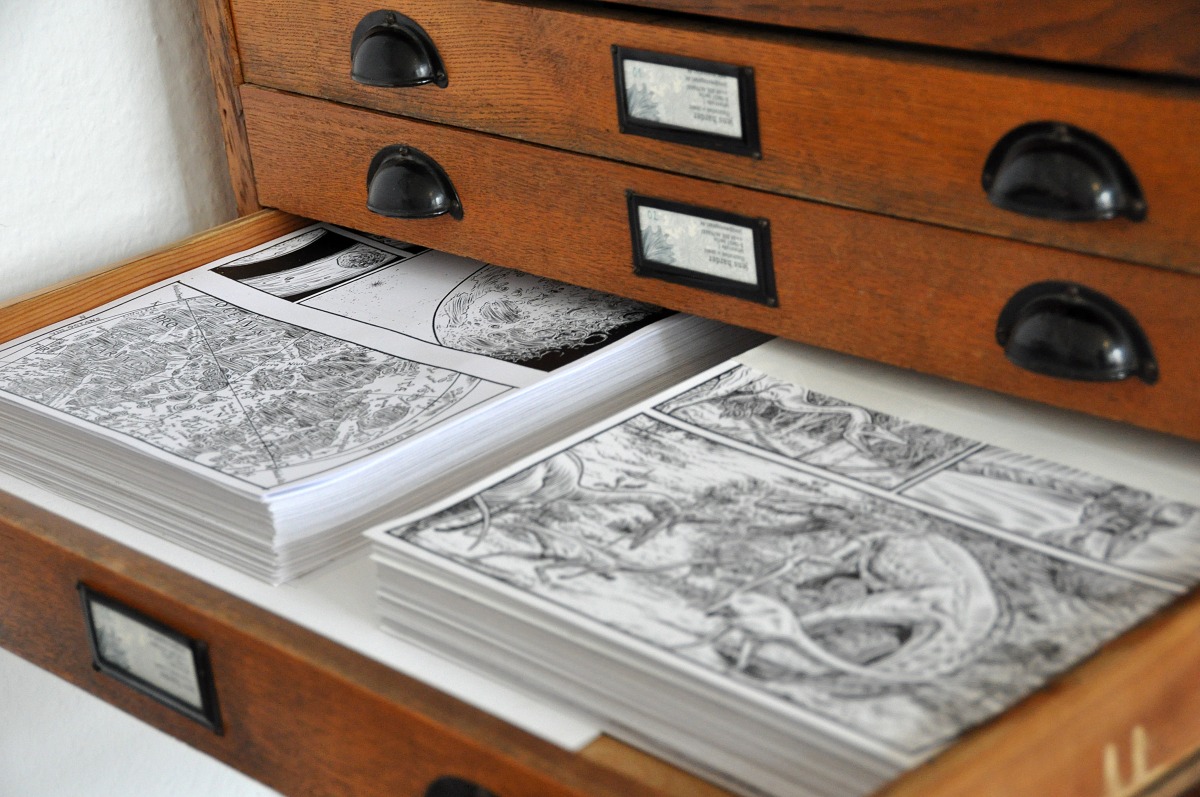

Zwischen dem Erscheinen der einzelnen Bände lagen Jahre, in denen sich Harder an seinen in Berlin stehenden Schreibtisch zurückgezogen und vor sich hingearbeitet hat. Je mehr er sich der Gegenwart näherte, desto größer wurde die Auswahl der zu berücksichtigenden Bildquellen. Sein Bildarchiv umfasst ganze Schränke und Festplatten. Wie aufwändig der Prozess war, daraus eine Geschichte zu formen, erklärte er mir im Gespräch über den dritten Band: »Nach dem Sondieren destillierte ich aus einer engeren Wahl das »Muss« und das »Kann« und baute damit provisorische Seiten zum aktuellen Kapitel, die nach Tagen oder manchmal Wochen noch ihre Gültigkeit zu beweisen hatten – was sehr selten vorkam – oder wieder und wieder überarbeitet wurden – was der Normalfall war –, bis eine hinlänglich überzeugende Komposition übrig blieb, die ich dann ganz am Ende des Prozesses reinzeichnen konnte.«

In dem vor drei Jahren erschienenen, vorletzten Band stand vor allem die technologische Entwicklung seit dem Altertum im Vordergrund, also die Unterwerfung der Welt unter den Menschen. Er endete mit der Feststellung, dass sich das Rad der Technik trotz Umweltzerstörung und Klimawandel weiterdrehe. »Anfang des nuen Mill_niums gew:nnt _ie Entwicklung v..n künstlih’he.. _ntellig_enz, Robo-errn un Nanot_chno…l:e an Dyna_ik.«

Hier konnte man schon ahnen, dass die Arbeit am vierten Album zumindest sprachlich eine andere als bisher sein Wird. Harder richtet seinen Blick nach vorn und für eine neue Zeit braucht es eine neue Sprache. Da diese Zeit aller Voraussicht nach technisch geprägt ist, fällt auch die Sprache künstlich aus. »Die MeNshheit sehnt sich im voranrückenden 21. Jahrhundert immer mehr _nach einem Austausch auf Augenhöhe«, lautet der erste Satz im neuen Album, dessen Sprache sich immer stärker in ein technisiertes Neusprech à la George Orwell entwickeln wird.

Dessen düsterer Blick in die Zukunft wird hier um ein vielfaches potenziert, dazwischen Beruhigungstropfen, die einen zumindest kurzzeitig an die Menschheit glauben lassen wollen. Der Ukrainekrieg endet 2028 nach einem »AntiPut!n-Putsch«, 2040 findet die Kleptokratie von Trump und den TechBros ihr Ende, 2044 wird Karies weltweit besiegt, zehn Jahre später der erste Mensch auf dem Mond geboren. Die extraterrestrische Siedlungspolitik wird im Laufe des Bandes noch eine wichtige Rolle einnehmen, wie überhaupt die Ablösung der irdischen Existenz in einem irrsinnigen Tempo voranschreitet. Oder ist es doch nur das rasante Vorblättern in Bildern, das einem den Eindruck gibt?

Es ist schwer zu sagen, aber allein bis 2066 sind die von Harder prophezeiten technischen Entwicklungen und gesellschaftspolitischen Umwälzungen derart radikal, dass einem unwohl werden kann. Auf den irdischen Ökozid reagiert die Zivilisation mit der Kolonisierung der Planeten unseres Universums, die »RoboteRevolution« durchdringt sämtliche Bereiche des Lebens. Auf Erden wird es »R0b0Zonen« und humane Enklaven geben, deren Bedeutung allerdings so gering ist, dass bald die verschiedenen Maschinenwesen untereinander Kriege führen. In spätestens 250 Jahren bestimmen nicht mehr Menschen den Fortgang der Geschichte, sondern immer intelligenter werdende Maschinen, so Harders Prophezeiung.

Bei der Konstruktion seiner Vision – einer möglichen, wie er immer wieder betont – stützt sich Harder wie schon in den Vorgängerbänden inhaltlich auf valide wissenschaftliche Daten, Fakten und Prognosen. Yuval Noah Harari hat er ebenso gelesen wie Manuela Lenze oder Jaron Lanier, dazu stützt er sich auf Aussagen von NASA, ESA oder Max-Planck-Institut, auf wissenschaftliche Magazine und zukunftsrelevante Blogs.

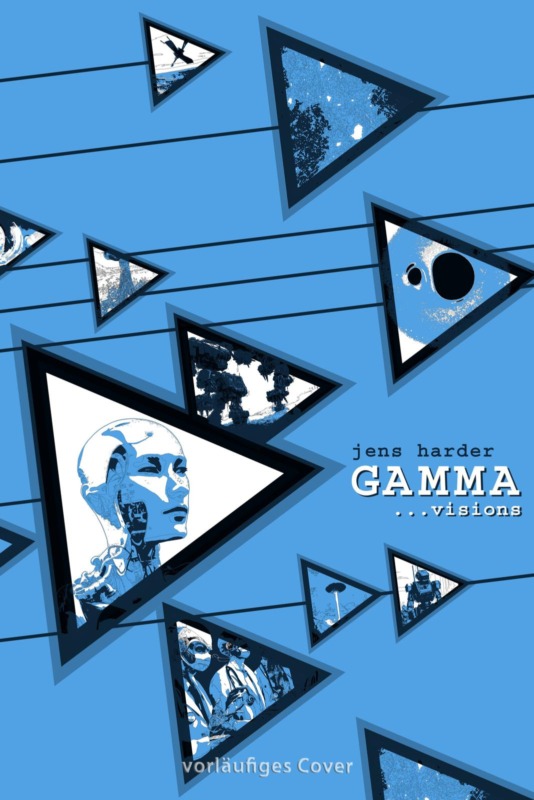

Und wie bewährt haben all jene hier ihre besondere Freude, die ein besonderes Auge für die visuelle Kultur haben. In dem assoziativen, in kühlem blau gehaltenen Panelreigen findet man Bildzitate von Jack Kirby und Stan Lee über Manga-Größen wie Osamu Tezuka und Otomo Katsuhiro bis hin zu den Futuristen der Neunten Kunst wie Moebius, Enki Bilal oder Philippe Druillet. Man findet Filmstills aus »Bladerunner«, »Clockwork Orange« oder »Terminator«, Anspielungen auf Videoclips von Björk und Kraftwerk sowie Szenarien aus Computerspielen wie »Anno 2205«, »Exodus« oder »Pac-Man«.

Wenn man dem Band eine Schwäche attestieren muss, dann die, dass die Motive hinter den Entwicklungen oft im Grau- bzw. Blaubereich. Konnte Harder bislang auf die gesammelten Erkenntnisse zur Evolutionsgeschichte zurückgreifen, um seine Motive textlich miteinander zu verbinden, ist hier viel Mutmaßung. Die Wissen(schaft)svermittlung der ersten Bände wird hier gezwungenermaßen abgelöst von einer fiktionalen, wenngleich keineswegs faktenfreien Erzählung. Oder wie er selbst eingangs schreibt: »Die Informationsübermittlung aus der Zukunft (vor allem aus nicht-humanen Quellen) ist höchst anspruchsvoll und noch immer nicht zufriedenstellend gelöst. Eine gewisse Unschärfe bzw. Fehlerquote in Bild und Text bitten wir vorab zu entschuldigen.«

Diese Unschärfe zieht sich als digitaler Schimmer durch den gesamten bi-chromatischen Band, was es zuweilen etwas anstrengend macht, die dennoch detailliert ausgeführten Zeichnungen zu entschlüsseln. Vielleicht steckt darin aber auch ein wenig Angst vor dem, was da zu sehen ist, ein metaphorisches Zittern der Finger beim Zeichnen. Denn während Jens Harder bislang die Bilder zeigte, die sich die Menschheit in all ihrer Selbstherrlichkeit von sich selbst und ihrer Zivilisation gemacht hat, bekommen wir nun die Bilder der fatalen Folgen ihrer Hybris zu sehen, die niemand gern sehen möchte. Shakespeares Frage nach dem Sein oder Nicht-Sein wird hier schonungslos nüchtern beantwortet. Der Trend geht zum Nicht-Sein.

Als die im Zeitalter der großen Separation zwischen 2280 und 6850 abklingen, versucht die Menschheit noch einmal, in so genannten Megasphären Fuß zu fassen. Doch als die künstlichen Intelligenzen beschließen, die Erde trockenzulegen, ist eine irdische Existenz zunehmend unmöglich. Die Besiedlung des Alls ist alternativlos, in Archen der Raumfahrt versucht man, das Leben auf Erden auf andere Planeten zu verlagern. Doch »Astrodemien«, also sich quer durch das Universum ausbreitende Krankheitswellen dezimieren die Erdbewohner und QBots, künstliche TechIntelligenzen und Hybridwesen abreiten an der Verknüpfung verschiedener Galaxien, die in ein paar Milliarden Jahren in sich zusammenbrechen. The Big Crunch, der große Kollaps, ist das unausweichliche Finale dieses düster visionären Albums.

Der große Zusammenbruch ist neben dem großen Zerreißen (Big Rip) und der großen Abkühlung (Big Freeze) eines von drei Szenarien, dass Astrophysiker für möglich halten. Harder – so komisch das klingt – hofft auf dieses Szenario, weil er »die Einmaligkeit unserer Welt für unerträglich sinnlos«, hält, wie er im Interview zum Album deutlich macht. Deshalb hoffe er auf »eine Umkehr des inflationären Alls, die eines Tages alle Materie wieder zu einer zusammenhängenden Masse vereint, in einem gigantischen Schwarzen Loch, das sich dann zu einer neuen Singularität zusammenzieht.«

So schließt sich hier der Kreis in einem phänomenalen Werk, dass man Lebenswerk nennen muss, auch wenn es sicher nicht den Schlusspunkt in Harders Schaffen darstellen wird. Die nahezu weiße Doppelseite aus dem ersten Album wird am Ende von »GAMMA … visions« negativ mit einer nahezu schwarzen Doppelseite gespiegelt. Dort, wo der winzige Keim im ersten Album rot schimmerte, glimmt hier blau die Hoffnung, die Harder nicht aufgeben will. Nicht, weil er etwa an die Menschheit glaubt, das wäre angesichts der auf über 1.300 Seiten ausgebreiteten (selbst)zerstörerischen Menschheitsgeschichte auch absurd. Aber weil er daran glaubt, dass das Ende der Menschheit nicht das Ende der Dinge ist. Auf lange Sicht gibt es dann eben doch nur noch Physik.