Der mehrfach ausgezeichnete Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel bringt die Werke von Literaturnobelpreisträger Jon Fosse, Tarjei Vesaas und Kjell Askildsen aus dem Norwegischen ins Deutsche, zu seinen französischen Autoren gehören Édouard Louis, Yasmina Reza und Louis-Ferdinand Céline. Gerade ist seine Übersetzung von Pier Vittorio Tondellis Roman »Getrennte Räume« neu aufgelegt worden, im Dezember erscheint der neue Roman von Jon Fosse in seiner Übertragung. Stilfragen spielten in der Literaturkritik eine immer geringere Rolle, in ihre Stelle seien Kritikasterei und Geschmacksurteile getreten.

Wie würdest Du den Stand der Übersetzungskritik in Deutschland beschreiben?

Die Übersetzungskritik ist in Deutschland eine Nische, eine kleine, und Medien wie tralalit oder Tell Review vorbehalten, die sich tatsächlich und absichtlich mit Fragen des literarischen Stils beschäftigen. Die allgemeine Literaturkritik entfernt sich immer mehr von Fragen des Stils, absichtlich oder aus Unvermögen – und da der Stil das einzige ist, das von den Übersetzenden stammt, bleibt ihr Beitrag rezensentisch unerfasst.

Ich will auch viel bescheidener sein, als über Übersetzungskritik zu reden, denn obwohl die Wahrnehmung der Übersetzenden sicher insgesamt besser geworden ist, ist nicht mal deren Nennung in den bibliographischen Angaben gewährleistet. Auch das hat sich gebessert, aber nicht verlässlich genug.

Mir wäre es genügend »Übersetzungskritik«, wenn zuverlässig jedesmal, wenn von der Sprache eines Buchs die Rede ist – das ist es ja doch häufiger mal, auch wenn den meisten Rezensentinnen die Mittel fehlen, diese Sprache/den Stil treffend zu charakterisieren – »in der Übersetzung von XY« stünde. Fertig. Keine »kongenial«-Hülsen oder ähnlicher Krampf.

Aktuelle Übersetzungen von Hinrich Schmidt-Henkel

Welche Wendung oder Floskel zur Übersetzung, welche journalistische Strategie ärgert Dich in der Übersetzungskritik am meisten?

Mich ärgern vor allem die Haar-in-der-Suppe-Floskeln, wo an sich gelobt, aber doch ein kleines kritikables Detail ausgegraben wird, weil der:die Rezensent:in sich zu schade für ein generelles Lob ist. Wer sich professionell mit Texten beschäftigt, sollte wissen, dass auch in der besten Suppe noch ein Haar zu finden ist. Was sagt das über die Suppe aus? Nix. Das Unvermögen, etwas Präzises über deren Qualitäten zu formulieren, ersetzt man dann durch Kritikasterei.

Worauf legst Du bei einer Übersetzungskritik wert? Und was kommt aus Übersetzungskritiken oft zu kurz?

Ich trete einen Schritt zurück und finde, diese Frage ist kaum zu beantworten, da es eine regelrechte Übersetzungskritik bei uns so gut wie nicht gibt. Es gibt Kritik übersetzter Bücher – bei der oft genug die Tatsache des Übersetztseins unter den Tisch fällt. Bemüht sich jemand um tatsächliche Übersetzungs- und Stilkritik (über das Erwähnen und Floskeln hinaus), bin ich bereits dankbar. Interessanterweise zeigen sich aber auch dort oft mehr Subjektivität und Geschmacksurteile als eine auf kritische Instrumente gestützte Analyse, wie sie etwa tralalit bietet.

Was würdest Du hingegen viel öfter über Übersetzungen lesen wollen?

Im Rahmen der angedeuteten Bescheidenheit: Dass es Übersetzungen sind und dass das besprochene Werk in seiner deutschen Sprachgestalt auch das Werk der:des Übersetzenden ist.

Welche Übersetzung einer:eines Kolleg:in hat Dich zuletzt vom Hocker gehauen?

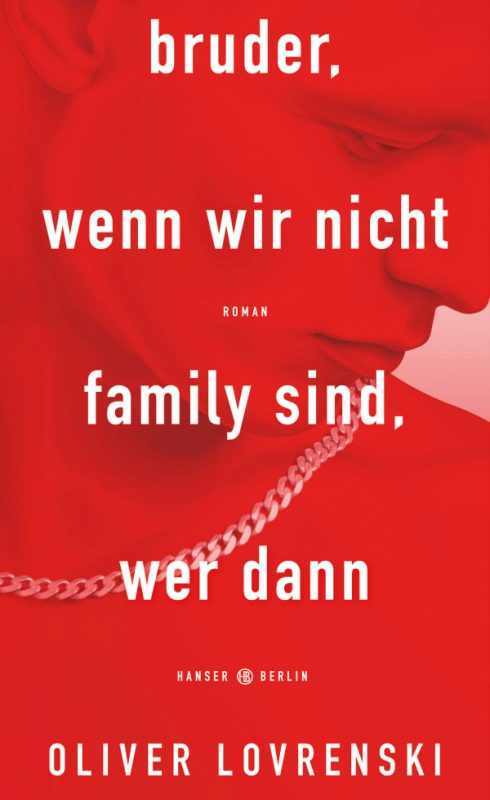

Die von Caroline Hippe, die bei Oliver Lovrenskys »bruder, wenn wir nicht family sind, wer dann« allgemeine Jugendsprache, Rapdeutsch, das Deutsch von 3. Generation Gastarbeiterenkeln recherchiert und realisiert und außerdem noch für die verschiedenen Figuren Sprachtypisches ersonnen hat. Es ist mir ein Rätsel, wie sie das gemacht hat, und es ist vor allem absolut überzeugend. Ihre Übersetzung trägt das ganze Buch hindurch, das entscheidend genau dadurch überhaupt erst entsteht.

Beiträge zum Hieronymustag 2025

- Theater, um die Welt zu retten

- Männer, die auf Frauen starren

- Implementierte Erneuerung

- Gesänge aus dem Lichtjahrgrab

- »Grausamer, als alles, was ich bisher übersetzt habe«

- »Menschen galten Le Guin nie als Krone der Evolution«

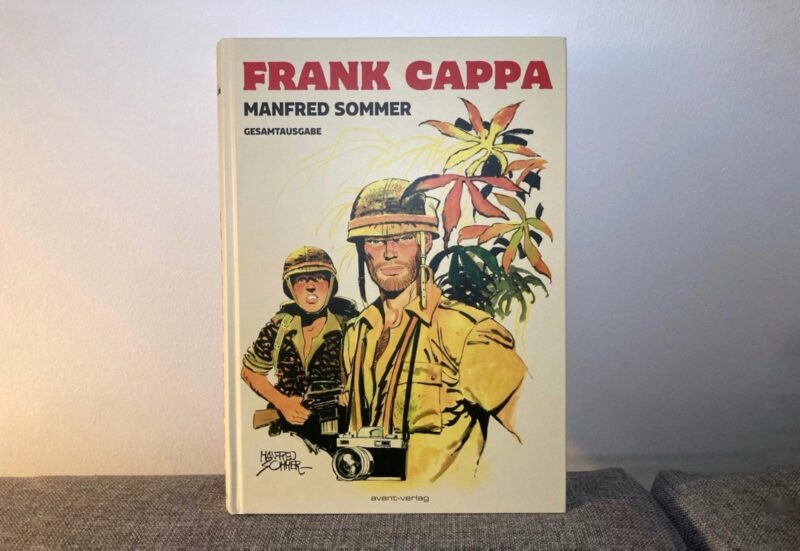

- Fotograf mit Adrenalin und Anstand

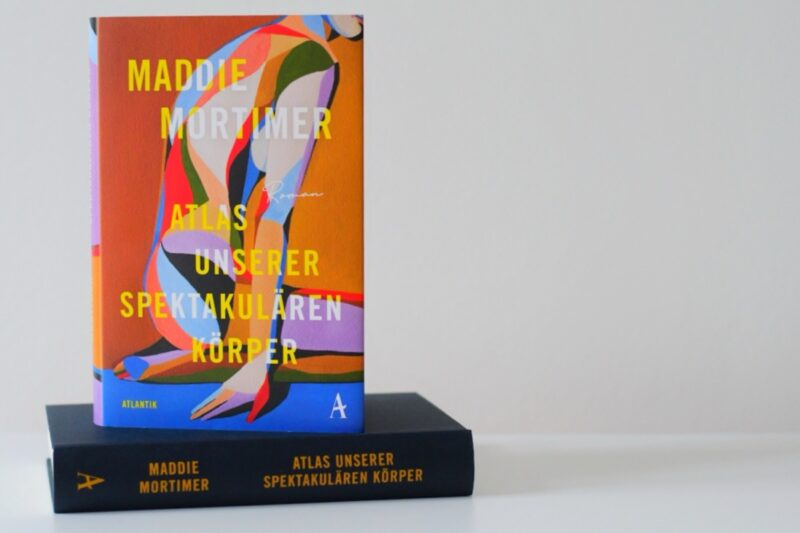

- Spektakuläre Körperlandschaften, tanzende Buchstaben

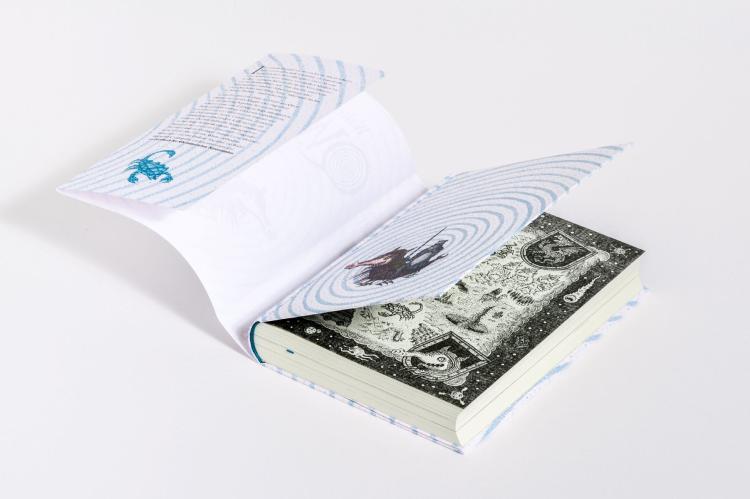

- Zamonien auf Speed

[…] Die Suche nach dem Haar in der Suppe […]

[…] Gute Syntax erleichtert das Lesen. Das ist kein Plädoyer für einfache Sätze, auch höchst kompliziert gebaute, verschlungene, lange Sätze können, sind sie denn gut geschrieben, ausgesprochen lesefreundlich sein. Manchmal genügt es, auf eine überflüssige Inversion zu verzichten: Aus »Vor wenigen Monaten erst …« wird »Erst vor wenigen Monaten ist er zweiunddreißig geworden.« Oder »Aus seiner (…) Sicht gelingt es ihm lediglich, einen Vorübergehenden wahrzunehmen.« wird zu »Aus seiner (…) Sicht nimmt er lediglich einen Vorübergehenden wahr.« Die bildhaften und sinnlichen Qualitäten eines Textes kommen besser zur Geltung, wenn sie nicht in syntaktischem Gestrüpp verborgen sind. […]