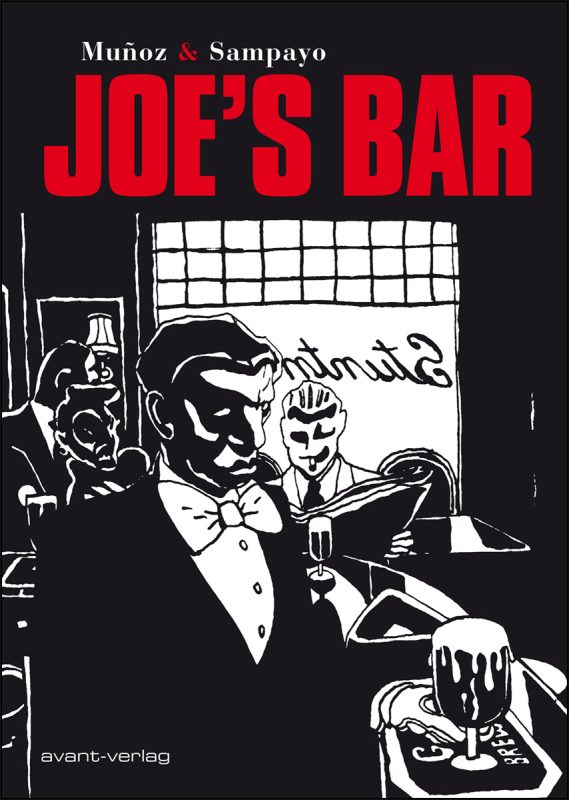

In »Joe’s Bar« kommen sie alle zusammen – die Glückssucher und Abgestürzten, die Exzentriker und die Outlaws. Das argentinische Comicduo Muñoz und Sampayo hat mit dieser Geschichtensammlung, die in eine New Yorker Bar führt, einen Klassiker geschaffen, der nun in einer prächtigen Ausgabe vorliegt.

Sie erzählen die Geschichten der illustren Gäste in der titelgebenden Bar, aber auch ihre eigene als Künstler im Exil. Jetzt kann man diese facettenreiche Erzählung aus dem Untergrund in der Übersetzung von Myriam Alfano in einer vollständigen Gesamtausgabe endlich wiederentdecken. Das argentinische Duo José Muñoz und Carlos Sampayo folgte einer Generation, die Meilensteine der Neunten Kunst geschaffen hat. Hugo Pratt und Alberto Breccia waren ebenso Vorbilder wie Héctor Germán Oesterheld oder Francisco Solano López. Dass nun der zweite Sammelband von Muñoz und Sampayo in dem Verlag erscheint, der die Arbeiten von Oesterheld, López, Breccia und Pratt für den deutschen Markt wiederentdeckt hat, ist nur konsequent.

Der südamerikanische Comic ist – wie in Großwerken wie »Eternauta«, »Ernie Pike« oder »Ticonderoga« deutlich wird – seit jeher ein politischer Comic, was an der Geschichte des Kontinents liegt. Der militärisch-industrielle Komplex der USA hat in Südamerika zu einem verzweigten System faschistischer Regime geführt, in denen der amerikanische Imperialismus sowie die US-Paranoia gegenüber dem Kommunismus Eins zu Eins übernommen wurde. Die politische Prägung von Oesterheld, Pratt, Breccia, Muñoz und Sampayo fand unter Diktatoren wie Salvador Allende, Augusto Pinochet oder Jorge Rafael Videla statt. Der Terror auf Argentiniens Straßen führte Letztgenannte nicht nur ins Exil, sondern steigerte ihr Interesse an düsteren Kriminalgeschichten, die sie gemeinsam umsetzten; Sampayo als Autor und Muñoz als Zeichner.

Vorbilder und prägende Comics

Ihre bekannteste Geschichte ist die des Ex-Polizisten und Privatdetektiv »Alack Sinner«, der ermittelnd über sich und die Welt, die ihn umgibt, nachdenkt. Vor sechs Jahren erschien im Berliner avant verlag erstmals eine Gesamtausgabe dieses Crime-Klassikers der Neunten Kunst, nachdem vor fast 25 Jahren erstmals eine Auswahl von Sinner-Geschichten in der Edition Moderne erschien. Ohne an dieser Stelle näher auf diese beeindruckende One-Man-Show einzugehen, sei zumindest angemerkt, dass die Sinner-Comics auf eine Stufe mit Jacques Tardis Krimiadaptionen zu stellen sind.

Die jahrelange Beschränkung auf Sinner als Hauptcharakter hat das Comic-Duo zu »Joe’s Bar« geführt, einer Serie, die an einem Ort zusammenläuft, aber ganz unterschiedliche Charaktere in den Mittelpunkt stellt. Den Auftakt macht ein ehemaliger Architekt namens Pepe, der ohne Papiere in den USA ist und nachts die Bar putzt. Er kommt genauso unter die Räder wie viele andere, die ihm folgen werden. Einer ist Moses Man, eine Art One-Hit-Wonder des Boxens, der aus Geldnot noch einmal bei einem Showkampf antritt und dafür mit dem Leben bezahlen wird. Ein anderer Mike Weiss, der nach dem Tod seines Vaters dessen Laden übernehmen soll, aber kolossal scheitet.

Carlos Sampayo, José Muñoz: Alack Sinner

Es sind klassiche Anti-Helden, die in Joe’s Bar – »So heißen vermutlich 150.000 Bars in Amerika« – zusammenkommen. In der Music Bar des exzentrischen Joe treffen Regisseure, Geschäftsleute und Journalisten auf Prostituierte, Drogendealer und Berufskiller – aber an Joe’s Theke sitzen alle im selben Boot. Meist stehen männliche Figuren im Mittelpunkt der Erzählungen, die wenigen Frauen, die hier ihren großen Auftritt haben, sind mit allen Wassern gewaschen. Eine davon ist Ella, eine Fotografin, die von sich selbst sagt, dass sie ihr eigenes Bild aus den Bildern der anderen zusammensetzt. Das gilt auch für das Autorenduo, die sich und ihr Schaffen hier mit verewigten. Sie zwinkern vom Seitenrand in die Geschichte, wenn Kinder ihrer Figuren Comics kaufen wollen oder Figuren mit ihren hochtrabenden Plänen scheitern und auf der Straße landen.

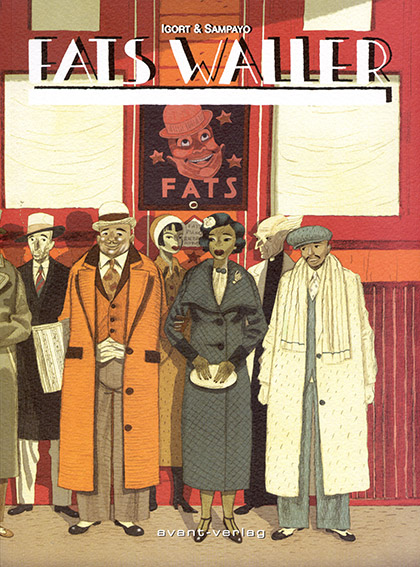

Hier ergreifen die gescheiterten Existenzen das Wort, mit dem Drink in der Hand heben sie an, ihre Geschichte zu erzählen, während sich im Hintergrund die Geschichten anderer schreiben. Bei Musik, Alkohol und Zigaretten geht es um Sex, Gewalt und Korruption, an deren Ende meistens jemand tragisch oder brutal ums Leben gekommen oder zumindest um seine Chancen auf ein Dasein in Würde gebracht worden ist. Den Spaß an der Sache lassen sich die beiden Künstler nicht durch ihre dramatischen Geschichten verbieten. Vielmehr verbinden sie Komik mit Tragik, wie bei einem guten Jazz-Song. Dass Sampayo Jahre nach »Joe’s Bar« mit dem Italiener Igort einen Jazz-Comic unter dem Titel »Fats Waller« verwirklicht hat, wundert nicht.

In den amerikanischen Superhelden-Comics wird die Welt immer durch das Auge der Helden geschrieben, Muñoz und Sampayo blicken auf die Welt durch die Brille ihrer Antihelden. Meist erzähle »das Imperium – oft schlecht, um es vorsichtig auszudrücken – die Geschichten der benachteiligten Gruppen«, sagte Muñoz vor Jahren in einem Interview. Die Argentinier wollten die Marginalisierten selbst sprechen lassen – und tun das auf beeindruckende Weise.

Die flächigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen erinnern mal an klassische Scheren- und Linolschnitttechniken, dann wieder an die punkigen Mangas von Taiyo Matsumoto und anderen. Der Stil der beiden Argentinier ist düster und multiperspektivisch. Ständig dreht Muñoz an den Einstellungen, wechselt zwischen Panorama und Nahaufnahme, zwischen Gruppenbild und Porträt. Das Biest im Menschen dringt dabei immer wieder durch die fratzenhaften Visagen, die Muñoz seinen Figuren verpasst. Und auch die Handlung springt, zwischen Nacherzählung und Geschehen in der Bar, in dem sich das Geschehen mehr und mehr zu einem Karneval der Kuriositäten ausweitet. Großes Kino, dessen Wiederentdeckung sich nicht nur für eingefleischte Comicfans lohnt.