Auch in der zweiten Hälfte der Berliner Filmfestspiele zeigt der Wettbewerb vorwiegend Filme, die den Mikrokosmos Familie erkunden. Das deutschsprachige Kino hat einen guten Eindruck in einer nur durchschnittlichen Konkurrenz hinterlassen.

Mit dem Drama »Josephine« wird am Freitagabend der letzte von 22 Filmen in Wettbewerb gezeigt. Der Film porträtiert ein achtjähriges Mädchen, das beim Spielen im Park Zeuge einer Vergewaltigung wird. Ihr Vater Damien wird zur Verhaftung des Täters beitragen, doch scheut wie auch Josephines Mutter Claire die Verarbeitung des traumatischen Ereignisses. Aus dem Dilemma kommt der Film auch nicht mehr raus. Die einzige Person, die sich hier irgendwie erwachsen verhält, ist das achtjährige Mädchen. Ihre Eltern, die Ermittler, die Lehrkräfte an ihrer Schule oder die Akteure vor Gericht kommen im zweiten Langfilm der amerikanischen Regisseurin Beth de Araújo zu keinem Zeitpunkt ihrer Verantwortung nach. Und während Josephine von den traumatischen Eindrücken gejagt wird und sich immer mehr verschließt, bröselt auch die Fassade der Kleinfamilie. Angesichts des kollektiven Versagens ausnahmslos aller Erwachsenen mangelt es dem mit dramatischer Musik unterlegten Film an Glaubwürdigkeit.

Kinderdarsteller können auf der Berlinale immer wieder zu großen Erfolgen beitragen, man denke nur an Bärengewinner wie Carla Simóns »Alcarras« oder Estibaliz Urresola Solagurens »20.000 Arten von Bienen«. Neben Mason Reeves in »Josephine« machte im Wettbewerb vor allem ein mexikanischer Junge namens Bastian Escobar auf sich aufmerksam. Er spielt in Fernando Eimbckes Drama »Moscas« den neunjährigen Cris, der seine Mutter im Krankenhaus besuchen will und dabei einige Hürden überwinden muss. Die eigenwillige Olga wird ihn schließlich unterstützen, auch wenn das alte Traumata in ihr weckt. Eimbcke ist ein klug konstruierter Film gelungen, dessen weiche Schwarz-Weiß-Optik und Bildgestaltung der Erzählung einen eigenen Charakter verleihen. In der Reihe Perspectives trägt mit dem neunjährigen Milo Barria ein weiterer Kinderdarsteller durch einen Film. In dem argentinischen Film »El Tren Fluvial« macht sich der neunjährige Milo nach Buenos Aires auf, denn er träumt von einer großen Tänzerkarriere. Die Sicherheit und Präsenz, die Escobar und Barria vor der Kamera ausstrahlen, sind beeindruckend.

Ein anderes Wunderkind steht im Mittelpunkt des bulgarischen Dramas »Nina Roza« der kanadischen Regisseurin Geneviève Dulude-de Celles. Die achtjährige Nina aus der bulgarischen Provinz sorgt mit bemerkenswert artifiziellen Kunstwerken international für Aufsehen, weshalb sich der Kunstexperte Mihail auf den Weg macht, die Echtheit dieser Gemälde zu prüfen. Anfang der Neunziger hat er Bulgarien verlassen, nun kommt er erstmals zurück und wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Nina erinnert ihn dabei erschreckend genau an seine erste große Liebe Roza. Die Geschichte des Wunderkinds gerät bei Mihails Selbstfindung mehr und mehr in den Hintergrund, wobei die zeitlichen Ebenen von Vergangenheit und Gegenwart auf der Leinwand zunehmend verschwimmen. Geneviève Dulude-de Celles und ihr Kameramann Alexandre Nour Desjardins erzählen hier nichts spektakulär Neues, auch visuell nicht, sondern setzen in ihrem Vergangenheitsbewältigungsfilm auf bewährte Mittel.

Kinder spielen auch in dem Outback-Western »Wolfram« des australischen Filmemachers Warwick Thornton eine Rolle. Die beiden Geschwister Max und Kid sind auf sich allein gestellt, ein weißer Cowboy zwingt sie, für ihn in seiner Mine nach dem titelgebenden Metall zu suchen. Tatsächlich suchen die beiden aber ihre Mutter, die von einem Tag auf den anderen verschwunden ist. Thornton erzählt in seinem dem indigenen Cinema verschriebenen Western von der Gewalt der weißen Kolonialisten und dem Überlebenskampf der Aborigines. Dabei macht er – wie schon Rolf de Heer in seinem radikalen Drama »The Survival of Kindness« – keinen Hehl daraus, dass seine Helden Überlebende einer gewaltsamen Landnahme sind, die keine Gefangenen nimmt. Ob das für einen Bären reicht, bleibt abzuwarten. Aber auf alle Fälle zählte der Film zu den besseren aus dem World Cinema der diesjährigen Berlinale.

Hohe Erwartungen wurden etwa an den neuen Film von Mahamat-Saleh Haroun herangetragen. Der Filmemacher aus dem Tschad, unter anderem bereits in Cannes ausgezeichnet, war das erste Mal in Berlin zu Gast und präsentierte im Wettbewerb seinen Film »Soumsoum, la nuit des astres«. Es ist das Porträt der 17-jährigen Kelly, die übernatürliche Fähigkeiten besitzt und Dinge sieht, die später eintreffen. Die ältere Aya kann der jungen Frau erklären, was hinter ihren seherischen Kräften sowie den Vorbehalten im Dorf gegen Frauen wie sie steckt. Der Film greift aktuelle Themen wie den Klimawandel und die Situation von Frauen in traditionellen Gemeinschaften auf, kann aber das Versprechen eines magischen afrikanischen Realismus in seinen Bildern nicht aufgreifen. Kellys Visionen wirken auf der Leinwand blass und eindimensional, das können auch die majestätischen Landschaftsaufnahmen von Mathieu Giombini nicht ausgleichen.

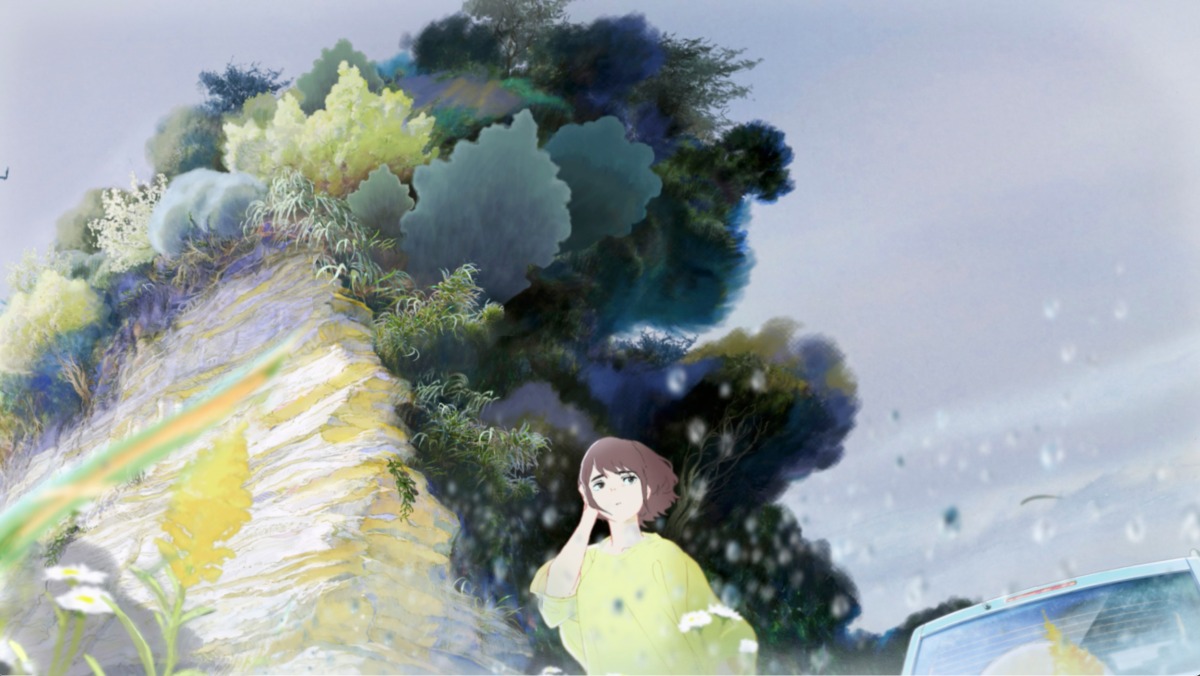

Absolut enttäuschend war der impressionistische Animationsfilm »A New Dawn« des Japaners Yoshitoshi Shinomiya. Er handelt vom Ende einer Feuerwerksfabrik, die Geschichte geschrieben hat. Noch einmal soll der Himmel vom Shuhari erleuchtet werden, vielleicht lässt sich ja dann sogar der Abriss verhindern. In den vergangenen Jahren waren bahnbrechende Animationsfilme auf der Berlinale zu sehen, Filme wie Makoto Shinkais »Suzume«, Liu Jians »Art College 1994« oder »White Plastic Sky« von Tibor Bánóczki und Sarolta Szabó. Mit diesen kann Shinomiyas in Pastellfarben gehaltener Film nicht mithalten. Geradezu dröge erzählt er die Geschichte eines Rettungsversuchs, bei dem sich das sagenumwobene Feuerwerk als recht unspektakulärer Funkenschlag herausstellt.

Einen bleibenden Eindruck haben Juliette Binoche, Tom Courtenay und Anna Calder-Marshall in Lance Hammers Demenzdrama »Queen at Sea« hinterlassen. Im Englischen ist jemand »At Sea« in Gefahr, »Königin über Bord« könnte man den Titel etwas salopp übersetzen. Der Film folgt der Tochter und dem Ehemann einer demenzkranken Frau und fragt nach einem verantwortungsvollen Umgang mit der Krankheit. Er beginnt damit, dass Amanda ihren Stiefvater dabei erwischt, wie er mit seiner dementen Frau schläft. Sie wirft Martin vor, sich an seiner Frau zu vergehen, schließlich wisse Leslie gar nicht, was da mit ihr geschehe. Sie ruft die Polizei und löst damit etwas aus, was sie bald nicht mehr kontrollieren kann. Hammers Film folgt den Gewissenskonflikten, in die alle Beteiligten stürzen, wenn für einen geliebten Menschen die normalen und vertrauten Dinge plötzlich nur noch ein Rätsel sind.

Nicht dement, aber ebenfalls sehr alt ist Yo Shea, die im Mittelpunkt der Dokumentation »Yo (Love is a Rebellious Bird)« steht. Die amerikanische Filmemacherin Anna Fitch war 24 Jahre alt, als sie die fast fünfzig Jahre ältere Yo kennenlernte. In ihrem berührenden Film erzählt sie mit allen Mitteln der (Film-)Kunst von ihrer tiefen Freundschaft und Yos faszinierendem Leben.

Das deutschsprachige Kino hinterließ auch im zweiten Teil der Berlinale einen überwiegend positiven Eindruck. Angela Schanelec präsentierte mit »Meine Frau weint…« einen wie immer sperrigen Film, der als Schule des Sehens und Verstehens in diesen Zeiten der unerträglichen Gleichzeitigkeit gut funktioniert. Darin versucht ein Paar in der Krise im Gespräch zueinander zu finden, wie überhaupt die Handvoll Figuren, die durch diesen Film führen, permanent um Worte und Verständnis ringen.

Überaus überzeugend auch der dokumentarische Porträtfilm »The Loneliest Man In Town« des österreichischen Duos Tizza Covi und Rainer Frimmel, in dessen Mittelpunkt mit dem Wiener Blues-Musiker Al Cook ein Mann aus dem vergangenen Jahrhundert steht. Der muss aus seiner Wiener Wohnung raus, weil Investoren das Haus abreißen wollen. Statt sich wehmütig an die Dinge zu klammern, die sein Leben ausmachen, beschließt der eigenwillig sympathische Künstler, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und sich einen Traum zu erfüllen. Vorher aber muss er noch die Erinnerungsstücke und Devotionalien verscherbeln, die er jahrelang gesammelt hat. Dieser berührende und in tollen Bildern fotografierte Film handelt von Einsamkeit und Verlust, aber auch von der Kraft des Neuanfangs.

Enttäuschend hingegen Eva Trobischs Familienmosaik »Etwas ganz Besonderes«. In ihrem dritten Film erzählt die Berliner Filmemacherin die Geschichte der 16-jährigen Lea, die es dank ihrer Gesangskünste bis ins Finale einer Castingshow schafft. Dort wird sie gefragt, was sie eigentlich ausmacht, eine wirkliche Antwort bleibt sie schuldig. Der Film will mit dem kaleidoskopischen Porträt ihrer besonderen Familie eine Antwort geben. Was allerdings daran so besonders sein soll, in einer ganz normal bekloppten Patchworkfamilie aufzuwachsen, wird in dem knapp zweistündigen Film nicht so ganz klar. Wenn man von den Klischees, für die die einzelnen Figuren wie Token stehen, mal absieht. Opa Friedrich soll es auch 35 Jahre nach der Wende aus dem sächsischen Greiz noch nicht nach Westdeutschland geschafft haben, Oma Christel darf noch einmal auf den bösen Westen schimpfen und Leas Cousin Edgar hält in dem thüringischen Greiz die woke Fahne hoch. Wer hat die Hoheit über die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen? Diese Frage wirft Eva Trobischs neuer Film auf, stellt dabei seine Figuren aber eher aus, als dass er ihnen eine Eigenständigkeit zuspricht.

Insgesamt konnte der zweite von Tricia Tuttle kuratierte Wettbewerb erneut die großen Erwartungen nicht einlösen. Filme wie die zuletzt in Cannes und Venedig ausgezeichneten – Jafar Panahis »Un simple accident«, Park Chan-wooks »No Other Choice«, Jim Jarmuschs »Father Mother Sister Brother«, Kaouther Ben Hanias »Die Stimme von Hind Rajab«, Oliver Laxe’ »Sirât« oder Mascha Schilinskis »In die Sonne schauen« – ist der Wettbewerb bis zum Schluss schuldig geblieben. Stattdessen bekam man recht viel Unausgegorenes und Rätselhaftes zu sehen und verließ den Kinosaal immer wieder mit Fragezeichen im Kopf. Die deutschsprachigen Filmemacher, allen voran die Östereicher Markus Schleinzer, Tizza Covi und Rainer Frimmel können sich berechtigte Hoffnungen auf einen Bären machen. Auch Ilker Çataks »Gelbe Briefe«, Emin Alpers »Kurtulus« und Warwick Thorntons »Wolfram« konnten überzeugen. Aber wie immer hat jede Jury ihre eigenen Regeln. Es bleibt abzuwarten, für welche Filme sich die diesjährige unter der Leitung von Wim Wenders begeistern kann.