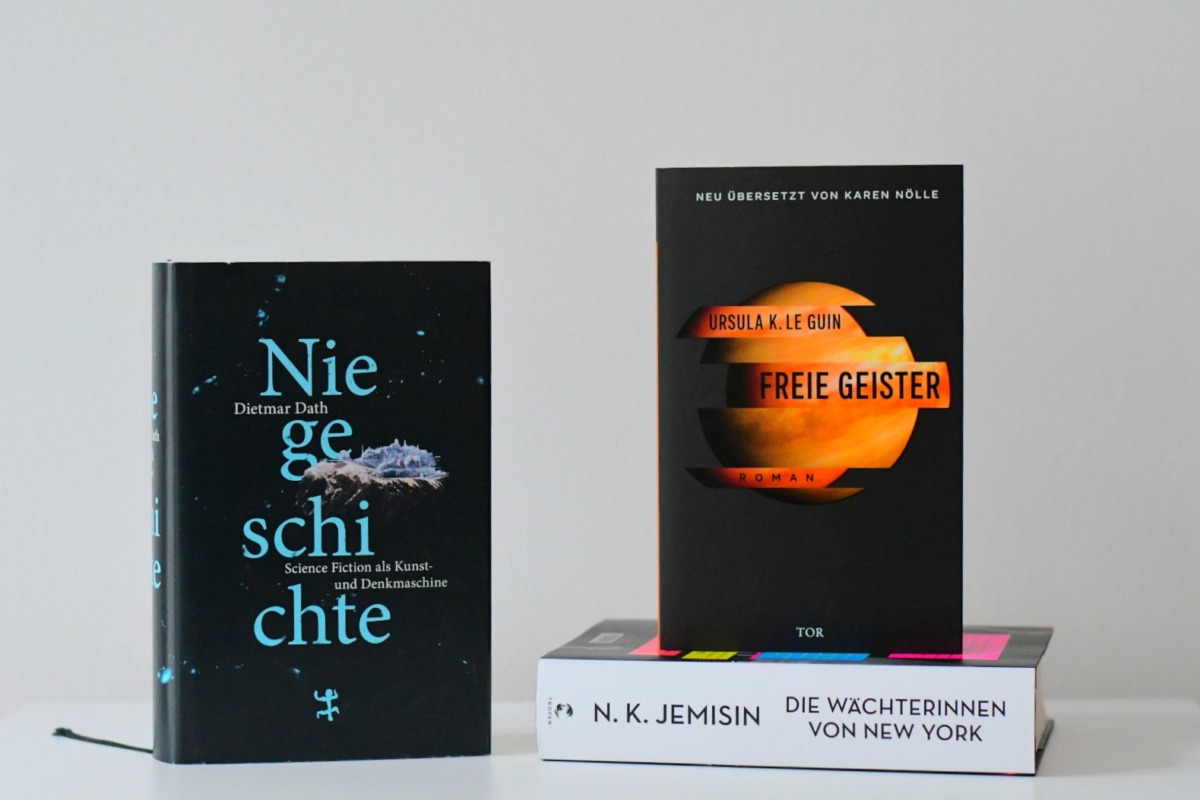

»Menschen galten Le Guin nie als Krone der Evolution«

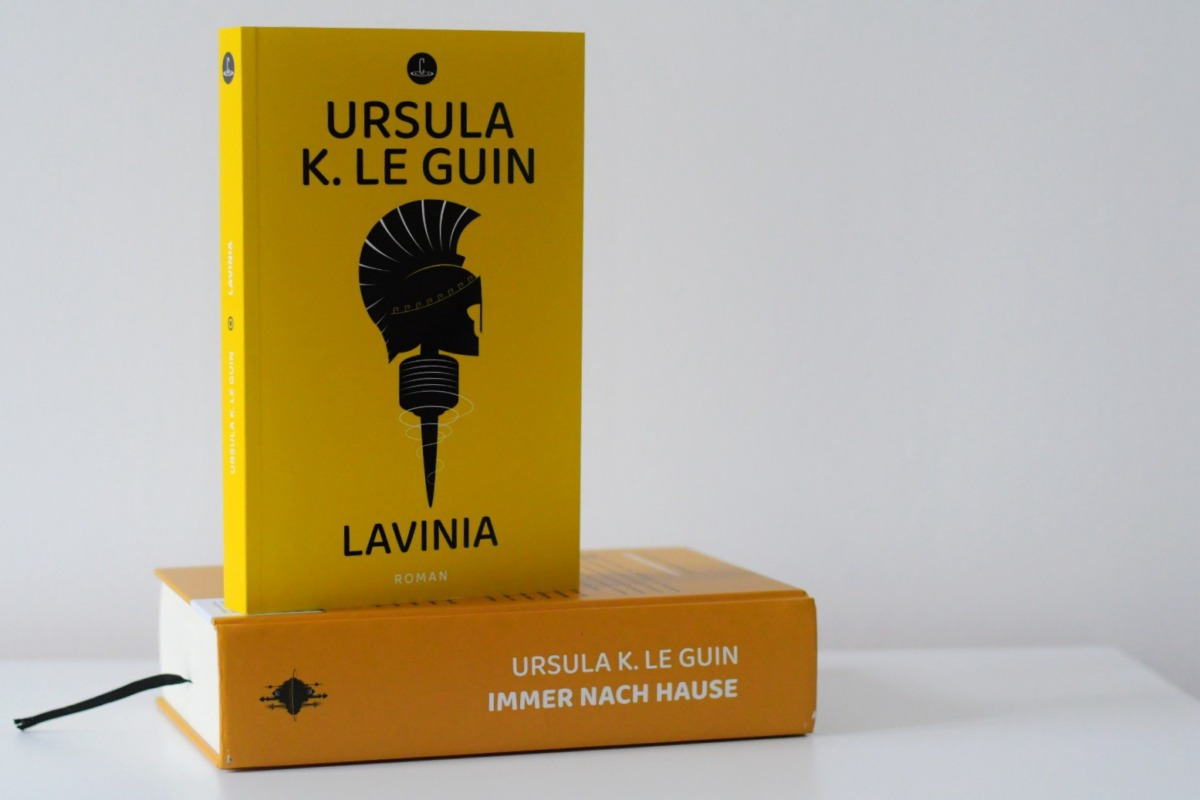

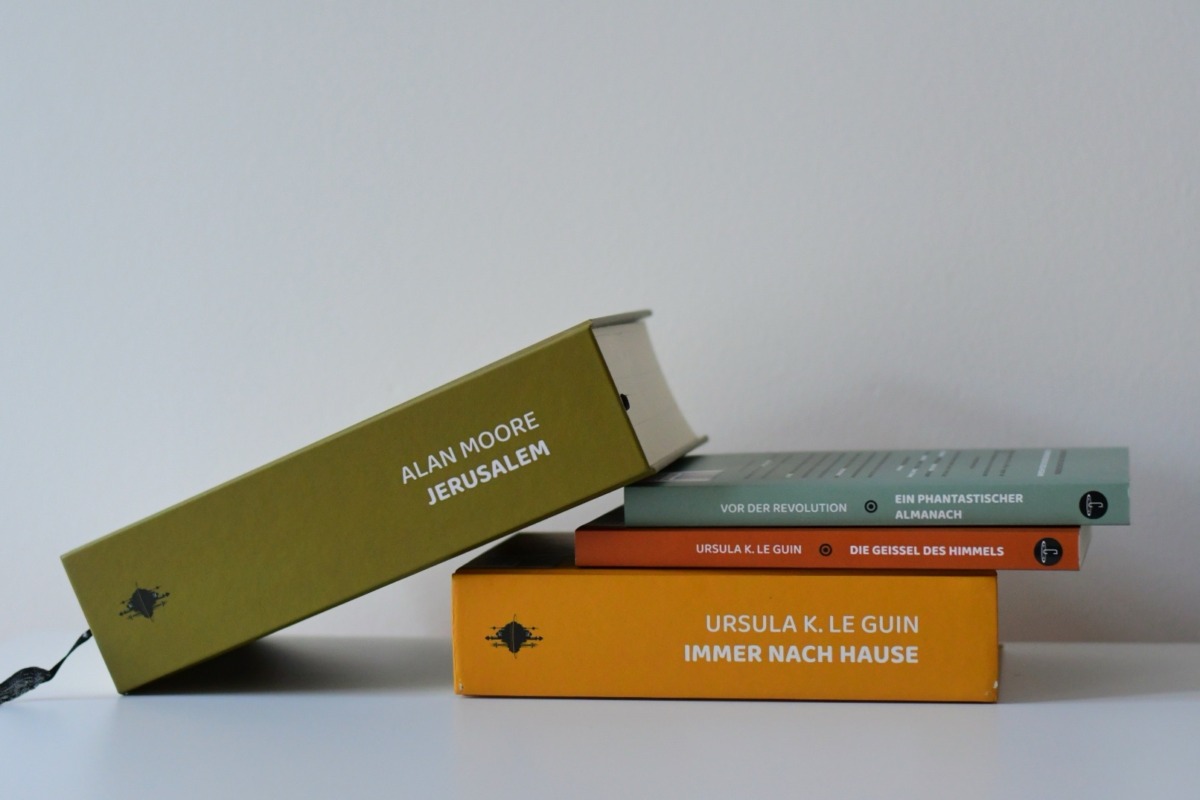

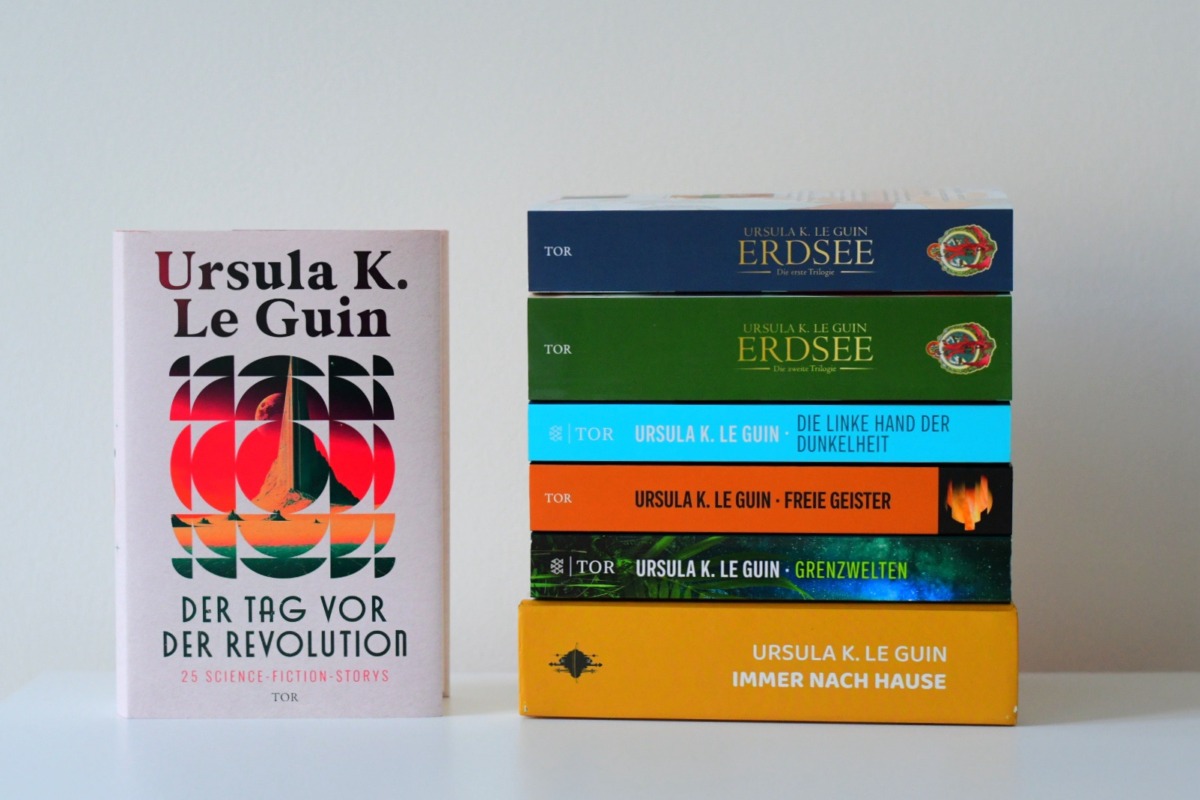

Matthias Fersterer ist einer von drei Übersetzer:innen hinter der preisgekrönten Übersetzung von Ursula K. Le Guins Opus Magnum »Immer nach Hause«. Er hat außerdem Essays der amerikanischen Autorin herausgegeben, gerade ist seine Übertragung ihrer Aeneis-Variation »Lavinia« erschienen. Le Guin hat in seinen Augen die Grenzen des Phantastischen erweitert und stets aus einer Perspektive des Mehr-als-Menschlichen geschrieben.