Berlin ist dem Untergang als kultureller Themenpark geweiht. Zu diesem Urteil muss man kommen, folgt man seiner Polemik »Die Ordnung herrscht in Berlin« des französischen Soziologen Francesco Masci. Der Bildband »Wonderland. Wild Years revisited 1990 – 1996« hält relativierend dagegen und zeigt mit der Vergangenheit das eigentliche Drama der Berliner Kulturszene.

Ratlos bleibt man am Ende dieses schmalen Bändchens zurück, in dem der in Berlin lebende französische Soziologe Francesco Masci erklärt, warum Berlin das neue Pompeji ist, in dem die Machtbeziehungen »unter einer undurchdringlichen Schicht von Kultur verschüttet und verborgen« bleiben. Masci lässt darin keine wertkonservative Provokation aus, versucht mit jeder Formulierung, den libertären Zeitgeist in der Hauptstadt vom Sockel zu stoßen (und sähe sicher in der Existenz eines Zeitgeistes einen weiteren Beleg seiner These), nur um sich zurückzusehnen in eine Zeit, in der es im politischen Raum Berlin noch darum ging, »eine letztlich authentische existenzielle Erfahrung zu machen«.

Diese grundsätzliche Erfahrung, man ahnt es, war in Mascis Augen nur im geteilten Berlin möglich, da die innere Grenze der Stadt das politische Bewusstsein geschärft habe. Dieser Zustand habe sich innerhalb der letzten 25 Jahre jedoch grundlegend geändert, die Auflösung des politischen Grundmusters habe dazu geführt, dass sich das Territorium in einen »jungfräulichen Raum« verwandelt habe, in dem Masci nicht die Möglichkeiten einer Eroberung erkennen mag, sondern nur mehr eine »Leere, angefüllt mit beliebigen und ungeschichtlichen, aller Welt gehörenden Bildern, die die absolute Kultur seit ihren Anfängen angehäuft hat.«

Das in dieser Streitschrift verankerte Kulturbashing stößt angesichts eines regierenden Partylöwen, der als lame duck durch die Senatskanzlei watschelt und seine politische Kompetenz in Sonntagsreden und Vielfaltsblabla wohl maximal ausschöpft, und vor dem Hintergrund einer »Kreativitätsindustrie«, die mit Hipsterbrille und gestutztem Vollbart auch noch die letzte Nische der freien Stadt besetzt, natürlich auf offene Augen und Ohren. Mascis Polemik wurde einhellig gefeiert, auch weil er für jede Zielgruppe etwas im Portefolio seiner Hauptstadthäme hat. So werden sicher die Townhouse-Gegner und Tempelhofer Parkwächter mit Genugtuung lesen, dass die Stadt mit jeder neu bebauten Brache »ein weiteres Stück ihrer Wirklichkeit« aufgibt.

Durch Mascis Text wabert aber auch ein Kulturkonservativismus, der Freiheit mit Gleichgültigkeit, Selbstbestimmung mit Egoismus und Kultur mit Entpolitisierung gleichsetzt. Zweifelsohne ist in Berlin – wie übrigens auch in vielen anderen Schmelztiegel-Metropolen – ein nicht geringer Teil der Wirklichkeit eine Mischung aus Illusion und Schaulaufen. Und ja, in dieser Stadt bestimmt nicht in erster Linie das Sein das Bewusstsein (wie Karl Marx und Rosa Luxemburg, von der Masci den Titel seiner Zeitschrift geliehen hat, dachten), sondern der Schein das Sein. Wenn Masci diesen Umstand aber dazu benutzt, Aufklärung und Humanismus zu den Übeltätern des Gesellschaftlichen abzustempeln, die in ihrem Ziel, dem Individuum die Autonomie über das eigene Dasein anzudienen, angeblich die Moral abschafften, dann hat man das dringende Bedürfnis, seine Schrift zum katholischen Nonsens unserer Zeit zu legen.

Ein weiteres Problem besteht in der Defizitorientierung dieser etwas mehr als 100 Seiten, auf denen die Entpolitisierung des gesellschaftlichen Raumes als Problem und die soziokulturelle Rückeroberung des Territoriums als sozialer Nonsens dargestellt werden. Verfechter des machtpolitischen Ansatzes mögen dem vielleicht auch zustimmen, der vernunftbegabte Mensch eher weniger. Denn dabei gerät in Vergessenheit, dass das politische Brachland, das Berlin in den 70er und 80er Jahren war, die Menschen in ein Korsett aus Unfreiheit und Alternativlosigkeit gezwungen hat, das erst mit dem Ende des Kalten Krieges abgelegt werden konnte. Wie groß das gesellschaftliche Bedürfnis nach einer Rückeroberung des sozialen Raumes war, als dieses Korsett verschwand, veranschaulicht der Bildband Berlin Wonderland.

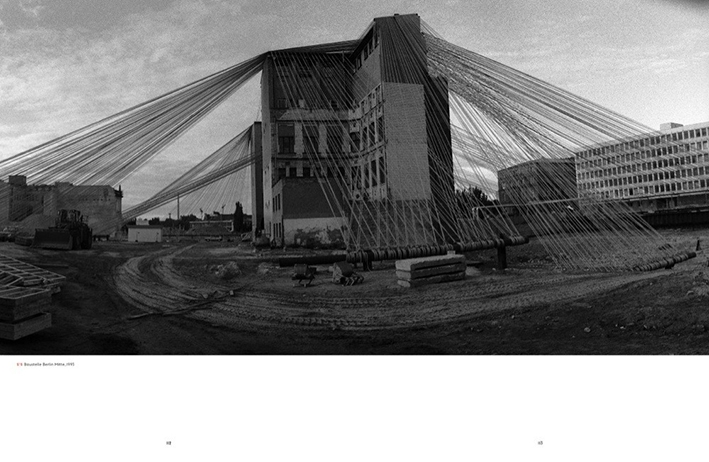

Dabei fällt schon die von Mascis Herangehensweise abweichende Perspektive auf, die die Macher dieser Sammlung an Fotografien aus dem Nachwende-Berlin diesem Bildband zugrunde gelegt haben. Das Brach- und Niemandsland, das Berlin Anfang der 1990er Jahre war, wird hier als »Möglichkeitsland« und »Wunderland« gedeutet. Der Schriftsteller David Wagner spricht in seinem Vorwort gar von einer »Wunscherfüllungszone«, die das Nachwendeberlin dargestellt habe. »Sah es wirklich so aus? So leer, so kaputt, so schön?«, heißt es eingangs bei Wagner und schon nach wenigen Seiten möchte man einstimmen in sein Loblied auf die Chancen des damaligen Berliner Zentrums, das eben in seinem verfallenen Zustand auch alle Chancen bot. Heute ist das anders. Die Melancholie des Verfalls ist abgelöst von der Hochglanzästhetik der durchsanierten Moderne. Berlin-Mitte ist zu einem abgeschlossenen Soziotop, eine von Mietpreisen und Galerien abgeschlossene Gated Community verkommen, in dem sich kein Berliner mehr aufhalten möchte. Dass Berlin in einigen Kiezen ein solch lebloses Dystopia werden konnte, hat sicher auch seine Gründe im Versagen der Berliner Politik. Ob daran allerdings die Allgegenwart des Kulturellen schuld ist, wie Masci annimmt, bleibt zumindest infrage zu stellen.

Widersprechen muss man dem Franzosen aber in der Grundsätzlichkeit seiner Kulturkritik, weil sie vergisst, dass erst das kulturelle Umfeld (Tacheles, Galerie Wohnmaschine, Café Zapata, R.A.M.M. Theater) die Ablösung des politischen Raumes durch einen sozialen ermöglicht hat. Man könnte das als Gewinn begreifen, dem Franzosen gelingt das nicht. Auch weil er nicht sieht, dass es die Politik ist, die Räume wie das Tacheles inzwischen wieder dem Sozialen entzieht und der Wirtschaft andient.

Berlin Wonderland macht diesen – mitunter schmerzhaften – Prozess der Rückeroberung des Territoriums durch die Subkultur sichtbar. Die »Vielschichtigkeit der neuen Erlebniswelt« zwischen Hausbesetzerszene und Punkrock, freier Kulturszene und entpolitisiertem Multikulti wird ebenso erkennbar, wie der Wille zur Gestaltung, der im Aufbruch der 90er Jahre steckte. »Alles, was an Infrastruktur fehlte, haben wir uns einfach zusammengebastelt – aus dem Nichts.« Eine heute selten anzutreffende Haltung. Vor der Selbsthilfe kommt oftmals der Ruf nach Subvention und der freiwillige Gang in die Abhängigkeit.

Der Bildband zeigt aber auch das destruktive, zerstörerische Potential dieses Prozesses. Schon kurz nach der Wende war die politische Geduld mit den Hausbesetzern und Kulturraumeroberern am Ende. Demonstrationen, Polizeigewalt und die Bedrohung von Rechts – all das findet hier ebenso Platz wie auch die internen Querelen: »Jede Kunstform hatte ihren Platz«, erinnert sich etwa der Gründer der Sophiensaele und Leiter des Radialsystems V Jochen Sandig ans Tacheles. »Es war ein sehr vielfältiger Ort, und diese Vielfalt war aufregend. Aber er hatte auch eine brutale und destruktive Seite. Denn jeder von uns träumte ein anderes Tacheles, jeder hatte eine andere Vision dieses Ortes.«

Die Eroberer des Berliner Niemandslandes waren Extremarbeiter und Extremfeierer gewesen, sie haben in ihrem revolutionären Freigeist die Potenziale erkannt und sie nutzbar gemacht. Abgelöst wurden sie zwei Jahrzehnte später von den politisch gewollten und vernetzten »Kreationisten«, die in einem geradezu biblischen Sinne den sozialen Raum in einen privatwirtschaftlichen oder subventionierten Kunstbetrieb zurückverwandelt haben. Darin liegt das Drama Berlins. Das macht der Bildband Berlin Wonderland im Aufzeigen des Vergangenen sehr viel sichtbarer als Francesco Mascis Tirade auf das gegenwärtige Berlin.