Der 2018 verstorbene brasilianische Autor Victor Heringer hat der Welt nur ein schmales Werk hinterlassen. Nun kann man ihn erstmals auf Deutsch lesen. Sein für die Hotlist der unabhängigen Verlage nominierter Roman »Die Liebe vereinzelter Männer« ist ein bebendes Vermächtnis, ein literarischer Tango, in dem mit Anmut und Grauen von liebenden und hassenden Männern erzählt wird.

»Jede Idylle endet in einem Sturm, und vom Sturm zur Überschwemmung sind es nur wenige Stunden.« Diesen Prozess kann man beim Lesen des Romans »Die Liebe vereinzelter Männer« des brasilianischen Autors Victor Heringer nachvollziehen, den man in wenigen Stunden gelesen und dabei durch einen Wirbelsturm an Gefühlen gegangen ist. Erzählt wird in diesem Coming-of-Age- und Coming-Out-Roman, der für die Hotlist der unabhängigen Verlage nominiert ist, die Geschichte eines fünfzigjährigen Mannes, der nach Jahrzehnten in sein altes Viertel von Rio de Janeiro zurückkehrt und sich an zwei Wochen seines Lebens erinnert, die ihn für immer verändert haben.

»Die Temperatur dieses Romans liegt immer über 31° Grad. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt: nie weniger als 59 %«, gibt einem der Autor vor der Lektüre seines Romans mit. Das Meer sei sehr weit weg von diesem Buch, das einen direkt in die Zeit der brasilianischen Militärdiktatur Ende der siebziger Jahre stürzt. Der Ich-Erzähler Camilo lebte damals mit seiner kleinen Schwester Joana am Rand von Rio, beide waren angehalten, besser im Haus zu bleiben, weil sie leicht Opfer von Gewalt werden konnten. Eine Rolle spielte dabei sicher auch, dass der Vater als Arzt Menschen am Leben hält, damit diese in den Verließen des Regimes so lange gequält werden können, bis die Folterknechte der Militärs alle gewünschten Informationen aus ihnen herausgeholt hat.

Die Kinder hatten davon wenig mitbekommen, wie der Ich-Erzähler im Nachhinein einräumt. »Wir lebten unter der eigenartigen Diktatur der Kindheit: wir sahen, ohne zu erkennen; wir hörten, ohne zu verstehen; wir redeten, und keiner nahm uns ernst. Aber wir waren glücklich unter dem Regime.« Mitten in dieses kindliche Glück platzt Cosme, ein Waisenjunge, der damals etwas älter als Camilo war. Der Vater brachte ihn eines Tages ohne ein Wort der Erklärung mit nach Hause. Was genau ihm zugestoßen war, bleibt rätselhaft, Jahre später mutmaßte Camilos Mutter, dass Cosme das Kind eines der Opfer des Vaters sein könnte, »vielleicht aus seinem eigenen Vergewaltigersamen«.

Für die Kinder ist das unerheblich, sie verbringen fortan mit Cosme die Tage im Pool hinter dem Haus, als wäre es nie anders gewesen. Mit dem etwas älteren Jungen an seiner Seite wagt es Camilo auch, das Haus zu verlassen und ihm die verwilderte Umgebung rund um das alte Sklavenquartier zu zeigen. Camilos gleichaltrige Freunden halten Cosme »für ein minderwertiges Tier, vor allem, wenn es um Fußball und Frauen ging«, was sie aber nicht davon abhält, ihn in ihre Teenagerrituale einzubeziehen.

Camilo liebt diesen Jungen, »wie Du deine erste Liebe geliebt hast«. Heringer ordnet diesem fiktiven »Du« über mehrere Seiten echte Namen zu. Namen von Menschen, die ihm online von ihrer ersten Liebe erzählt haben. »Ich bin weniger vereinzelt wegen dieser Namen. Sie sind meine Rückkehr zur Zärtlichkeit«, schreibt der Lyriker und Multimedia-Künstler in seinem Nachwort, das nahelegt, dass auch er zu den vereinzelten Männern zählt, von denen er in seinem Buch spricht.

Brutal zärtlich ist diese Geschichte einer Liebe zwischen zwei Jungen, die sich sehen und einander erkennen. Jahrzehnte später erinnert sich Camilo an die gemeinsame Zeit, die in seinem Kopf langsam verblasst. »Wie absurd der Versuch ist, Cosme zu schreiben, die Sachen von Cosme, das Gesagte von Cosme, die Gesichter, die Cosme gemacht hat«, stellt er in seinem verzweifelten Versuch fest, das Bild des Freundes aus den Erinnerungen zu rekonstruieren. Collagenartig setzt er aus vielen Puzzleteilen, mit Zeichnungen, und Fotografien, mit Erinnerungssplittern und Gegenwartsbetrachtungen, mit poetischer Sensibilität, dokumentarischer Sachlichkeit und schonungsloser Drastik eine Welt zusammen, die auf die schrecklichste Weise, die man sich denken kann, ihr Ende gefunden hat.

Denn Cosmim, wie ihn der Ich-Erzähler immer wieder zärtlich nennt, ist tot, verreckt vor über dreißig Jahren irgendwo im feuchten Dreck der Favelas. An einem Montag um fünf Uhr nachmittags wurde er gefunden. Er muss geschrien haben, als er in die Büsche gezerrt wurde, aber niemand ist ihm zu Hilfe geeilt, als er »missbraucht, verstümmelt, in den Arsch gefickt, geschändet, vergewaltigt, vollgewichst, aufgerissen, auseinandergerissen, in zwei Teile zerbrochen« wurde. Die Erschütterung des Erzählers ob dieses brutalen Verbrechens an dem Jungen, den er geliebt hat wie niemanden zuvor, ist durch den Text hindurch spürbar. »Cosmim. Ihn hat die Welt gemacht und dann die Form zerstört«, hält Camilo lakonisch fest, als er über den Täter spekuliert.

Diese grausame Tat spiegelt nicht nur »die ganze alte Schreckenssuppe« der Homophobie, die von Generation zu Generation aufgewärmt und nachgesalzen wird, sondern auch die Brutalität in einer Gesellschaft, in der Folter und Mord zur Tagesordnung gehören. Hier klingt schon an, was der brasilianische Lyriker und Kritiker Ricardo Domeneck mit Blick auf Heringers Roman in der Berlin-Review schreibt: »Heringer interessierte sich weniger unmittelbar für die gesellschaftspolitischen Themen als vielmehr für die psychologischen Konturen, Subtilitäten und Abgründe. Akte der Gewalt, die ein Vermächtnis, eine Dynastie aus Gewalt erzeugt. Traumata, die von Generation zu Generation weitergereicht werden.«

Deshalb finden sich in dem Roman direkt und indirekt auch zahlreiche Meldungen aus Zeitungs- und Fernsehnachrichten, die auf den Ausbruch von Hass und Gewalt in anderen Regionen der Welt eingehen und die kriegerische Wirkung des Menschen auf Erden nachzeichnen. »Es gibt nicht sooo viele Elemente im Universum, sie können alle katalogisiert werden. Von der Muschel bis zur Bombardierung Gazas ist es nicht so weit«, heißt es im Roman. Die Auslöser von Hass seien banal, er sei immer in Reichweite derer, die ihn nach eigenen Wünschen formen wollen. »Er hat keinen Besitzer und kein genaues Ziel, er lässt sich weder gut vorhersagen noch kontrollieren, er ist eine sich ausbreitende Beulenpest, ein Ausbruch von Gift, vulkanische Lava, eine Tsunamiwelle, ich finde nicht den richtigen Vergleich.«

Interessant ist, dass sich dieser bereits 2016 in Brasilien erschienene Roman einreiht in eine Literatur, in der queeres Leben in einer Geschichte der Gewalt verarbeitet wird. Sie reicht von Isabel Waidners »Vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken« (übersetzt von Ann Cotten) über Pol Guaschs »Napalm im Herzen« (übersetzt von Kirsten Brandt) oder Dénes Krusovszkys »Das Land der Jungen« (übersetzt von Terézia Mora) bis hin zu Constance Debrés »Love me Tender« (übersetzt von Max Henninger). Aber auch der bereits erwähnte Ricardo Domeneck muss hier als Querverweis genannt werden, in »Körper: ein Handbuch» (übersetzt von Odile Kennel) denkt er über den »Körper als Subjekt der Lust, als Ort der Anatomie, als Instanz der Wahrnehmung von Welt« nach. Die Abarbeitung gesellschaftlicher Gewalt am queeren Körper zielt in dieses Themenfeld.

Literaturen, die queeres Leben und Gewalt verbinden

Camilos bewegende und bewegte Erinnerungsarbeit ist der Versuch, diesem Hass etwas Wertvolles, Andauerndes entgegenzusetzen. »Die Liebe vereinzelter Männer« ist mitreißend zärtlich und schockierend brutal, politisch wütend und sprachlich offen – ein unverrückbares Denkmal einer Liebe, die Zeit und Raum nicht nur überdauert, sondern mit den Jahren nur umso größer und bedeutsamer geworden ist:

»Ich würde gern sagen, dass ich mit Cosmim in zwei Wochen zwei Jahre gelebt habe, zwei Jahrzehnte, aber das stimmt nicht. So etwas gibt es nicht. Wir haben vierzehn Tage gelebt. Ich liebte jeden Zentimeter von ihm, aber nicht jede Minute. Insgesamt waren es 20160 Minuten, viele davon vergeudet mit Schule, Duschen und Mittagessen. Wenn wir zusammen waren, vergeudeten wir weitere mit Schweigen, mit dem Warum für das Schweigen. War es wegen diesem oder jenem, weil ich noch Hausaufgaben machen musste, oder weil er mich nicht mehr gerne hatte? Wir haben gesagt, dass wir uns lieben, aber das meinte nicht das, was es heute meint.«

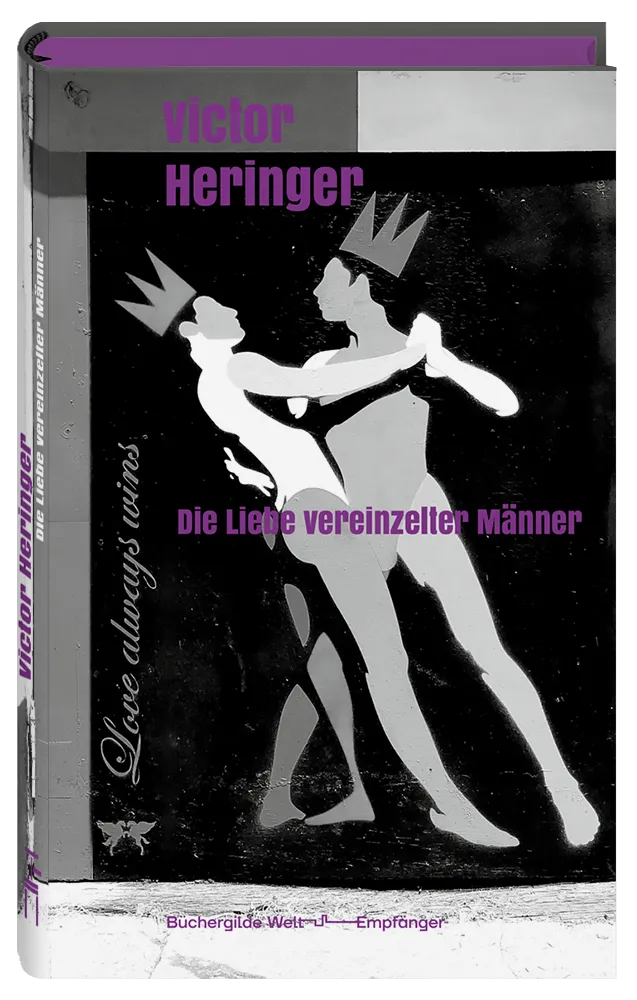

Die enorme Kraft, die dieser Text in sich trägt, ist zum einen auf das Arrangement von Vergangenheit und Gegenwart zurückzuführen, zum anderen aber auch auf die ebenso bildmächtige wie verspielte Sprache, die Maria Hummitzsch mit feinem Gespür für deren lyrische Qualitäten ins Deutsche gebracht hat. Man stößt dabei auf so ungewöhnliche Neologismen wie »verdorrte Schluchzer«, »Hassphonie« oder »belleépoquide Halluzinationen« und folgt den unterschiedlichen Färbungen, wenn Figuren »harharlachen«, »hihilachen« oder »lalalachen«. Am besten ist es, wenn man sich diesen Text laut vorliest, um die verschiedenen emotionalen Register dieses Textes zum Klingen zu bringen. Die Bewegung im Text geht einem dabei in Fleisch und Knochen über. Man hat das Bedürfnis, beim Lesen aufzustehen und die eigenen Gefühle in Schritten, Drehungen und Beugungen auszuagieren. In einem Tanz, wie ihn das Titelblatt der kunstvollen Ausgabe der Edition Büchergilde abbildet.

Auch der deutsche Titel ist ein Beweis für die gelungene Übersetzung, die einen als Leser unter Strom setzt. Es sind keine einsamen Männer, die hier lieben, sondern vereinzelte, was einen stolpern und über die Semantik dieser Wendung nachdenken lässt. Wer vereinzelt hier wen? Und was unterscheidet vereinzelte Männer von einsamen? Im Büchergilde-Magazin, wo der Roman als erster aus dem brasilianischen Sprachraum erscheint, erläutert die Leipziger Übersetzerin, die brasilianische Autor:innen wie Beatriz Bracher, Carola Saavedra oder Caio Fernando Abreu übersetzt hat, wie sie aus dem Original »O amor dos homens avulsos« zur Übersetzung gelangt ist.

Das im Portugiesischen standardmäßig nachgestellte Adjektiv avulso finde sich normalerweise »in Kombination mit Waren, Mengen, Dingen, also für Unverpacktes, lose zu Kaufendes. Verwendet wird es auch für „einzelne Socken“, also etwas, das zuvor ein Paar war, von dem nun aber ein wichtiger Teil fehlt. Die Bedeutung des Wortes ist schillernd, vieldimensional. Es kann auch einzeln, isoliert, unverbunden, herausgerissen, zweifelhaft, nicht zum Anerkannten gehörend bedeuten. Klar ist also: Es brauchte auch im Deutschen eine Lösung, die ungewöhnlich ist, vielgestaltig, nicht eindeutig zuordenbar. Und zugleich kommt das Wort im gesamten Buch noch an vier anderen Stellen vor und musste somit gleichbleibend, wiederzuerkennen und passend sein.«

Victor Heringer hatte lange mit Depressionen zu kämpfen und starb 2018 kurz vor seinem 30. Geburtstag. Zwei Gedichtbände, ein Erinnerungsband sowie drei Romane hat er der Welt hinterlassen. Sein letzter Roman »Die Liebe vereinzelter Männer« ist ein Vermächtnis. Man hört in diesem kraftvoll tragischen und erzählerisch facettenreichen Text eine der verheißungsvollsten Stimmen der brasilianischen Literatur. Eine Stimme, die alles auf die Karte radikaler Zärtlichkeit setzt, um sich in einer Welt zu behaupten, die sie mit Brutalität zum Schweigen bringen will. Und die am Ende in aller Ambivalenz einer Schicksalsgemeinschaft Raum gibt, um der Vereinzelung zu begegnen.

»Jede Idylle endet in einem Sturm, und vom Sturm zur Überschwemmung sind es nur wenige Stunden«, schrieb ich aus dem Roman zitierend zu Beginn dieses Textes. Und weiter heißt es: »Dann kommt die Trauer, die an der Wasseroberfläche langsam und leise ist, aber in der Tiefe ist sie furchtbar.«