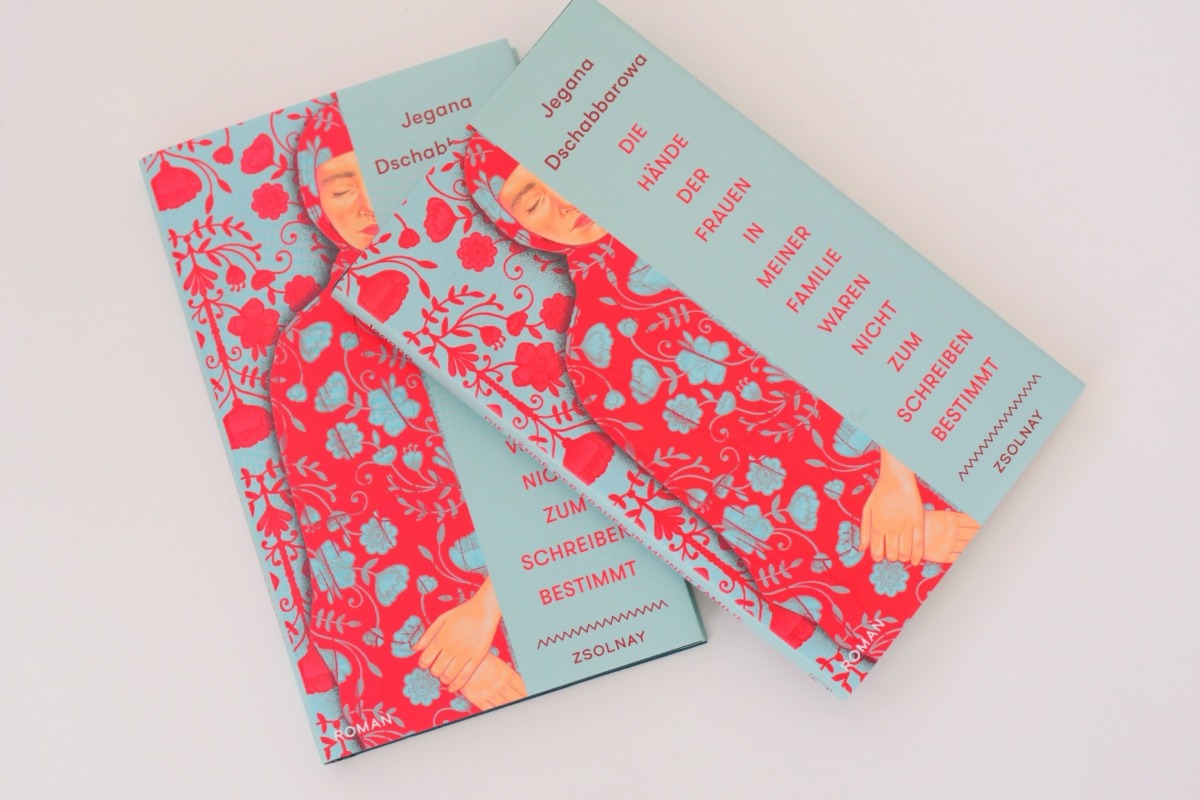

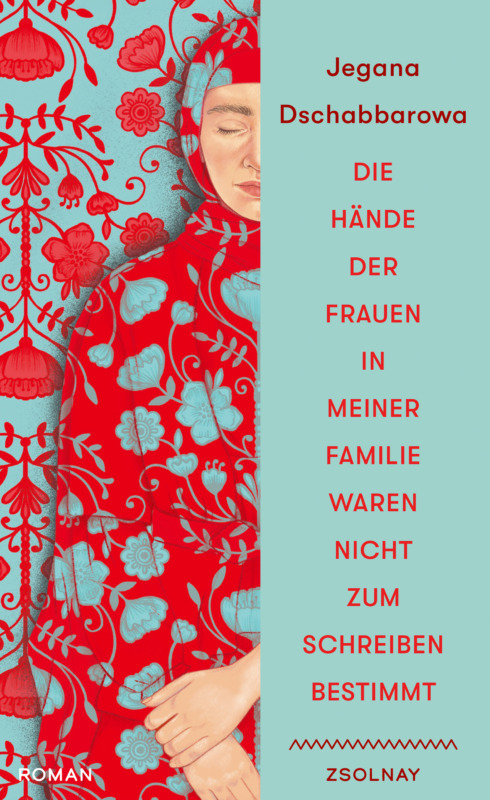

Die queere Dichterin und Essayistin Jegana Dschabbarowa ist als Kind aserbaidschanischen Eltern 1992 im russischen Jekaterinburg geboren. In ihrem Debütroman »Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt«, als Buch des Jahres mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet, verarbeitet sie die körperliche Erfahrung von Krankheit, Stigmatisierung und Verfolgung in einer patriarchalen Gesellschaft. Ein Gespräch über Grenzerfahrungen, fehlende Geborgenheit und die Sehnsucht nach Begegnung in einer zerstrittenen Welt.

Wenn man vom Leben aserbaidschanischer Frauen in Jegana Dschabbarowas Roman »Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt« liest, hat man den Eindruck, es gibt ein Leben vor und nach der Hochzeit. Vor der Hochzeit ist alles Körperliche ein Tabu. Mädchen nichts am Aussehen ihres Körpers verändern, weder Haare schneiden noch Augenbrauen zupfen. Über die Menstruation darf ebensowenig gesprochen werden wie über alle anderen körperlichen Regungen. Mädchen sollen angepasst sein und sich so verhalten, dass ihre Eltern stolz auf sie sind. Sie sollen niemandem eine Schande machen, damit sie bald heiraten können.

Nach der Hochzeit gehören Frauen ihrem Mann. Sie dürfen dann zwar ihr Aussehen verändern, aber auch nur, wenn es dem Gatten passt. Außerdem dürfen sie nicht stillstehen, sondern müssen ständig etwas tun. »Frauenhände dürfen nicht ruhen«, heißt es an einer Stelle. Die Wohnung muss ebenso wie der Schein glänzen. Eine eigene Meinung dürfen Frauen ebensowenig haben wie ihrem Mann widersprechen. Dass es in Ehen häufig zu Gewalt kommt, wissen alle, darüber gesprochen wird jedoch nicht. Das Wichtigste in der Ehe ist, Kinder zu bekommen. Kinder, auf die man stolz sein kann und die keine Schande machen. Und alles beginnt von vorn.

Jegana Dschabbarowa, kann es sein, dass aserbaidschanischen Frauen ein ziemlich deprimierendes Leben winkt?

Ich habe nicht das Recht, für alle aserbaidschanische Frauen zu sprechen. Aber ich bin in einer Welt aufgewachsen, wie Sie sie gerade geschildert haben. Ich hoffe immer noch, dass sich die aserbaidschanische Kultur ändert. Ich sehe allerdings auch, wie das Patriarchat das Leben der Frauen diktiert. Die Muster, die Sie meinem Roman entnommen haben, gelten jedoch nicht nur für die aserbaidschanische Gesellschaft, sondern für alle patriarchalen Kulturen. Das Problem ist nicht die aserbaidschanische Lebensweise, die ich an sich sehr schön finde, sondern das Patriarchat. Gewalt ist niemals Teil einer Kultur, sondern ein Element der Kontrolle, das in Kulturen eingebracht wird.

Wann sind aserbaidschanische Frauen in ihrem Leben wirklich glücklich?

Das hängt natürlich vom Einzelfall ab, aber wenn wir über Muster sprechen, dann düfen sie sich glücklich fühlen, wenn sie Erwartungen erfüllen und gehorsam sind. Denn, und das ist der traurigste Teil, Frauen in patriarchalen Kulturen dürfen oft nur dann glücklich sein, wenn sie »funktionieren«. Das ist das größte Problem. Ich hoffe, dass andere Arten von Glück möglich sind. Ich selbst bin beispielsweise glücklich, wenn ich schreibe. Aber ich sehe natürlich viele Frauen, die nicht glücklich sein können, weil sie nicht funktionieren. Die Frauen in meiner Familie waren oft nur glücklich, wenn sie geheiratet, ein Kind geboren oder gute Noten nach Hause gebracht haben. Seit ich erwachsen bin, versuche ich meiner Mutter andere Arten des Glücks nahezubringen, gehe mit ihr ins Spa oder suche andere freudvolle Erlebnisse außerhalb des Hauses und Familienkreises.

Wann haben Sie persönlich erkannt, dass Sie nicht nach den vorgeschriebenen Regeln leben wollen?

Das begann mit meiner Diagnose und der damit verbundenen existenziellen Erfahrung. Wenn man wirklich etwas so Schwieriges erlebt, wird einem plötzlich klar, dass das Leben endlich ist. Und ich habe von einem Moment zum anderen verstanden, dass es um meinen Körper und mein Leben geht und ich die einzige Person bin, die meine Geschichte schreiben kann. So habe ich durch meine Erkrankung verstanden, dass ich nicht nach diesen Regeln leben will. Dass ich das Recht habe, ein anderes Leben zu führen. Menschen neigen dazu, einfach so wie alle anderen zu leben, statt darauf zu hören, was sie brauchen oder wollen. Krankheiten und Katastrophen helfen uns zu verstehen, was wir wollen und wer wir wirklich sind.

Frauen sollen sich intellektuell nicht betätigen, das sagt schon der Titel »Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt«. Die Ich-Erzählerin liest schon als Kind gerne. Es ist also früh klar, dass das Mädchen »Probleme machen« wird. Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie diesen Roman schreiben müssen?

Ich habe den Roman geschrieben, als ich in Taiwan war. Ich ging 2022 nach Taipeh, als der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann. Ich unterrichtete an der Nationalen Universität in Taipeh, ein großartiger Ort, und hatte plötzlich viel Zeit, über mich und mein Leben nachzudenken. Da habe ich erkannt, dass ich die Geschichte meiner Krankheit nicht in einem Gedicht erzählen kann. Denn ich bin eigentlich Lyrikerin. Aber es gibt Erfahrungen, die man nicht in Gedichtform bringen kann. Die strenge Form gibt das in meinen Augen nicht her. Also: Ich wollte die Geschichte meiner Familie und meiner Krankheit erzählen und beschloss, einen Roman zu schreiben. Als ich anfing, habe ich erst einmal nur geschrieben, ohne Pause. Ich war wie besessen. Vielleicht weil ich das so viele Jahre festgehalten habe. In einer völlig anderen Welt mit einer völlig anderen Kultur konnte ich das endlich rauslassen. Die Entfernung half mir zu erkennen, dass ich meine Beziehungen zur Kultur, zum Körper und zu meinen Familienmitgliedern schreibend wiederherstellen konnte.

Hatten Sie vor Taiwan nie das Gefühl, über diese Situation schreiben zu müssen?

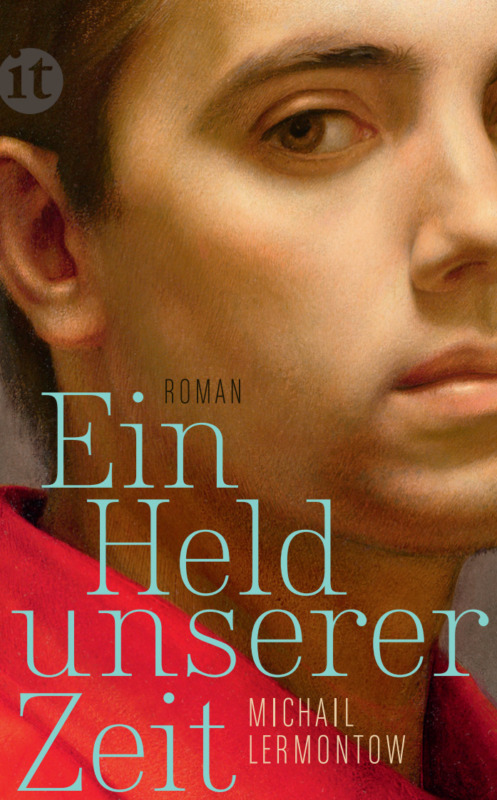

Doch, ich habe das immer gespürt, schon als kleines Mädchen. Ich habe Bücher wirklich sehr geliebt und viel gelesen. Schon als Kind hat mich immer schockiert, dass es in der russischen Literatur keine Mädchen wie mich gab. Einzig in Michail Lermontows »Ein Held unserer Zeit« habe ich eine Figur gefunden, in der ich mich irgendwie wiedergefunden habe: Die schweigsame 16-jährige Bela, die nicht einmal dann ihre Stimme erhebt, als sie von einem Mann aus ihrem Haus entführt wird. Aber ich habe mich schon damals gefragt, warum wir Frauen nicht einbezogen werden und niemand unsere Geschichten erzählt. Ich hatte deshalb schon immer das Bedürfnis, meine Erfahrungen darzustellen.

Und dann wurden Sie krank und fielen aus dem Ideal der attraktiven und gehorsamen Frau heraus. Zugleich wurden Sie in Ihren Körper eingesperrt.

Mit der Krankheit wurde dieses Bedürfnis, zu erzählen, nur größer. Ich versuchte, Beispiele von Menschen zu finden, die mit Dystonie leben oder sich den Herausforderungen neurologischer Krankheiten stellen. Erfolglos natürlich. Auch hier schwiegen die Betroffenen und ich verstand, dass es so bleiben wird, wenn ich nicht selbst anfange, über meine Erfahrungen zu schreiben. Ich dachte, wenn ich es nicht mache, werde ich irgendwann einfach verschwinden.

Der Roman ist nach Körperregionen aufgeteilt. Von den Augenbrauen über die Augen, Haare, Mund, Schulter über den Bauch und die Beine bis zu den Zehen. Wie ist es zu dieser Aufteilung gekommen?

Zunächst hatte ich im Halbschlaf den Gedanken, die Kapitel nach Körperteilen zu sortieren. Das hat natürlich mit meiner Krankheit zu tun. Ich erzähle meine Geschichte entlang der Krankheitssymptome, vom ersten Symptom bis zum letzten. Ich bewege mich also von einem Körperteil zum nächsten, um zu verstehen, was mit mir los ist. Und nicht zuletzt spielt meine Erfahrung mit Rassismus und Diskriminierung eine zentrale Rolle. Als aserbaidschanisches Mädchen, das in Russland geboren und aufgewachsen ist, habe ich versucht, mir die Frage zu beantworten, wer ich eigentlich bin. In Russland wurde mir immer gesagt, ich sei aus Aserbaidschan und soll dahin zurückgehen. In Aserbaidschan wiederum habe ich immer wieder zu hören bekommen, ich sei aus Russland und hätte in Aserbaidschan nichts verloren. Ich wollte wissen, wo ich mit meinem Körper hingehöre.

Was hat Ihnen bei dieser Suche nach Antworten geholfen?

Ich habe irgendwann postkoloniale Studien gelesen, Edward Said, Frantz Fanon und Gayatri Spivak. Dann entdeckte ich den Dekolonialismus von Aníbal Quijano und Madina Tlostanova. Diese Ansätze haben mir die Augen geöffnet. Dadurch habe ich endlich begriffen, dass ich eine Grenzgängerin bin, eine Person, die zwischen zwei Ländern lebt. Diese Erfahrung prägt mich bis zur Sprache. Ich schreibe zwar auf Russisch, aber es ist mein ganz eigenes Russisch. Die Forschung greift immer wieder die Existenz des Subjekts auf. Wenn man in einem postkolonialen Umfeld gewzwungen wird, ein anderer zu sein, steht das Recht der eigenen Existenz selbst in Frage. Um meine Existenz zu behaupten, hatte ich nur die Möglichkeit, meine Geschichte durch meinen Körper zu erzählen. Ich verteidige schreibend meine eigene Existenz.

Sie sagten, die Reihenfolge der Körperteile ergab sich durch die Symptome. Die Krankheit hat sie also vom Kopf zu den Füßen erfasst?

Ich habe mit den Augenbrauen angefangen, weil sie der erste Teil meines Körpers waren, durch den ich erkennen konnte, dass mit mir etwas nicht stimmt. Mit den Augenbrauen fing alles an. An ihnen erkannte auch mein Arzt, dass ich ein neurologisches Problem habe. Deshalb beginnt der Roman auch mit diesem Körperdetail. Die Augenbrauen trugen aber nicht nur zu meiner Diagnose bei, sondern faszinierten mich schon als Kind. Die Augenbrauen waren das erste, was sich bei verheirateten und unverheirateten Frauen wirklich unterschied. Denn erst, wenn man verheiratet ist, kann man sie verändern und sich schminken. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass unsere Körper die Politik, die Kultur und die Traditionen widerspiegeln.

Ihr Alter Ego hat eine Muskelkrankheit, die man erst lange falsch diagnostiziert. Ihre Muskeln funktionieren nicht mehr, verkrümmen und verzerren den Körper. Sie verliert ihre Sprache und findet so zum Schreiben. Wurde das Schreiben deshalb legitimiert? Damit Sie sich in Ihrem Umfeld mitteilen können?

Gewissermaßen schon. Ich habe die Fähigkeit zu sprechen zwar nie völlig verloren, aber ich hatte eine Artikulationsstörung. Wenn ich sprach, war es für die Leute wirklich schwierig, mich zu verstehen. Irgendwann begann ich zu schreiben statt zu reden. Bald habe ich mehr geschrieben als gesprochen, weil das einfacher und die einzige Möglichkeit war, mich nicht der Abscheu anderer Leute auszusetzen.

Was meinen Sie mit der Abscheu anderer Leute?

Wenn andere Kranke sehen, dann sehen sie, dass mit diesen Menschen etwas nicht stimmt. Und manche können nicht verbergen, wie sie das ekelt. Ich habe dann gemerkt, wie sie sich von mir distanziert haben. Da greift dieser Irrglaube, dass man Krankem oder Schlechtem nicht zu nah kommen sollte, um sich nicht zu infizieren. Das zu spüren ist wirklich schrecklich. Schreiben statt sprechen bot mir die einzige Möglichkeit, mich verständlich auszudrücken, ohne Angst zu haben, von anderen verteufelt zu werden.

Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur schrecklich, sondern auch sehr verletzend ist.

Ja, das war körperlich und seelisch sehr schmerzhaft.

Je kranker Ihre Ich-Erzählerin wird und je mehr sich ihr Körper verändert, desto mehr befreit sie sich. Es wirkt, als müsste der Körper erst verkümmern, um zur Unabhängigkeit und Emanzipation zu finden.

In den postkolonialen Studien findet man Hinweise darauf, dass man seinen Bezug zum Körper erst einmal richtig verlieren muss, um die Beziehung neu aufzubauen. Das habe ich auch so erlebt. Je mehr ich die Kontrolle über meinen Körper verlor, desto mehr habe ich mich selbst infrage gestellt und darüber nachgedacht, wer dieses Ich ist, das ich behaupte zu sein. Und das hat mir geholfen zu verstehen, wer ich bin und wer ich sein will. Im echten Leben fühlt sich das manchmal immer noch seltsam an. Da stelle ich dann plötzlich fest, dass ich mal als selbstbewusste Schriftstellerin und dann wieder als verletzliche Immigrantin unterwegs bin. Wenn ich Kontakt mit dem Jobcenter oder den Behörden habe, dann werde ich dort nicht als Mensch, sondern als Migrantin aus einem anderen Land gesehen. Festzustellen, immer noch zwischen den Welten zu existieren, ist immer wieder schmerzhaft. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Raum in dieser Welt haben werde, ob das überhaupt möglich ist.

In diesem Buch geht es sehr viel um Schmerzen. Einerseits ist da die schmerzhafte Existenz der Frauen im Patriarchat, andererseits die physischen Schmerzen, die die Erzählerin durch ihre Krankheit erfährt. Welcher Schmerz wiegt schwerer?

Zunächst einmal ist es traurig, dass wir in einer Welt leben, in der wir um Schmerz konkurrieren. Die schlimmste Begleiterscheinung von körperlichen Schmerzen ist die Einsamkeit. Erst wenn man Schmerzen hat, merkt man, wie allein man damit ist. Dass man den Schmerz nicht abgeben oder teilen kann. Aber der psychologische Schmerz auf der kulturellen Ebene ist noch schlimmer, denn da geht es nicht nur um Einsamkeit, sondern um eine allgemeine Verlorenheit in der Welt. In diesem Fall ist der psychologische Schmerz mutmaßlich eine größere Herausforderung als der physische.

»Ich konnte meinen Blick nicht senken und meinen Mund nicht halten«, heißt es an einer Stelle in Ihrem Roman. Dieser mutige Trotz hat nicht nur zu dem Buch geführt, sondern auch einige Probleme hervorgerufen, in deren Folge Sie aus Russland geflohen sind. Haben Sie jetzt beispielsweise Kontakt zu Ihrer Familie?

Ja, wir stehen in Kontakt und haben ein gutes Verhältnis zueinander – vielleicht auch wegen der Entfernung zwischen uns. Denn je weiter man voneinander entfernt ist, desto näher kann man sich wieder kommen. Das klingt seltsam, aber funktioniert so. Aber Sie wollen vermutlich darüber sprechen, warum ich Russland verlassen habe.

Können Sie darüber sprechen?

Ich bin nicht freiwillig nach Deutschland gekommen. Ich musste aus meinem Land fliehen, weil ich angegriffen und politisch verfolgt wurde. Kriegsbefürworter, Nationalisten und Putinisten haben mir damit gedroht, mich zu finden und umzubringen. Ich konnte am Ende nicht einmal mehr mein Haus verlassen. Am 16. Januar 2024 entdeckte ich um 2 Uhr morgens, dass ich von einer seltsamen slawischen Organisation öffentlich denunziert wurde. In dem Schreiben stand, dass ich gegen den Angriffskrieg in der Ukraine bin und zur LGBTIQ-Gemeinschaft in Russland gehöre, was alles stimmt, aber strafbar ist. Das Schreiben schickte ich an meine Freundin, die mit Anwälten und Menschenrechtsaktivisten zusammenarbeitet. Sie legte mir nahe, das Land sofort zu verlassen. Aufgrund der Informationen in dem Schreiben war es sehr wahrscheinlich, dass ich im Gefängnis landen würde. Also verließ ich mitten in der Nacht mit einer Tasche voller Sachen mein Zuhause, nicht ahnend, dass es nicht mehr wiedersehen würde.

Wie ging es dann weiter?

Ich floh nach Istanbul, wo ich zwei Monate verbrachte. Es war eine fürchterliche Zeit, ich war traumatisiert, fühlte mich verfolgt und hatte Angst, einfach alles zu verlieren: meinen Job, mein Zuhause, meine Freunde. Ich träumte jede Nacht davon, wie ich fluchtartig mein Haus verlassen habe. Von Istanbul ging ich nach Aserbaidschan. Nach drei Monaten musste ich aber auch das Land meiner Eltern verlassen, weil ich auch dort nicht sicher war. Aserbaidschan und Russland haben ein Auslieferungsabkommen, ich musste jederzeit damit rechnen, festgenommen und nach Russland abgeschoben zu werden. Bekannte schlugen mir vor, in Deutschland ein Visum zu beantragen. Und da bin ich nun.

Sie leben jetzt in Hamburg.

Ja, Gott sei Dank bekam ich einen Aufenthaltstitel. Dass es Hamburg wurde, ist Zufall, ich hatte keine Wahl. Die ersten zehn Monate habe ich in Containerunterkünften für Flüchtlinge gelebt. Das war extrem schwierig, weil man plötzlich mit Leuten zusammenlebt, die man sich nicht ausgesucht hat. Ich war sicher, ja, aber es gab ständig Menge Streit über lapidare Dinge wie Sauberkeit, Kochen oder Privatsphäre. Nach zehn Monaten haben wir eine kleine Wohnung in Hamburg gefunden, in der meine Partnerin und versuchen, zur Ruhe zu kommen. Wir lernen Deutsch und versuchen unser Leben Schritt für Schritt zurückzuerobern.

Wie geht es Ihnen heute, wenn Sie daran zurückdenken?

Es fühlt sich immer noch schrecklich an. Ich habe das Gefühl, dass ich aus Russland vertrieben worden bin. Als queerer Mensch, der nicht dem russischen Ideal entspricht und gegen den Krieg ist, bot ich einfach die perfekte Vorlage, mich zu hassen.

Genug Stoff für eine weitere Geschichte, schließlich ist auch dieser Hass mit Ihrer Existenz, Ihrem Körper und Ihrer Identität verbunden.

Tatsächlich habe ich schon einen neuen Roman fertiggestellt, er liegt bislang nur in einer russischen Fassung vor. Er handelt von all diesen Erfahrungen, von der inneren Heimatlosigkeit und Verlorenheit in der Welt, die auch mit meinem Körper verbunden ist.

In Ihrem aktuellen Roman sind nicht alle Männer gleich. Ein Lichtblick ist Ihr Großvater, der Ihnen die Sprache nahebrachte und viel mit Ihnen spielte. Es gibt also auch im Patriarchat Ausnahmen. Die Regel ist aber die Erniedrigung. Was führt genau zu diesem abschätzigen Umgang mit Frauen?

Das ist eine gute Frage. Natürlich sind nicht alle Männer schlecht, so weit möchte ich auch gar nicht gehen. Mein Großvater ist ein gutes Beispiel, er war einfach großartig. Ich bin wirklich froh, ihn in meinem Leben zu haben, denn er hat mir all die wichtigen Dinge beigebracht, die man über die Liebe, die Worte und das Leben wissen sollte. Und darüber, was es heißt, sanft und zärtlich zu sein. Das Problem ist nicht die Tradition, mein Großvater ist ein sehr traditionsbewusster Mensch, sondern das Patriarchat, diese toxische Männlichkeit. Wenn man seinen Kindern, vor allem den Jungs, sagt, dass sie stark und hart sein sollen, dass weinen schwach ist und so weiter, dann führt das zu Gewalt. Wenn Jungs nicht lernen und erfahren können, dass sie weich und sanft, schwach und zärtlich sein dürfen, dann werden sie zu harten, kalten und unnahbaren Männern. In Aserbaidschan dominiert wie in Russland das kulturelle Patriarchat. Das ist in meinen Augen das Hauptproblem. Menschen haben in diesen Gesellschaften nicht das Recht, stark und sanft zugleich zu sein. So gibt es nur extreme Positionen, und die extremste ist die der Gewalt.

Welche Hoffnung haben Sie für die Zukunft der Frauen und Männer in Aserbaidschan und anderen Regionen dieser Welt?

Ich hoffe, dass die Menschen sich mehr lieben und verstehen werden, dass die Kunst der Liebe die Kunst des Tötens schlägt. Wir können beobachten, wie die Gesellschaften in gute und schlechte Menschen oder gute und schlechte Migranten auseinanderfallen. Die schönste Gabe des Menschen ist doch aber die Komplizenschaft, die Liebe. Und ich hoffe, dass wir alle, Frauen und Männer aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Hintergründen, eines Tages in der Lage sein werden, uns gegenseitig zu umarmen und uns in unserer Komplizenschaft zu verstehen. Damit das Gegeneinander ein Ende findet.

Wie schmerzhaft ist es für Sie, über Ihr Buch und all die damit verbundenen Traumata zu sprechen? Wie gehen Sie mit all diesen Emotionen um, die immer wieder hochkommen?

Es ist ein Privileg, über dieses Buch sprechen zu dürfen. Es macht mich glücklich, dass sich viele Menschen für meine Geschichte interessieren. Als ich mein Buch schrieb, habe ich das so nicht erwartet. Aber ja, es ist natürlich auch schmerzhaft, darüber zu sprechen, weil viele traumatische Erfahrungen wieder hochkommen. Und zugleich ist es befreiend. Worte können immer noch etwas verändern, und das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn ich auf die Welt und die politischen Verhältnisse blicke, fühle ich mich schnell machtlos und habe den Eindruck, dass meine Worte nichts bedeuten. Aber wenn ich sehe, dass die Menschen immer noch bereit sind, zuzuhören, gibt mir das Hoffnung. Und die Zuversicht, dass Worte immer noch ein Ort des Dialogs und Bücher immer noch ein Ort der Liebe und des Akzeptierens sein können.

Jegana Dschabbarowa, vielen Dank für dieses Gespräch.

Das Gespräch ist in Zusammenarbeit mit Zita Bereuter von fm4 entstanden.