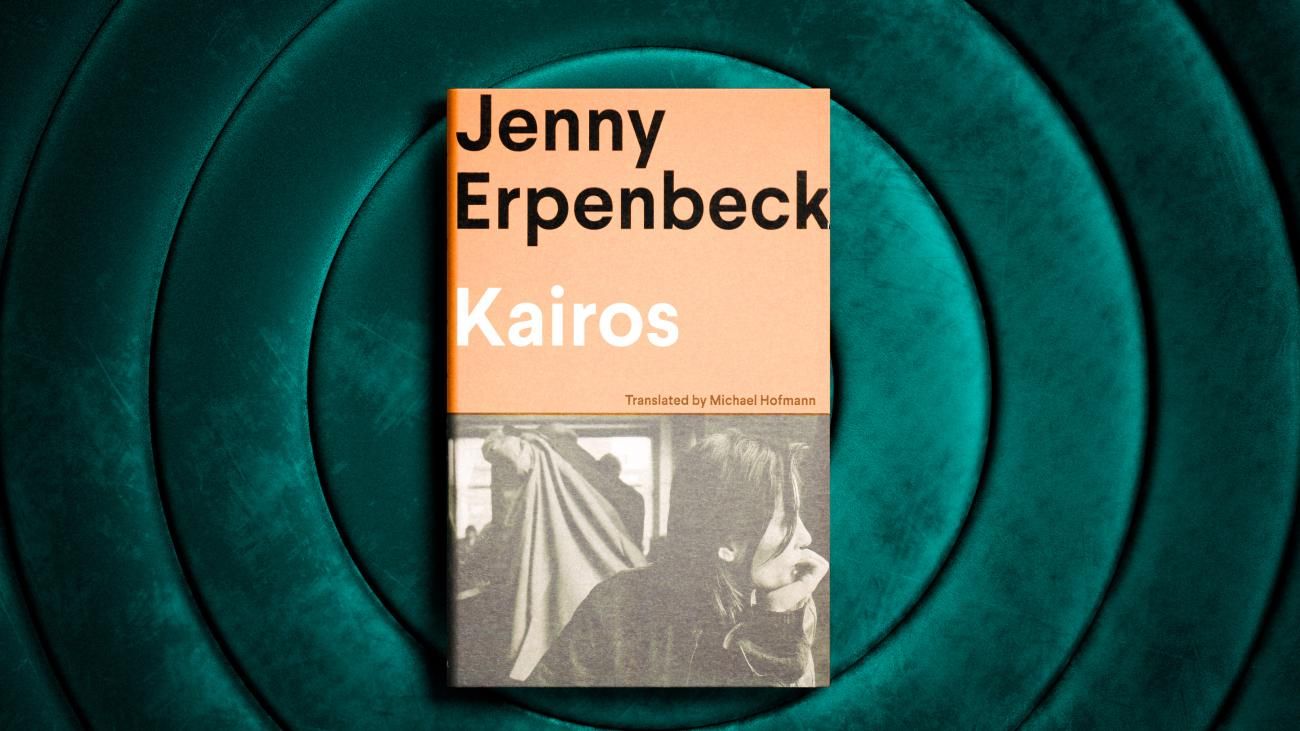

Jenny Erpenbeck für International Booker Prize nominiert

Jenny Erpenbeck hat es mit ihrem englischen Übersetzer Michael Hofmann auf die Shortlist für den International Booker Prize geschafft. Die Berlinerin ist in der englischsprachigen Welt äußerst erfolgreich, manche sehen in ihr bereits eine kommende Nobelpreisträgerin. Mit dem renommierten Preis wird der beste Roman aus dem nicht englischsprachigen Ausland ausgezeichnet.