Acht Jahre lang hat der französische Zeichner Riad Sattouf für die Satirezeitschrift Charlie Hebdo das »geheime Leben der Jugend« erkundet, nun erobert er mit augenzwinkernder Religionssatire gleichermaßen Kinosäle und Buchhandlungen. Deutschlands einflussreichster Comickritiker Andreas Platthaus hat Sattoufs autobiografischen Comic »Der Araber von morgen« ins Deutsche übertragen, der Neunten Kunst aber dennoch einen Bärendienst erwiesen.

Nur wenige Minuten nachdem am 7. Januar 2015 zwei fundamentalistische Islamisten die Redaktion von Charlie Hebdo stürmen und in einem skrupellosen Blutbad die Führungsriege des Satiremagazins erschießen, wurde auf Twitter bereits panisch gerätselt, wer alles unter den Opfern ist. Neben den ermordeten Zeichnern Charb, Cabu, Wolinski und Tignous wurde auch darüber spekuliert, ob auch der Niederländer Willem oder der Franzose Riad Sattouf ermordet wurde. Der hatte aber bereits im Oktober die Redaktion verlassen, um sich ganz aufs Comiczeichnen zu konzentrieren. Dass er nun die ausgerechnet mit Werken, in denen der Islam augenzwinkernd aufs Korn genommen wird, sowohl Kinos als auch Comicbuchhandlungen rockt, ist von einer bittersüßen Ironie, die zu dem Zeichner und der Satirezeitschrift passt: beide begegnen dem Fundamentalismus mit Humor.

Beginnen wir mit dem Filmischen: Vor einigen Wochen lief Sattoufs satirische Komödie JACKY im Königreich der Frauen in den deutschen Kinos an. Darin nimmt der Franzose, der wie sein Zeichnerkollege Joann Sfar auch im Kino erfolgreich ist, die von Nordafrika bis Nordkorea bestehenden religiösen und politischen Dogmen aufs Korn. Dabei setzt er – in der Tradition von Monthy Pythons Das Leben des Brian und mit Anspielungen an Sascha Baron Cohens Borat auf die Skurrilität der bewusst Inszenierten Political Non-Correctness. Das ist wohl kalkuliert, denn in einer Welt, in der Diplomatie und Kriegführung alle Farbe aus der politischen Wirklichkeit nehmen und ein schwarz-weißes Panorama der Verzweiflung zeichnen, muss Kunst friedlich, aber ohne Rücksicht auf Empfindlichkeiten Kontrapunkte setzen. Sein Film erzählt die Geschichte des 20-jährigen Jacky (Vincent Lacoste), einem unbescholtenen Bürger der matriarchalischen Volksrepublik Bubunne, der sich unsterblich in die kommende Dikatorin Bubunne XVII. (Charlotte Gainsbourg) verliebt. Als die Königin des tristen Reiches einen Ball ausruft, auf dem sich alle Heiratswilligen Männer präsentieren sollen, auf dass sich Bubunne XVII. ihren »großen Dödel« erwählen möge, wittert er seine Chance und macht sich aus seiner Trabantenstadt auf in die Hauptstadt.

Ein Abenteuer, denn in der Volksrepublik können Männer nicht so einfach irgendetwas beschließen. Sie benötigen die Erlaubnis ihrer Herrin, wie sie überhaupt für alles die Erlaubnis brauchen. Zu den wenigen Dingen, die sie selbst tun können, gehört es, in einem Burka-ähnlichen Kostüm mit Halsbandring den zentralstaatlich regulierten Schleim zu schlotzen oder die heiligen Pferdchen anzubeten. Es ist die Strafe dafür, dass sie einstmals die Harmonie aus Menschen und Pferdchen zerstört haben.

Es gibt in diesem Film keinen Umstand zwischen Casablanca und Pjöngjang, das unangetastet bliebe. Durch den geschickten Gendertransfer verhindert Sattouf zugleich, dass diese Komödie nicht als arrogante Erhebung des Okzidents gegenüber dem Orient lesen lässt. Sie schließt direkt an die Debatten über Gendermainstreaming und den Umgang mit Minderheiten im sogenannten Westen an.

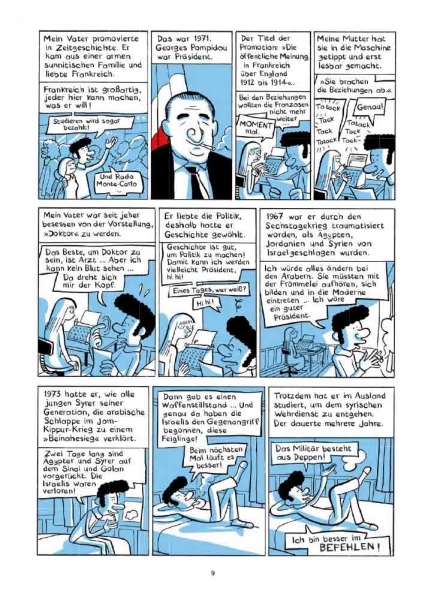

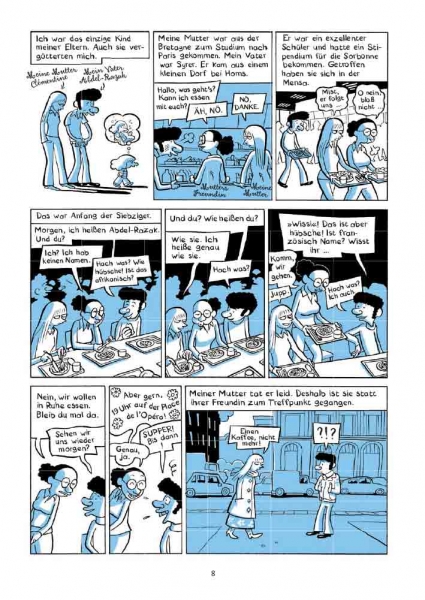

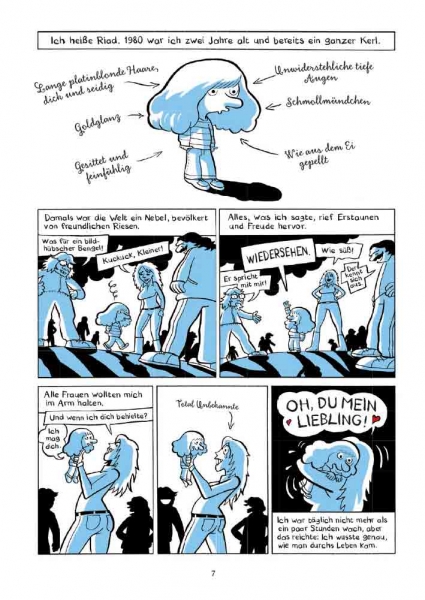

Parallel zum Film ist der erste von drei Teilen seiner gezeichneten Kindheitserinnerungen in deutscher Übersetzung erschienen. Darin erzählt er aus der naiven Perspektive des »aus dem Ei gepellten« Jungen, der er einmal war, wie er mit der von seiner französischen Mutter geerbten blonden Mähne die arabische Welt erobert. Die Familie zog Ende der 1970er und Anfang der 1980er mit dem Vater aus Frankreich nach Libyen und Syrien, weil der promovierte Historiker als »Beur« in Frankreich keine Chance erhielt. So entschloss der glühende Anhänger der panarabischen Ideen, dem aufstrebenden arabischen Nationalismus persönlich und vor Ort auf die Sprünge helfen. Der im Titel des von FAZ-Redakteur und Comic-Herausgebers Andreas Platthaus übersetzten Comics genannte »Araber von morgen« ist der, dem eine bessere Zukunft verheißen ist.

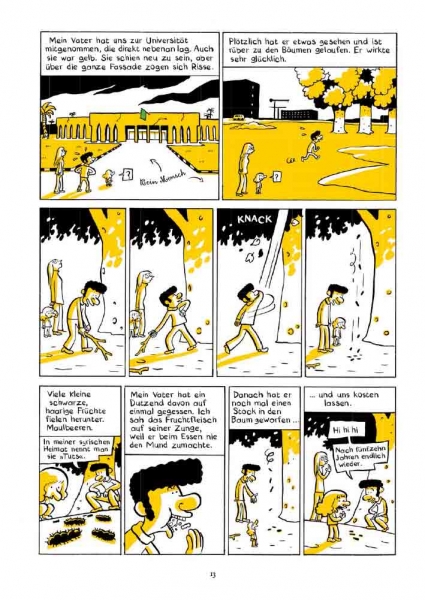

Der erste Band widmet sich ganz den Erinnerungen, die Sattouf an die Jahre 1978 bis 1984 in sich trägt. Eine Kindheit im Nahen Osten lautet der Untertitel, der zugleich den Auftaktband der Trilogie in dem, was noch kommt, einordnet. Entsprechend findet man hier kaum frontal geäußerte Kritik, sondern das, was der staunende Blondschopf um sich herum wahrnahm. Etwa die anfängliche Begeisterung des Vaters, mit einem Stock eine kleine Zwischenmahlzeit aus dem Maulbeerbaum zu holen, die in Enttäuschung ob des reduzierten Speiseplans, die die libysche Planwirtschaft nach sich zog. Derlei Enttäuschungen des Vaters reihen sich in diesem Werk aneinander, über die fatale Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Desillusionierung der Massen und die intellektuelle Bequemlichkeit der Menschen, denen er begegnet. Der kleine Riad wohnt dem ganzen immer nur staunend bei und nimmt kindlich pragmatisch jeden noch so kleinen Vorteil entgegen.

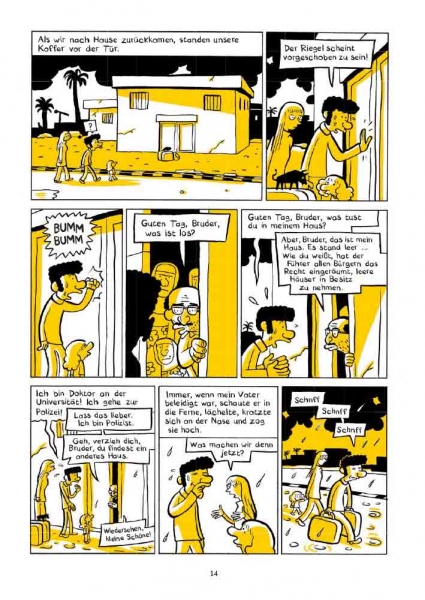

Nach einem kurzen Intermezzo in Frankreich zog die Familie in die Heimat des Vaters. In Syrien ist der kleine Riad bereits etwas größer und wird beginnen, seine eigenen Wege zu gehen. Hier tritt neben die kindliche Naivität die Entwicklung eines kindlichen Bewusstseins, in das patriarchalen Strukturen der syrischen Gesellschaft stärker eindringen. Die großen und die kleinen Kämpfe, die die syrische Gesellschaft prägten, rücken nah an den kindlichen Erzähler heran. Hier lernt er, was Gewalt mit Menschen anstellen und aus ihnen machen kann. Es sind meist harmlose, aber immer eindringliche Erfahrungen, die der mit der alltäglichen Aggressivität und Gewalt macht. Sie werden ihn ein Leben lang prägen.

Sattoufs Werke haben eine bemerkenswerte Eigenschaft: sie verweigern sich den Klischees, indem sie sich ihrer bedienen. Und er kennt sie alle, die Vorurteile der Franzosen gegenüber den arabischen Einwanderern, die Vorurteile der arabischen Einwanderer gegenüber den Franzosen, den neidischen Blick von unten nach oben und den selbstgefälligen in der Gegenrichtung. Er kennt die Erwartungen der »eigenen« Community ebenfalls wie die »der anderen«. Und auf alle pfeift er. Er entzieht sich seiner angeblichen Verantwortung gegenüber dem Kollektiv, das sich gerade auf ihn bezieht. Das gibt ihm die Freiheit, einfach all die Absurditäten aufs Korn zu nehmen, die uns in der Moderne begegnen.

Die Wirklichkeit, die im Auftaktband seiner biografischen Trilogie beschrieben wird, verleitet die Leser zu Wehmut und Skepsis. Beschrieben werden hier die Jahre vor der islamischen Radikalisierung, liberale und konservative Ansichten existieren gleichberechtigt nebeneinander. Sattoufs kindliches Alter Ego erzählt – wie schon in Meine Beschneidung – würdevoll heiter und authentisch von den Widersprüchen und Paradoxien, die dabei entstehen.

Für den respektvoll-witzigen Grundton und die federleichte, aber überaus umsichtig eingesetzte Grafik mit kluger Farbcodierung wurde Der Araber von morgen bei Europas wichtigstem Comicfestival in Angoulême mit dem Preis für das Beste Album 2014 ausgezeichnet. In den französischen Buchhandlungen war der Comic da schon längst zum Kassenschlager aufgestiegen.

Auf der vorangegangenen Seite kommen Sie die Kritik zu Riad Sattoufs Kinofilm JACKY im Königreich der Frauen, auf der nächsten Seite zur Kritik am Umgang mit Riad Sattoufs Der Araber von morgen.

[…] wir mit der Zukunftsmusik. Wenn der zweite Teil von Riad Sattoufs Kindheitserinnerungen Der Araber von Morgen, der die Jahre 1984 und 1985 in den Blick nimmt, im Frühjahr in der Übersetzung von Andreas […]

[…] jeweils an Franzosen vergeben. 2015 gewann Riad Sattouf für den begeisternden Auftakt von Der Araber von morgen, 2014 ging der Preis an Alfred für sein formidables Album Come Prima und 2013 wurden der […]

[…] erscheint mit »Daidalos« (Reprodukt) ein neuer surrealer Alptraum. Erfolgsautor Riad Sattouf (»Der Araber von morgen«) schreibt »Esthers Tagebücher« (Reprodukt) fort, seine junge Heldin wird im neuen Band […]

[…] Als Leser begeistern mich Reiseberichte und für mich sind »Esthers Tagebücher« oder »Der Araber von morgen« Reiseberichte aus einem fernen Land, aus der Welt der Kindheit, von der wir alle meist falsche und […]

[…] – vielleicht auch, weil sie bislang keine existenziellen Formen angenommen haben (Hier mehr zu Band 1, Band 2 und Band […]

[…] Eine Kindheit im Nahen Osten […]

[…] Eine Kindheit im Nahen Osten […]