Wenige Adjektive sind so überstrapaziert wie das titelgebende, wenn es darum geht, eine literarische Übersetzung einzuordnen. Ist das noch Lob oder schon Ausdruck einer Unfähigkeit? Wie steht es um die Übersetzungskritik im Land der übersetzten Dichter und Denker? Anlässlich des Hieronymustags habe ich über die Übersetzungskritik nachgedacht und mit einigen Übersetzenden gesprochen.

Die Schriftstellerin und Übersetzerin Kate Briggs berichtet in ihrem genreübergreifenden Loblied auf die Praxis des literarischen Übersetzens von einem Heureka-Moment in der Pariser Nationalbibliothek. Beim Anblick der Stauden im Bibliothekswald, liest man in Sabine Voß‘ Übersetzung von »This Little Art«, sei ihr bewusst geworden, dass die Pflänzlinge in Wirklichkeit einmal die Kronen von Bäumen waren, die aus einem weit entfernten Wald stammen und nun in neuem Umfeld einen neuen, etwas anderen Wald gründen.

Dieser Wald ist eine treffende Metapher für die literarische Übersetzung, bei der nicht das Gleiche, aber etwas Ähnliches entsteht wie das, worauf sie fußt: ein Text. Der Gedanke, dass der übersetzte Text, den man liest, der eigentliche Ursprungstext ist, ist ein allzu schöner Trugschluss, der bestenfalls auf die Qualität der Übersetzung, schlimmstenfalls auf die Ignoranz der Leser:innen zurückgeführt werden kann.

»Schon bei deutschsprachigen Originalen wird inzwischen fast nur noch der Inhalt wiedergegeben und auf seine gesellschaftspolitische Relevanz reduziert.«

Patricia Klobusiczky

Das Verrückte in der hiesigen Literaturkritik ist, dass ihre Akteur:innen diesen Trugschluss kennen sollten, aber dennoch kaum über die Übersetzung sprechen. Insbesondere die lobenden Besprechungen klingen oft so, als wähnt sich Rezensent:innen – um in Briggs Bild zu bleiben – im originären Wald, während sie durch den etwas anderen Wald wandern. Oder anders gesagt: Sie erkennen den Wald vor lauter Bäumen nicht und reden folglich auch nicht über ihn.

Das ist vermutlich gar nicht so sehr auf den Umstand der Übersetzung als solcher zurückzuführen, sondern auf die zunehmende Bagatellisierung oder Banalisierung einer ernsthaften Auseinandersetzung mit Texten in der deutschen Medienlandschaft. Für Klicks und Zugriffszahlen scheinen Medien ihren Bildungsauftrag zunehmend als Unterhaltungsauftrag misszuverstehen. Die Leser:innen, Zuhörerschaft oder Zuschauenden sollen dabei bloß nicht überfordert werden, seicht ist geil.

»Die klassische Literaturrezension ist zunehmend einer Inhaltsangabe gewichen, die mit einer Erörterung der im Werk verhandelten Zeitgeist-Trends angereichert wird..«

Iris Radisch, Die Zeit

Das spürt man auch im Feuilleton und in der Literaturkritik. Die klassische Literaturrezension, kommentierte Iris Radisch kürzlich bissig in der Zeit, sei »zunehmend einer Inhaltsangabe gewichen, die mit einer Erörterung der im Werk verhandelten Zeitgeist-Trends angereichert wird. Oder mit der Schilderung der Lebensumstände seiner Verfasserin, die man in einer Bar getroffen, beim Drachenfliegen oder beim Shoppen in einem Kaufhaus begleitet hat.« Radisch weiß, worüber sie schreibt. Das Genre der unterhaltenden Besprechung wird in der Zeit immer wieder bedient. Was einer gewissen Ironie nicht entbehrt.

Aber wo die Kritikerin recht hat, hat sie recht. Die Nacherzählung von Handlung hat die kritische Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Gehalt eines Textes an vielen Stellen abgelöst. Die ausbleibende Befassung mit den Aspekten der Übersetzung schreibt damit nicht nur eine unwürdige Tradition der Literaturkritik fort – es ist ja nicht so, als hätte es vor zwanzig, dreißig oder vierzig Jahren eine ernsthafte Übersetzungskritik gegeben –, sondern ist trotz zunehmender Aufmerksamkeit für den Berufsstand eine Art Kollateralschaden der allgemeinen Entwicklung der Literaturkritik. Angelehnt an Moritz Baßlers Kritik des gegenwärtigen Erzählens könnte man sagen, dass der populäre Realismus der Literaturkritik darin besteht, dass eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Ästhetik eines Textes, mit Sprache, Stil und Rhythmus, kaum noch stattfindet; ob aus Zeit-, Platz- oder Bequemlichkeitsgründen sei zunächst einmal dahingestellt.

Bücher, aus denen man etwas über das literarische Übersetzen lernen kann

In einer Welt der medialen Dauerberieselung scheint aus dem Blick geraten zu sein, ob und warum ein Text zu seinem Inhalt passt oder eben nicht passt. Stattdessen konzentriert sich die Literaturkritik darauf, ob ein Text der Zeit und ihrer Umstände zum Publikationszeitpunkt gerecht wird oder inwiefern Autor:innen eine Erzählung mit echtem Leben untersetzen können.

»Die allgemeine Literaturkritik entfernt sich immer mehr von Fragen des Stils, absichtlich oder aus Unvermögen – und da der Stil das einzige ist, das von den Übersetzenden stammt, bleibt ihr Beitrag rezensentisch unerfasst«

Hinrich Schmidt-Henkel

Diese Verlagerung der literaturkritischen Aufmerksamkeit vom Text auf nicht-literarische Nebenschauplätze führt in der Konsequenz auch dazu, dass die Urheber der übersetzten Texte und ihr Tun aus dem Blick geraten. Oder um es mit den Worten der Übersetzerin Patricia Klobusiczky zu sagen: »Schon bei deutschsprachigen Originalen wird inzwischen fast nur noch der Inhalt wiedergegeben und auf seine gesellschaftspolitische Relevanz reduziert. Und wenn die Form, die Sprache, die Ästhetik eines Textes so wenig Beachtung findet, dann spielt Übersetzungskritik erst recht keine Rolle.«

Insgesamt sei die Wahrnehmung der Übersetzenden besser geworden, das konstatieren sowohl der diesjährige Träger des Preises der Leipziger Buchmesse Thomas Weiler als auch renommierte Übersetzer wie Ulrich Blumenbach oder Hinrich Schmidt-Henkel. Aber auch hier geht es oftmals eher um die Bedingungen ihres Tuns, weniger um das Tun selbst. »Die allgemeine Literaturkritik entfernt sich immer mehr von Fragen des Stils, absichtlich oder aus Unvermögen – und da der Stil das einzige ist, das von den Übersetzenden stammt, bleibt ihr Beitrag rezensentisch unerfasst«, gibt der Übersetzer von Nobelpreisträger Jon Fosse Hinrich Schmidt-Henkel zu Bedenken. Es gäbe eine Kritik übersetzter Bücher, »bei der oft genug die Tatsache des Übersetztseins unter den Tisch fällt.«

»Um der Übersetzungskritik zu einer relevanten Größe, Wahrnehmung und Kompetenz zu verhelfen, bräuchte es zuerst ein viel stärkeres und breiteres Bewusstsein für das Übersetzen«

Verena von Koskull

Seine Kollegin Verena von Koskull, die u.a. das Werk von Antonio Scurati ins Deutsche bringt, sieht das ähnlich. Die Bezeichnung Übersetzungskritik erscheine aller Entwicklung zum Trotz noch immer etliche Nummern zu groß. »Um der Übersetzungskritik zu einer relevanten Größe, Wahrnehmung und Kompetenz zu verhelfen, bräuchte es zuerst ein viel stärkeres und breiteres Bewusstsein für das Übersetzen«, sagt von Koskull mit Blick auf die Literaturkritik. Das sei beim Sachbuch noch extremer als in der gehobenen Belletristik, weiß Franka Reinhart aus eigener Erfahrung zu berichten. Hier hätten Rezensent:innen »noch viel weniger Bewusstsein dafür, welchen Aufwand wir hier mitunter betreiben, um alle Quellen, Fakten, Fachtermini etc. sauber zu recherchieren«, gibt die Übersetzerin von Sanna Marin oder Rea Garvey zu Protokoll.

Ursächlich für dieses fehlende Bewusstsein könnte die Ausbildung des journalistischen Nachwuchses sein. Ulrich Blumenbach, Übersetzer u.a. von David Foster Wallace und Joshua Cohen, beklagt, dass Übersetzende dem Nachwuchs immer wieder eintrichtern müssten, »dass Übersetzerïnnen Vermittlerïnnen zwischen zwei Welten sind und dass jedes übersetzte Werk zwei Urheberïnnen hat.« Ob ältere Journalist:innen den Jüngeren hier besser zur Seite stehen könnten, ist fraglich.

»Gibt es objektive Anteile, ist letztlich alles subjektiv und Geschmackssache? Darauf kann keine Einzel-Übersetzungskritik eingehen, die nicht beantworteten Fragen hängen in der impliziten Schwebe.«

Frank Heibert

Frank Heibert, der gerade ein Buch über das literarische Übersetzen schreibt, nimmt überwiegend Unsicherheit im Umgang mit der Übersetzung wahr. Die Frage nach den Kriterien sei unsortiert und ungeklärt, sagt der Übersetzer von Don DeLillo, Richard Ford oder Raymond Queneau. »Gibt es objektive Anteile, ist letztlich alles subjektiv und Geschmackssache? Darauf kann keine Einzel-Übersetzungskritik eingehen, die nicht beantworteten Fragen hängen in der impliziten Schwebe.«

Literaturkritiker:innen griffen daher oft auf summa-summarum-Adjektive zurück, die oft nur bewerten, nicht beschreiben, erklärt Heibert. Das arme Wörtchen »kongenial« sei »pauschal, wohlfeil und letztlich nicht so wertvoll, wie es sein müsste. Ungefähr so wie »Herzliches Beileid« nach einem Todesfall – es drückt ebensoviel Ratlosigkeit aus und ist durch inflationären Gebrauch abgenutzt.« Tatsächlich begegnet mir im Austausch mit den Übersetzenden kein Wort so oft wie dieses, nichts nervt Übersetzende mehr als der Rückgriff auf »kongenial«. Es zeuge von »Denkfaulheit und Einfallslosigkeit«, ärgert sich Patricia Klobusiczky, die Autor:innen wie Anne Serre, Marie Darrieussecq oder William Boyd ins Deutsche bringt. Der Rückgriff darauf ist schlichtweg kongenial daneben.

»Mich nervt das besserwisserische Herauspicken einzelner Wörter, die dem Kritiker oder der Kritikerin falsch vorkommen, statt dass die grundsätzliche Verfahrensweise in den Blick genommen würde, die Anlage einer Übersetzung – im Sinne eines Schauspielers, der eine Rolle anlegt.«

Ulrich Blumenbach

Mindestens genauso stört Ulrich Blumenbach »das besserwisserische Herauspicken einzelner Wörter, die dem Kritiker oder der Kritikerin falsch vorkommen, statt dass die grundsätzliche Verfahrensweise in den Blick genommen würde«. Diese Suche nach dem Haar in der Suppe stößt auch bei Hinrich Schmidt-Henkel übel auf. »Wer sich professionell mit Texten beschäftigt, sollte wissen, dass auch in der besten Suppe noch ein Haar zu finden ist. Was sagt das über die Suppe aus? Nix. Das Unvermögen, etwas Präzises über deren Qualitäten zu formulieren, ersetzt man dann durch Kritikasterei.«

Karen Nölle hat Nobelpreisträgerinnen wie Alice Munro oder Doris Lessing ins Deutsche gebracht. Auch sie stößt sich am belehrenden Ton, wenn denn über die Übersetzung gesprochen wird. »Ich lese noch viel zu oft, dass ein Text meisterlich, feinfühlig oder kongenial übersetzt sei. Das ist mir zu schulmeisterlich beurteilend. Ich wünsche mir, andere Möglichkeiten, über das Übersetzen zu sprechen. Fragend, neugierig, forschend. Auf stilistische Einfälle im übersetzten Text eingehend, sprachliches Maß, Musikalität.«

»Das arme Wörtchen »kongenial« – eigentlich das, was jede Übersetzung anstreben sollte, nur was heißt es wirklich und wie ließe es sich belegen? – ist pauschal, wohlfeil und letztlich nicht so wertvoll, wie es sein müsste. Ungefähr so wie »Herzliches Beileid« nach einem Todesfall.«

Frank Heibert

Thomas Weiler, der für seine Übersetzung von Alhierd Bacharevics Roman »Europas Hunde« den Paul-Celan-Preis erhalten hat, versucht sich nicht mehr über Floskeln wie »gut lesbar« zu ärgern. Ungehalten werde er dann, wenn eine Kritik nur aus der flüchtigen Lektüre von Klappentext und anderen Kritiken gestrickt wurde. Seine Kollegin Eva Bonné, Übersetzerin von Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, ärgert sich, wenn »die Abneigung gegen den Ausgangstext dem Übersetzer zum Verhängnis wird«.

Im Austausch mit den genannten Übersetzer:innen wollte ich aber auch wissen, wie es besser werden könnte, was eine die Übersetzung ernsthaft berücksichtigende Literaturkritik leisten müsste. Dass hier unisono immer auch die bloße Nennung der Übersetzerin oder des Übersetzers benannt wurde, ist beschämend. Als Literaturkritiker:in muss man sich beklemmt fragen, wie es eigentlich so weit kommen konnte, dass allein die konsequente Nennung der Urheber:innen eine Verbesserung darstellen würde.

»Ich lese noch viel zu oft, dass ein Text meisterlich, feinfühlig oder kongenial übersetzt sei. Das ist mir zu schulmeisterlich beurteilend.«

Karen Nölle

Wer meint, das sei übertrieben und kein Problem der so genannten Qualitätsmedien, der irrt sich. Man denke nur an den jüngsten Spiegel-Literaturkanon International mit den einhundert »besten Büchern der Welt« zwischen 1925 und 2025. Vier Literaturredakteure, und keiner kommt auf die Idee, auch nur in einem einzigen Fall die Übersetzer:innen zu nennen. Bis heute nicht.

Ein relativ junges, aber willkürliches Beispiel ist etwa die Besprechung der Erstübersetzung (!) von Maria Judithe de Carvalhos portugiesischem Klassiker »Leere Schränke« in der Zeit, in der zwar fleißig aus dem Text zitiert wird, um Carvalhos Erzählweise – »minimalistisch und von funkelnder Ironie, sie ist spöttisch und scharfsichtig« – zu belegen, aber dieses sprachliche Kunststück an keiner Stelle auf die Übersetzerin Wiebke Stoldt zurückgeführt wird. Das ist sicher keine böse Absicht der Rezensentin, aber handwerklich – entweder von ihr oder der Endredaktion – schlichtweg fahrlässig.

Als Duarte starb, fand sich Dora Rosário »in der plötzlich unübersehbaren Wüste ihres Lebens« wieder. In ihrer alles ergreifenden Trauer gab sie ihre siebenjährige Tochter in die Obhut ihrer unversöhnlichen Schwiegermutter, die ihr Jahre später eröffnet, dass Duarte sie habe verlassen wollen. Enttäuscht legt Rosa ihre Trauer ab und wendet sich dem Leben. Als Ernesto sie darum bittet, sein Ferienhaus einzurichten, scheint das Schicksal eine Wendung zu nehmen. Aber das Leben ist unbarmherzig und kompliziert. Wiebke Stoldt lässt diesen Roman der wichtigsten portugiesischen Autorin des 20. Jahrhunderts in seinen verschiedenen Tonlagen schweben. Die Lektüre ihrer ebenso sinnlichen wie präzisen Übertragung ist literarischer Hochgenuss.

Maria Judithe de Carvalho: Leere Schränke. Aus dem Portugiesischen von Wiebke Stoldt. S. Fischer Verlag 2025. 160 Seiten. 24,- Euro. Hier bestellen.

Denn derlei Ignoranz hat ihren Preis, wie Ulrich Blumenbach deutlich macht. »Wenn unsere Namen in den bibliographischen Angaben von Rezensionen fehlen, ist das um so ärgerlicher, als wir auf den Werbe-Effekt in Besprechungen angewiesen sind, wenn wir die erwähnte strukturelle Unsichtbarkeit je überwinden wollen.« Und das gilt genreübergreifend. Franka Reinhart hat vor allem im Sachbuch die Erfahrung gemacht, dass Kritiker:innen immer wieder loben, wie gut es den Autor:innen gelänge, komplizierte Sachverhalte verständlich zu vermitteln. »Von dort aus ist es doch eigentlich nur ein winziger Schritt, in Richtung Übersetzung weiterzudenken. Zumindest eine Erwähnung könnte man an eben dieser Stelle doch erwarten.«

»Beim Sachbuch haben die Rezensent:innen meines Erachtens nach noch viel weniger Bewusstsein dafür, welche Aufwand wir hier mitunter betreiben, um alle Quellen, Fakten, Fachtermini etc. sauber zu recherchieren.«

Franka Reinhart

Sichtbar gemacht werden müsste neben den Übersetzenden auch ihre schöpferische Kraft, findet Patricia Klobusiczky, »die Art und Weise, wie sie ihr Instrument – die deutsche Sprache – beherrschen, einsetzen, an dessen Grenzen gehen, ihm neue Töne entlocken und mit der Syntax zaubern.« Thomas Weiler »möchte aus einer Kritik erfahren, inwiefern der deutsche Text stilistisch, rhythmisch oder in seiner Bildsprache überzeugt« und Eva Bonné, ob der Ansatz oder Plan der Übersetzung aufgegangen ist. All das erfordert eine Auseinandersetzung mit dem Text und seiner Wirkung, mit sprachlichen Bildern und Wortneuschöpfungen, mit Sound und Rhythmus, Lesbarkeit und Syntax, sprachlichen Registern und Tonalitäten sowie eine Offenheit für das Ungewöhnliche, wo man ihm begegnet.

Kurzum: eine Benennung der schöpferischen Kraft erfordert Stilkritik, die auch im Blick hat, wie sich die Herausforderungen des Originals in der Übersetzung abbilden. Hinrich Schmidt-Henkel merkt an, dass er selbst dann, wenn sich jemand um tatsächliche Übersetzungs- und Stilkritik bemüht, oft eher auf Subjektivität und Geschmacksurteile treffe als auf eine auf kritische Instrumente gestützte Analyse. Bei der ernsthaften Auseinandersetzung mit dem literarischen Übersetzen haben Onlinemedien wie Tell Review oder tralalit den Leitmedien längst den Rang abgelaufen. Für Frank Heibert ist Sieglinde Geisel eine Heldin der Stilkritik, weil sie online den Raum geschaffen hat, der im Feuilleton verloren gegangen ist. Von tralalit, dem Online-Magazin für übersetzte Literatur, schwärmen Übersetzende einhellig. 2023 wurde das Magazin mit der Übersetzerbarke des Verbands der Übersetzenden VdÜ ausgezeichnet.

»Ich möchte aus einer Kritik erfahren, inwiefern der deutsche Text stilistisch, rhythmisch oder in seiner Bildsprache überzeugt. Und gerne auch, an welchen Stellen der Kritiker hängengeblieben ist und weshalb.«

Thomas Weiler

Im Rückblick auf sieben Jahre tralalit schrieb Mit-Initiatorin Julia Rosche kürzlich über den schweren Stand der Übersetzungskritik. In ihrem lesenswerten Text heißt es unter anderem: »Insgesamt scheuen viele Literaturkritiker:innen die Auseinandersetzung mit Übersetzungen – oft mit dem Verweis auf fehlende sprachliche Expertise.« Wenn damit die Kenntnis der jeweiligen Ausgangssprache gemeint sei, sei diese nicht zwingend für eine gute Übersetzungskritik, betont Verena von Koskull. »Ich muss nicht Komponistin, Pianistin oder Operntenor sein, um deren musikalisches Können mit entsprechender Sensibilisierung und Empfänglichkeit zu erkennen und anzuerkennen.«

Eine Rolle spielt dabei sicherlich auch, dass auf der Seite etwas möglich gemacht wird, was auch Verena von Koskull fordert: Bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie haben die das gemacht, wäre es doch interessant und erhellend, sagt sie, gelegentlich auch die Übersetzerin oder den Übersetzer selbst zu Wort kommen lassen. Dem stimmt Thomas Weiler zu. »Ich bin ansprechbar und freue mich sogar, wenn mir vorab kluge Fragen gestellt werden.« In TOLEDO-Arbeitsjournalen oder auf seiner Seite fussnoten.eu hat er immer wieder die Hintergründe zu seiner Arbeit ausgebreitet, »die dürfen gerne als Quelle genutzt werden«, betont er.

»Insgesamt scheuen viele Literaturkritiker:innen die Auseinandersetzung mit Übersetzungen – oft mit dem Verweis auf fehlende sprachliche Expertise.«

Julia Rosche

Ulrich Blumenbach ist von den Befragten nicht der einzige, der sich »mehr und längere Zitate aus Übersetzungen« wünscht, »damit die Leserïnnen einen Eindruck des spezifischen Sounds eines Werks bekommen.« Denn nur so könne man zeigen, inwiefern sie »die Grenzen des in der Literatur Sagbaren erweitern« und »innovative Sprachschöpfungen eigener Art« sind.

Man hört hier schon den Einwand, dass es den Platz nun mal leider nicht gebe. Die Krise der Medien, sinkende Anzeigenverkäufe, ganze Seiten werden gestrichen. Und ja, das ist alles richtig. Und zugleich rauft man sich die Haare über all die grafischen Experimente im Layout, als sei das Feuilleton nicht mehr Inspirations- und Denkraum, sondern nur noch Mittel zum Zweck auf dem Weg zum nächsten Design-Award. Typografischer Weißraum ohne Ende, halbseitige Autor:innen-Porträts und pseudoassoziative Illustrationen mögen Seiten auflockern, aber Raum zum Denken und Atmen geben sie nicht. Stattdessen bewirken sie das Gegenteil: Sie würgen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem behandelten Thema unnötig ab.

»Es wäre doch interessant und erhellend, bei der Kritik eines Textes gelegentlich auch die Übersetzerin oder den Übersetzer selbst zu Wort kommen lassen: Wie haben Sie das gemacht?«

Verena von Koskull

Er wäre also da, der Raum für längere Zitate oder Erläuterungen der Übersetzenden. Das erfordert aber zum einen, dass man die Lesenden ernst nimmt und nicht für dümmer hält, als sie sind. Und zum anderen auch ein Eingeständnis der eigenen Lese- und Verstehensposition. Wo bin ich hängengeblieben? Was hat sich mir nicht erschlossen? Wieso wurde das so und nicht anders übersetzt? All das könnte man fragen, aber das widerspricht dem allwissenden Anspruch, der im deutschen Feuilleton vorherrscht. Die schulmeisterlichen Urteile, die Karen Nölle beklagt, kommen nicht von ungefähr, sondern sind Folge der Annahme, es gebe nur die eine Lesart, und der Hybris, diese Lesart verstanden zu haben. Zu der stehen Kritiker:innen dann aber nicht persönlich, sondern verschanzen sich hinter dem Indefinitpronomen man. Nach dem Motto: Man muss das so lesen, alles andere ist falsch.

Hier wünschte ich mir – und da widerspreche ich womöglich Hinrich Schmidt-Henkel ein wenig – den Mut zur subjektiven Herangehensweise, wie er im anglo-amerikanischen medialen Diskurs gepflegt wird. In Kritiken im Guardian oder der New York Times wird die Autor:innenposition oftmals mit in die kritische Analyse einbezogen. Aus der persönlichen Warte lässt es sich auch besser begründen, warum EINEN etwas überzeugt oder nicht, ohne gleich ein Pauschalurteil zu fällen. Denn parallele Lektüreeindrücke, persönliche Prägungen, situative Einflüsse – all das wirkt auf die Lektüre und ihre Einordnung. Sie einzubeziehen verunmöglicht eine sachliche Auseinandersetzung keineswegs, sie macht sie vielmehr nachvollziehbarer. Und ja, das mag eine Rezension dann in die Nähe eines Essays rücken, aber was soll daran grundsätzlich falsch sein?

»Es würde mich freuen, wenn auf die Arbeit der Übersetzenden nicht nur bei hochliterarischen Titeln eingegangen würde, sondern beispielsweise auch in der Unterhaltungsliteratur.«

Franka Reinhart

Neben dem Raum wird oftmals die fehlende Zeit beklagt, und ja, das kann ich nachvollziehen. Auch ich gerate zuweilen an Grenzen und muss mich immer wieder von vermeintlichen Zwängen freimachen: lesen, was alle lesen – sei es, weil die Redaktion es verlangt, um der eigenen FOMO (Fear of Missing Out) vorzubeugen, mitreden zu können oder weil die Kritiken von Kolleg:innen neugierig gemacht haben. All das ist völlig legitim, ich kenne es nur allzu gut.

Und doch wünsche und verordne ich mir, neugieriger zu sein. Die aufwendig produzierten Verlagsprogramme zur Seite zu legen und dort die Lektüre aufzunehmen, wo man erst beim zweiten Mal genauer hinschaut. Denn – und hier hilft ein Blick zum International Booker Prize – es sind unheimlich viele Perlen bei den kleinen, unabhängigen Verlagen zu entdecken, die bei den hoch gehandelten Preisträger-Romanen oder Bestsellern – die übrigens oftmals in Rekordtempo übersetzt werden müssen, um Erfolge und Trends mitzunehmen – nicht mitbieten können. Nicht nur, aber vor allem bei den Indies warten echte Trouvaillen, herausfordernde Sprachkunstwerke und ästhetische Unikate, die von Autor:innen, Übersetzenden, Verlagen und Leser:innen einiges abverlangen, aber sich oft einschreiben in die eigene Lesebiografie. Werke, die einen langen Atem brauchen, oft nicht wirklich marktkonform, aber unheimlich aufregend sind. Und die auch Übersetzende vom Hocker hauen.

Übersetzungen, die Übersetzende vom Hocker hauen

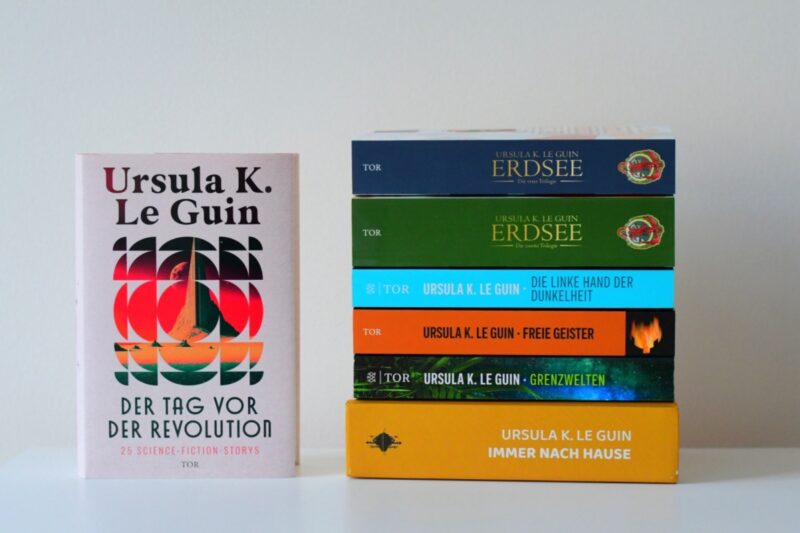

Bücher wie der von Thomas Weiler übersetzte Roman »Europas Hunde« von Alhierd Bacharevic, Ulrich Blumenbachs Übertragung von Joshua Cohens »Witz«, der von Maria Meinel übersetzte Roman »Atlas unserer spektakulären Körper« von Maggie Mortimer, Ursula K. Le Guins weltenverrückende Utopie »Immer nach Hause«, die Matthias Fersterer, Karen Nölle und Helmut W. Pesch ins Deutsche gebracht haben, der von Manfred Gmeiner übersetzte Wahnsinn von Gustavo Faverón Patriaus Roman »Unten leben«, die von Gerhardt Csejka und Ferdinand Leopold ins Deutsche geholte »Orbitor«-Trilogie von Mircea Cârtârescu, Éric Vuillards von Nicola Denis genau übertragene Fußnoten-Romane, die von Christophe Fricker konsequent widerspenstig belassenen Erzählungen von Garielle Luz oder Milena Adams kühne Übersetzung von Alain Damasios dystopischen Großromanen. Einige davon haben auch die Übersetzenden, die hier zu Wort kommen, entweder selbst erstellt oder bei der Lektüre vom Hocker gehauen. Wie Übersetzende die gelungene Arbeit ihrer Kolleg:innen in Worte fassen, kann man in den einzelnen Fragebögen nachlesen. Und sich gern als Beispiel nehmen.

»Zu kurz kommt meist die schöpferische Kraft der Übersetzer:innen, die Art und Weise, wie sie ihr Instrument – die deutsche Sprache – beherrschen, einsetzen, an dessen Grenzen gehen, ihm neue Töne entlocken und mit der Syntax zaubern.«

Patricia Klobusiczky

Notes für eine bessere Übersetzungskritik

- #namethetranslator: Die bloße Nennung der Übersetzenden als Urheber der deutschen Texte ist keine Nettigkeit, sondern gehört zum Handwerk von Kritiker:innen.

- #fuckthefloskel: Um einen »kongenialen«, »meisterlichen« oder »flüssig lesbaren« Text über eine Übersetzung zu schreiben, verzichtet besser auf diese und andere wohlfeilen Floskeln.

- #beawareofthedifference: Idee, Struktur und Verlauf eines übersetzten Werks gehören der:dem Autor:in, Sprache, Ton und Rhythmus tragen die Übersetzenden bei. Also achtet in euren Rezensionen darauf, was und wen ihr lobt oder kritisiert.

- #gointodetail: Geht stattdessen ins Detail, beschäftigt Euch mit Sound, Rhythmus, Syntax, Lesbarkeit und Wortwahl, also mit dem schöpferischen Charakter des deutschen Textes. Wenn der deutsche Text etwas wagt, dann ist das dem Mut der Übersetzenden zu verdanken.

- #goevenmoreintodetail: Statt die Handlung nachzuerzählen, lasst den Text für sich sprechen. Ob kurz oder lang, Auszüge aus der Übersetzung untermauern Eure Argumente.

- #talktotranslators: Übersetzende sind Personen aus Fleisch und Blut, niemand kennt das Original und seine Herausforderungen so gut wie sie. Also sprecht sie an, lest ihre Übersetzungsjournale oder andere Dokumentationen, nirgendwo lernt ihr mehr über das Werk.

- #makethedifference: Findet einen eigenen Weg, über die Übersetzung zu sprechen, der subjektive Blickwinkel muss nicht immer falsch sein. Und egal, wie viel oder wie wenig Platz hier habt, setzt in Eurem Text wenigstens immer Punkt 1 um: #namethetranslator!

Beiträge zum Hieronymustag 2025

- »Menschen galten Le Guin nie als Krone der Evolution«

- Fotograf mit Adrenalin und Anstand

- Spektakuläre Körperlandschaften, tanzende Buchstaben

- Zamonien auf Speed

- Fabel-hafter Roadtrip

- Neue Wege für eine neue Welt

- »Der Zauber überträgt sich auf die Lesenden«

- »Der Mensch kann unendlich grausam sein«

- »Ich verteidige schreibend meine Existenz«

[…] Kongenial daneben oder: Kritik der Übersetzungskritik […]

[…] Kongenial daneben oder: Kritik der Übersetzungskritik […]

[…] Kongenial daneben oder: Kritik der Übersetzungskritik […]