Weihnachten ist Geschenke- und Lesezeit, das Jahresende gibt zudem Anlass, noch einmal zurückzuschauen auf die Lektüren, die Eindruck hinterlassen haben. Unsere Leseempfehlungen zum Jahreswechsel.

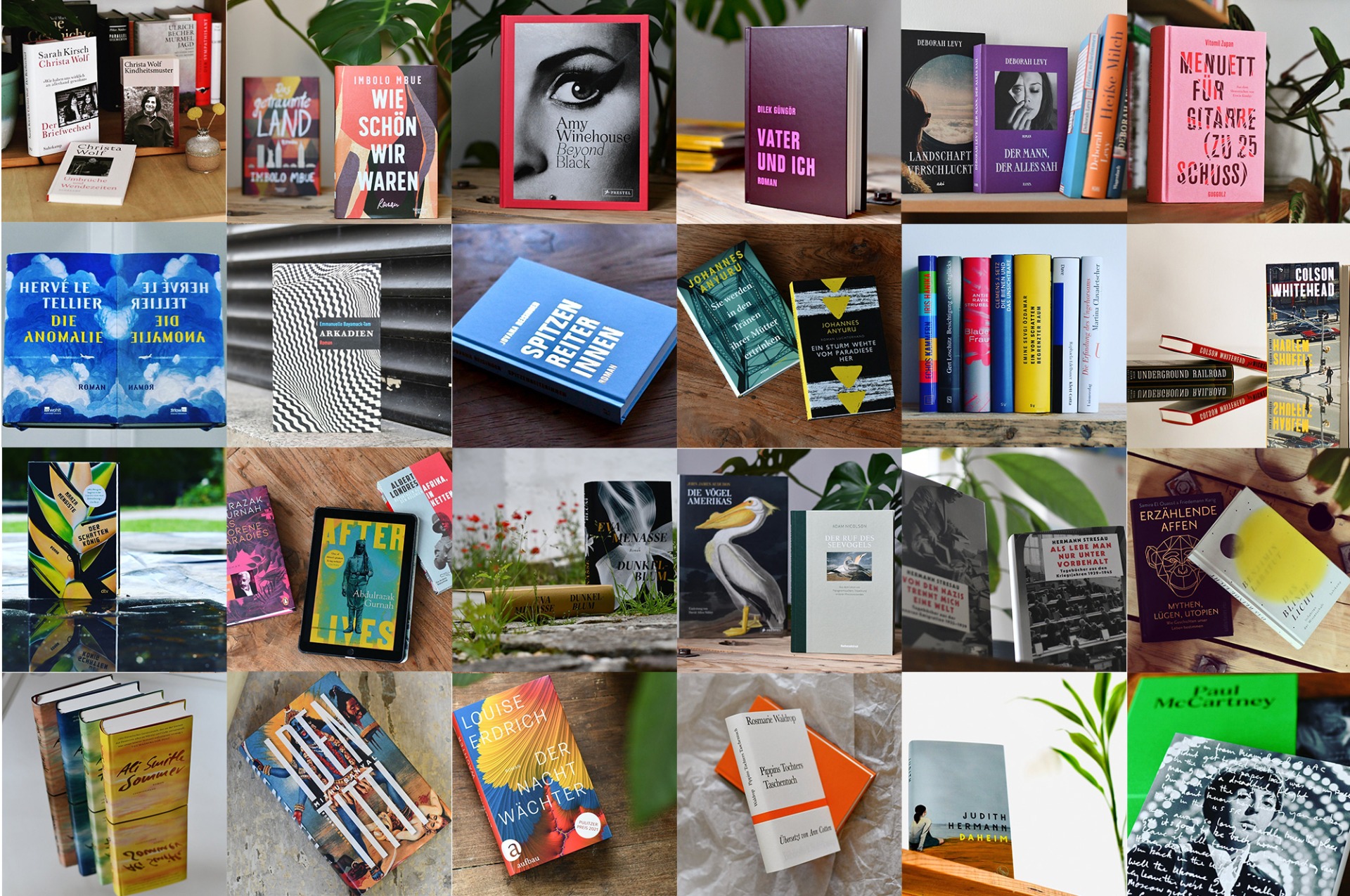

Ich starte den literarischen Adventskalender mit Christa Wolf, die vor zehn Jahren gestorben ist. Dennis Scheck meinte vor einigen Wochen, ihre Literatur sei ungenießbar und Wolfs Biografie zweifelhaft. Nun denn, kann er ja finden. Für mich ist Wolf eine der ganz großen Autorinnen der DDR, die nicht zufällig auch nach der Wende viele Leser:innen fand. Der Briefwechsel mit Sarah Kirsch ist bewegend, die politischen Texte sind zeithistorisch erhellend und ihr Roman »Kindheitsmuster« ohnehin einer der besten deutschsprachigen Romane. Also auch wenn es gerade nichts Neues gibt, geht an euer Bücherregal und lest in Christa Wolfs Werk rein. Und wenn ihr dort nichts findet, dann gibt’s im Suhrkamp Verlag alles von der Grande Dame des Lettres aus Berlin-Pankow.

Der neue Roman von Imbolo Mbue »Wie schön wir waren« handelt von den verschiedenen Phasen des Widerstands einer aussterbenden afrikanischen Gemeinschaft, deren Lebensgrundlagen von dem amerikanischen Ölkonzern Pexton zerstört werden. Über die persönlichen Perspektiven und Schicksale einer Handvoll Figuren macht Mbue diese Erfahrung nachvollziehbar. Thula etwa erlebt als junges Mädchen, wie ihr Vater seinen Einsatz für die Gemeinschaft mit dem Leben bezahlt. Als junge Studentin in den USA wird sie den Aufstand ihres Heimatdorfes anleiten. Im Laufe des Romans kommen auch Thulas Großeltern, Eltern und ihr Onkel zu Wort. Die Kinder und Kindeskinder der Gemeinschaft besingen als Kollektiv ihr verzweifeltes Anrennen gegen den Wirtschaftsriesen. Zwischen den persönlichen Perspektiven ihrer Figuren und der kollektiven Erinnerung der Kinder entsteht ein flirrendes Spannungsverhältnis, in dem Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Moderne, Patriarchat und Emanzipation, Macht und Ohnmacht, Idealismus und Ernüchterung miteinander verbunden werden. Ein großer, vielstimmiger und von Maria Hummitzsch mitreißend übersetzter Roman, der die individuellen Motive und Traumata, das Menschliche hinter der Politik, greifbar macht.

Vor zehn Jahren ist Amy Whinehouse gestorben, kaum zu fassen, dass das schon so lange her ist. Der Bildband versammelt offizielle und private Archivaufnahmen (zum Teil unveröffentlicht), Bilder von Outfits, Texte von Whinehouse und Erinnerungen von Freund:innen und Wegbegleiter:innen wie Bryan Adams , Vivienne Westwood oder Little Simz. Emma Garland vom VICE-Magazin zeichnet noch einmal den einmaligen Karriereweg von Amy Whinehouse nach und die Stylistin der Künstlerin Naomi Parry erzählt von gemeinsamen Erlebnissen hinter den Kulissen. Es sind keine intimen Einblicke, die man hier bekommt, aber doch persönliche und viele, so das Whinehouse hier noch einmal auflebt. »They tried to make me go to rehab – I said no, no, no« sang Whinehouse in einem ihrer bekanntesten Songs. Zurecht, wie Lady Gaga in dem Band begründet. »Sie gab mir viel Hoffnung und sie hätte etwas Besseres verdient gehabt als das, was ihr zuteil wurde. Ich hoffe inständig, dass die Menschen daraus ihre Schlüsse ziehen. Weil nicht sie eine Lektion lernen musste – sondern die Welt.«

»Das Bedürfnis, mit meinem Vater reden zu wollen, aber nicht zu wissen, wie, ist autobiografisch, der erzählerische Rahmen ist fiktiv. Ich dachte darüber nach, was passieren müsste, damit Vater und Tochter ins Gespräch kommen könnten, und mir war schnell klar, dass dafür beide allein sein müssen. Damit sie keine Ausweichmöglichkeiten haben. Ich hab diese Geschichte schon als Drehbuch, als Theaterstück und sogar als Road-Novel geschrieben, in der beide im Auto in die Türkei fahren. Aber ich hatte keine Lust auf diesen Roadtrip. Also habe ich nur das erzählt, was ich wirklich erzählen wollte. Deshalb fahren beide auch nirgendwo hin, sondern sind einfach ein Wochenende lang allein im Haus der Eltern«, sagte mir Dilek Güngör im Gespräch über ihre mitreißende, berührende und nachdenkliche Vater-Tochter-Erzählung, die für den Deutschen Buchpreis nominiert war.

»Brennen deine Lippen, wenn sie richtig geküsst werden? Ich will sie küssen, Baby. Ich will ich will ich will. Ich möchte dich vögeln. Ich möchte dich glücklich machen.« 1993 erschien »Swallowing Geography« von Deborah Levy, in dem sie mit expliziten Mitteln der Frage nachgeht, was Weiblichkeit eigentlich ausmacht. Eine Frage, die sich durch ihr Werk zieht und diese immer wieder öffnet hin zur prinzipielleren Frage nach der Menschlichkeit. Ob in ihren Erzählungen in »Black Vodka«, den für den Booker Prize nominierten Romanen »Heiße Milch« oder »Heimschwimmen« oder zuletzt in der Ergründung eines Lebens in »Der Mann, der alles sah«. Dort heißt es »Ich hatte mein Spiegelbild in seinem Seitenspiegel betrachtet, und mein Spiegelbild war in mich hineingefallen.« Mit der gleichen Selbstverständlichkeit fällt man in ihre klugen, unterhaltsamen und schonungslosen Geschichten, die von Marion Hertle, Reinhild Böhnke, Barbara Schaden und Richard Barth übersetzt worden sind.

»Mein Leben ist voll seltsamer Zufälle – oder bin ich seltsam, weil ich versuche, so viel Zufall in eine Art schicksalhafte Abfolge zu bringen?«, fragt Ich-Erzähler Jakob Bergant-Berk in Vitomil Zupans einst als Kultroman kursierendem Meisterwerk »Menuett für Gitarre (zu 25 Schuss)«. Ein Teil des Romans spielt im Zweiten Weltkrieg, Jakob Bergant-Berk gehört zu den slowenischen Partisanen, die gegen die deutschen und italienischen Truppen Widerstand leisten. Wir lesen von Freundschaft unter extremen Bedingungen, von Philosophie in Kriegszeiten und körperlichen Begehren, aber auch vom Alltag im italienischen KZ. Ein anderer Teil spielt in den Siebzigern, als der Roman entstanden ist, und reflektiert die Begegnung zweier Männer, die sich einst als Feinde gegenüberstanden. Dass sie beide ähnlich auf den Krieg schauen, gehört zur leisen Moral dieser grandiosen, unterhaltsamen und – in der klingenden Übersetzung von Erwin Köster – sprachlich verzaubernden Wiederentdeckung aus dem Guggolz Verlag.

In Hervé Le Telliers »Die Anomalie« landet ein identisch besetztes Flugzeug in New York einmal im März und einmal im Juni 2021. Die Passagiere beider Flieger sind aber jeweils nur einmal in das Flugzeug gestiegen und haben auch nur einen Flug hinter sich gebracht? So gibt es jede Figur zwei Mal, als Wirklichkeit und als Simulation, die unaufhaltsam aufeinander zulaufen. Ein Fehler in der Matrix? Und welche Rolle spielen die schweren Turbulenzen, in die der Flieger geraten ist? Das können weder die Geheimdienste noch Wissenschaftler oder Religionsgelehrte klären. In dieser irrsinnig packenden und brillant konstruierten Geschichte, ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt 2020, spielt Le Tellier auf faszinierende Weise mit der Vorstellungskraft seiner Leser:innen. Übertragen von Romy und Jürgen Ritte stellt dieses Buch zweifellos einen der besten, unterhaltsamsten und oulipotischsten Romane des Jahres dar.

Im neuen Roman von Emmanuelle Bayamack-Tam erfährt man, was es bedeutet, ein:e Außenseiter:in zu sein. Erzählt aus der Perspektive der jungen Farah werden wir hier nicht nur Teil eines Identitätskonflikts, sondern auch Zeuge von, nun ja, Grenzüberschreitungen. Farah wächst in einer Hippiekommune auf, das alternative Dasein beschreibt sie mit Augenzwinkern, Wohlwollen und Verwunderung. Als der Oberguru der Lebensgemeinschaft sie verführt, wird auch das eher mit Staunen als mit Empörung erzählt. In diesem »Arkadien« werden beständig die herkömmlichen Werte und Normen hinterfragt, die schrägen Seiten von Kommunen und Lebensgemeinschaften aufgezeigt und der Blick in einen vollkommen freien Geist – den der möglicherweise transsexuellen Erzähler:in – eröffnet. Auch dank der rhythmischen Übersetzung von Patricia Klobusiczky bildet dieser Roman, erschienen im Secession Verlag für Literatur, eine der ungewöhnlichsten Lektüren des Jahres.

Jetzt schlägt »die Stunde der Frauen«. In den umwerfenden, aufwühlenden und erschütternden Porträts von Jovana Reisinger wird genau das Wirklichkeit. Ihre »Spitzenreiterinnen« leben im Süden Deutschlands und Österreich, tragen Namen vom Frauenmagazinen und haben Gedanken, von denen man in der blendenden Welt dieser Magazine nichts erfährt. »Sie kriegt wieder alles, was sie will. Und ich kriege nichts«, heißt es an einer Stelle neidvoll. Mit der fiesen Moral ihrer Erzählungen könnte man kommentieren, »weil du nicht genug dafür getan hast«. Reisinger zeichnet die Welt von Leistung und Performanz nach, in der sich Frauen oft wiederfinden. Karriere, Kinder, Kilos liegen auf ihren Schultern, Konkurrenz untereinander kommt hinzu. Mit diesen K‘s jonglierend gibt sie ihren Frauen eine Stimme, reduziert #Mansplaining-Exemplare auf einen Buchstaben und kommentiert gnadenlos das Eigenleben ihrer Figuren. »Dieses Buch ist die denkbar lustigste Version des zwingend humorlosen Satzes: Sexismus ist ein strukturelles Problem«, schrieb Marie Schmidt in der Süddeutsche Zeitung. Besser kann man Reisingers »Spitzenreiterinnen«, der es auf die Shortlist für den Bayerischen Buchpreis geschafft hat, nicht auf den Punkt bringen.

Diese Woche hat der auf Sansibar geborene und in England lebende Autor Abdulrazak Gurnah den Literatur-Nobelpreis verliehen bekommen. In seinen Romanen sind die Gräuel der deutschen Kolonialgeschichte zum Greifen nah, wie die Lektüre der übersetzten Neuausgabe seines Romans »Das verlorene Paradies« (im Penguin Verlag) sowie seines aktuellen Romans »Afterlives« (bei Bloomsbury Publishing UK) zeigen. In diesen eindrucksvollen Werken zeichnet Gurnah nicht nur ein Bild der Situation der verschiedenen Bevölkerungsgruppen unter kolonialer Herrschaft, sondern bildet die wiederholte koloniale Erfahrung im ethnischen melting pot Ostafrika auch sprachlich nach. Ergänzend kann ich die Berichte des Journalisten Albert Londres aus den französischen Kolonien in Afrika empfehlen. Die wiederentdeckten Berichte in »Afrika in Ketten« (In der Übersetzung von Petra Bail und Yvan Goll bei Die Andere Bibliothek erschienen) vermitteln facettenreich einen Eindruck des kolonialen Blicks auf die kolonisierten Menschen und ihre Kulturen. Das ist ebenso lehrreich wie erschütternd. Wenn wir uns ernsthaft mit dem kolonialen Erbe Europas auseinandersetzen wollen, dann sind die teils schmerzhaften Lektüren dieser Texte unumgänglich.

Servicepost im Literarischen Adventskalender. Diese Titel haben in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie für ihre literarische Qualität ausgezeichnet wurden. In chronologischer Reihenfolge: Iris Hanika mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für »Echos Kammern« (bei Literaturverlag DROSCHL), Gert Loschütz mit dem Wilhelm-Raabe-Preis für »Besichtigung eines Unglücks« (bei Verlag Schöffling & Co.), Antje Rávik Strubel mit dem Deutschen Buchpreis für »Blaue Frau« (bei S. Fischer Verlage), Clemens J. Setz für sein Werk (im Suhrkamp Verlag) mit dem Büchnerpreis, Emine Sevgi Özdamar mit dem Bayerischen Buchpreis für »Ein von Schatten umgrenzter Raum« (bei Suhrkamp Verlag), Martina Clavadetscher mit dem Schweizer Buchpreis für »Die Erfindung des Ungehorsams« (im Unionsverlag) und Raphaela Edelbauer mit dem Österreichischer Buchpreis für »Dave« (bei Klett-Cotta Verlag). Zu welchem Buch man hier auch immer greift, ein herausragendes Leseerlebnis ist garantiert.

Ray ist ein Selfmademan, sein Möbelgeschäft brummt, wenn man nur die Abgänge an Einrichtungsgegenständen betrachten würde. Nimmt man die Einnahmen mit in den Blick, dann ist es ein Desaster, denn Ray verscherbelt zu viel auf Pump. Deshalb braucht er Geld und baut ein zwielichtiges Parallelgeschäft auf. Er selbst bezeichnet sich als Zwischenhändler, andere würden das Dealer nennen. »Harlem Shuffle« zeichnet ein Sittenbild New Yorks in den Jahren 1959 bis 1964, es geht um Wohnen, Drogen und Korruption, aber natürlich auch um das große Thema des zweifachen Trägers des Pulitzer Prizes Colson Whitehead – Rassismus. »Harlem Shuffle« ist schneller, böser und humorvoller als Colson Whitehead mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Romane. Aber der Amerikaner beweist, dass er aus jedem Stoff etwas Neues, Sensationelles machen kann. Seine erneut souverän von Nikolaus Stingl übersetzte Heist-Novel ist ein mitreißendes Leseerlebnis, dass die Leser:innen voll und ganz in die Welt seiner Figuren eintauchen lässt.

Klingt etwas absurder als ein islamistischer Anschlag auf einen Comicshop? Vielleicht einer auf ein Rockkonzert, aber seit dem Attentat auf das Bataclan wissen wir, dass in dieser Welt nichts absurd genug ist, als dass es das nicht geben könnte. In »Sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken«, dem neuen Roman von Johannes Anyuru, steht am Anfang dieser Anschlag auf einen Comicladen. Unter den Attentätern eine junge Frau, die das ganze filmen soll. Zwei Jahre später begegnen wir ihr erneut. Inzwischen ist sie in der Psychiatrie und führt eine Art Manifest bei sich, das die Geschehnisse in einem anderen Licht erscheinen lässt. Mit ihr beginnt die Suche nach der Wahrheit hinter den Brüchen unserer Zeit. Nach dem mitreißenden Kriegs-, Flucht- und Identitätsroman »Ein Sturm wehte vom Paradiese her« blickt Anyuru in seinem neuen Buch (beide in der Übersetzung von Paul Berf im Luchterhand-Verlag erschienen) einmal mehr furchtlos in die Abgründe der Gegenwart und fragt, wie ein friedliches Miteinander in dieser brutalen und schonungslosen Zeit möglich ist.

»Obéissance à la pesanteur. Le plus grand péché«, schrieb Simone Weil. Der Schwerkraft zu gehorchen sei die größte Sünde. »Seevögel begehen sie nie«, weiß Adam Nicolson. In seiner in Leinen gebundenen und von Barbara Schaden übersetzten Verneigung vor den Möwen, Lummen und Tölpeln, den Albatrossen, Riesenalks und Kormoranen dieser Welt teilt er seine Faszination für diese »Geschöpfe der hohen Breiten und fernen Ozeane«, die durchdrungen von Doppeldeutigkeit sind, »halb wir, halb nicht wir, Körper, die in die Welt rufen«. Ihnen ist er in den letzten Jahrzehnten immer wieder nachgestiegen und hinterhergereist, um sie zu erkunden. Die Leidenschaft hat er von seinem Vater, mit dem er als Achtjähriger die großen Seevogelkolonien auf den Shiant Isles besucht hat. Schon damals begriff er, dass Seevögel eine radikal andere Spezies sind, die einzigen Tiere, die auf und im Meer, in der Luft und an Land zu Hause sind. Wie sie das machen, darauf hat jede der zehn hier zoologisch und kulturwissenschaftlich beschriebenen Arten eine eigene Antwort. Nicolsons weit gefasste, essayistische Einblicke in das »Leben von Papageientauchern, Tölpeln und anderen Meeresreisenden«, wie es im Untertitel der edlen Ausgabe im Liebeskind Verlag heißt, verführen auf großartige Weise, sich mit dieser »seltensten Spielart der Schöpfung« auseinanderzusetzen. Einige der von Nicolson untersuchten Seevögel sowie mehrere hundert weitere finden sich auch in John James Audubons Naturkunde-Klassiker »Die Vögel Amerikas« wieder. Für die gerade im Prestel Verlag erschienene Coffeetable-Ausgabe wurde eine der zwei Originalausgaben von 1829 im Natural History Museum, London ausgebunden, digital abfotografiert und reproduziert. Ein Prachtband, nicht nur für Vogelliebhaber.

Maaza Mengiste erzählt in ihrem für den Booker Prize nominierten Roman »Der Schattenkönig« (bei dtv Verlagsgesellschaft) eine Geschichte, die sich vom Ausbruch des Abessinenkriegs bis zur Befreiung von der italienischen Kolonialherrschaft in Äthiopien streckt. Zwischen 1935 und 1941 sollen eine dreiviertel Million Äthiopier:innen ums Leben gekommen sein. Was in der Geschichte untergegangen ist: in den kriegerischen Auseinandersetzungen dienten viele Frauen als Soldatinnen und trugen dazu bei, das Land zu befreien. Eine dieser Soldatinnen ist Hirut, Mengistes Hauptfigur, die nach der Flucht des äthiopischen Kaisers das Schicksal ihres Landes in die Hand nimmt. Frauen wie Hirut hat es tausende gegeben, die Geschichtsschreibung hat sie vergessen. Der Krieg, so sagte Mengiste beim Internationalen Literaturfestival Berlin, sei nach wie vor eine Männersache. Maaza Mengiste zeigt in ihrem vielstimmigen Roman, dass Geschichte nicht linear verläuft, auch wenn wir sie im Nachhinein so lesen. Ihr »Schattenkönig« ist ein musisches Werk, zusammengesetzt aus vielen Stimmen, Perspektiven und Ebenen. Mal so leise wie ein Windhauch, dann wieder ein tosend lautes Kriegsgebraus. Ein universelles Buch, das Augen öffnet und Wissenslücken schließt. Und das uns in der rhythmischen Übersetzung von Brigitte Jakobeit und Patricia Klobusiczky als großes orchestrales Werk begegnet, das noch lange nachklingt.

In Dunkelblum haben die Mauern Ohren, die Blumen Augen und die Menschen immerzu ein Gespür. Es stimmt etwas nicht in diesem Ort, das macht Eva Menasse in ihrem neuen Roman »Dunkelblum« (erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch) von Anfang an unmissverständlich klar. Eine misstrauische Verschlossenheit hat die Leute im Griff, die zwar alles beobachten, aber nichts verstehen und auch nichts wieder herausgeben. So bleibt der schlecht gekleidete Mann, der im Herbst 1989 durch die Stadt schleicht, ebensowenig unbemerkt wie die Gruppe junger Student:innen, die den alten jüdischen Friedhof wieder freilegen. Da ist die Stimmung schon angespannt, denn im Ort regt sich Widerstand gegen die Privatisierung der Wasserversorgung, die nicht nur die Bauern in Rage bringt. Haben die vielleicht den alten Heustadl in Brand gesteckt, um dem Bürgermeister einen Denkzettel zu verpassen? Oder sind hier ganz andere Kräfte am Werk, die vielleicht sogar die alte Eszter Lowetz auf dem Gewissen haben? »Dunkelblum« ist ein Rechnitz-Roman und noch viel mehr, wie Menasse im Gespräch verdeutlicht. Die Erzählung durchpflügt in den Jahren 1945, 1965 und 1989 die torfigen Böden der fiktionalisierten Landschaft und reißt die Grasnarbe des grünen Teppichs auf, den das beredte Schweigen über die Ereignisse hat wachsen lassen. Die Wahrhaftigkeit ihrer Figuren bricht Menasse dabei bis auf den Stil herunter. Für mich einer der klügsten und mitreißendsten deutschsprachigen Romane, die in diesem Jahr erschienen sind. Nachtrag: Menasses »Dunkelblum« erhält den Hauptpreis des Bruno-Kreisky-Preises für das Politische Buch 2021.

Dieses Jahr war voll von Fake News und Verschwörungstheorien. Dass man sachlich und literarisch der Wirkung von Wissenschaft und Medien auf den Zahn fühlen und dabei grandiose und erkenntnisreiche Texte schaffen kann, beweisen Benjamin Labatut mit seinen famosen »Irrfahrten der Wissenschaft« sowie Samira El Ouassil und Friedemann Karig mit ihrem lesenswerten und erkenntnisreichen Band »Erzählende Affen«.

Labatut geht in seinen vier Erzählungen (im Suhrkamp Verlag) den Erfindungen und Entdeckungen von Wissenschaftlern wie Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger oder Fritz Haber auf den Grund. In seinem ersten Text zeichnet er die Geschichte von »Preußischblau« nach, einem Gift, dass später die Grundlage für die Produktion von Zyankali und Zyklon B wurde. Er bedient sich literarischer Mittel, um diese ungeschriebenen Kapitel der Wissenschaftsgeschichte mit packendem Inhalt zu füllen. Seine Irrfahrten sind vor allem persönlicher Natur. Sie beschreiben Momente, in denen große Denker in die Krise gerieten angesichts der Abgründe, die sich vor ihnen auftaten. Dass das schmale und von Thomas Brovot aus dem Spanischen übertragene Buch für den International Booker Prize nominiert war, liegt vor allem am packenden Stil, in dem Labatut von diesen dunkeln Stunden der Wissenschaft erzählt.

Wie die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, unser Denken und Bewusstsein beeinflusst, zeigen die Kulturjournalistin des Jahres Samira El Ouassil und Friedemann Karig in ihrem unbedingt lesenswerten Buch »Erzählende Affen« (im Ullstein Verlag). In zwölf Kapiteln zeichnen sie nach, wie Narrative unseren Blick auf die Dinge verstellen. Denn Verschwörungstheorien und Fake News verfangen nur deshalb, weil sie an etablierte Geschichten anschließen. Anhand unzähliger Beispiele aus Politik, Religion, Kultur und Wissenschaft entschlüsseln sie die Narrative solcher Geschichten, also zeigen auf, warum und wozu diese in welcher Art erzählt werden. Warum das wichtig ist? Weil es genau da an einer guten Erzählung fehlt, wo es momentan am Dringendsten wäre. Deshalb raten sie: »Bleiben Sie ein erzählender Affe. Erzählen Sie sich und Ihren Lieben die Geschichte einer guten Zukunft.«

»Mir wird immer düsterer zumute, ich sehe absolut nichts Gutes kommen. Und das Tageblättchen schwätzt mit dem Führer vom Sieg, der freilich selbst für unseren Herrn und Oberidioten nur noch durch den »Glauben« gewährleistet wird. Niemals ist ein Volk so leichtfertig in sein Unglück geführt worden, außer den Juden zur Zeit Vespasians. Und die hatten beinahe noch mehr Chancen und sehr viel mehr Recht, wenn auch ihr Widerstand schließlich zum Wahnsinn wurde. Hitler in seiner Rede zum 30. Januar meinte, die Judenpolitik werde auch bei den anderen Eingang finden. Diese Katastrophen-Politiker quasseln von Friedrich dem Großen und dem 7-jährigen Krieg.« Das schreibt der Bibliothekar Hermann Stresau am 31. Januar 1944. In seinen Tagebüchern hat er den stetigen Weg bergab in den Abgrund festgehalten. Und zugleich verheimlicht er nicht, dass das ganz normale Leben auch weiterging. Aus kaum einem Dokument steigt die Zeit zwischen 1933 und 1945 in all ihrer gelebten Beiläufigkeit so unmittelbar empor wie aus diesen zwei Tagebüchern, erschienen im Klett-Cotta Verlag.

Liegt es auf der Hand, am 4. Advent Ali Smith’ Jahreszeitenromane zu empfehlen? Ja natürlich, denn abwechslungsreicher, mitreißender, überraschender und spannender kann man kaum über Großbritannien in diesen Zeiten schreiben. In »Herbst« liest Elisabeth ihrem dementen Nachbarn Bücher vor und erkennt sich dabei selbst. In »Winter« eskaliert ein Weihnachtsfest, in »Frühling« setzt sie in einer völlig unmöglichen Geschichte der britischen Xenophobie die Hochkultur entgegen und in »Sommer« erzählt sie die Geschichte eines Mädchens und ihrer Familie zwischen Tierschutz, Klimawandel und Lockdown. Wer noch nicht weiß, was sie:er zwischen den Jahren lesen soll – hier ist die Antwort. Denn mehr Unterhaltung, Charme und Analyse als in diesen von Silvia Morawetz so galant wie mitreißend übersetzten Romanen kann man auf einmal nur schwer finden. Erschienen sind die vier Bände im Luchterhand Literaturverlag.

Der erste Roman von Mithu Melanie Sanyal befasst sich mit der Frage, was es heißt, mixed-race zu sein. Im Mittelpunkt steht eine polnisch-indische Studentin, deren Mentorin sich eine falsche Identität gibt. Als die auffliegt, geraten alle Gewissheiten ins Rutschen. »Identitti« (bei Hanser erschienen) diskutiert nicht nur Fragen von Herkunft und Identität in erfrischender Weise neu, sondern gibt BIPoCs in der deutschen Literatur endlich eine Stimme. BIPoC steht für Black, Indigenous and People of Color oder – um es mit Sanyals Heldin zu sagen – für »Menschen, die gefragt werden: Wo kommst du her?« Eine Situation, in die Sanyal fast täglich gerät, wie sie mir im Interview verriet. »Ich persönlich war immer im Dilemma, ein Identitätsvakuum zu empfinden. Ich war nie indisch genug, um Inderin zu sein. Ich war nie polnisch genug, um Polin zu sein. Deutsch genug war ich aber auch nie. So hatte ich lange Zeit das Gefühl, entweder gar keine Identität zu haben oder dass Identität etwas war, das mir von anderen zugewiesen wurde. Nach dem Motto Wir akzeptieren dich als… Diese Akzeptanz konnte man mir aber auch jederzeit wegnehmen.«

»Ein majestätischer, vielstimmiger Roman über die Bemühungen einer Gemeinschaft, die geplante Vertreibung und Auslöschung mehrerer Indianerstämme in den 1950er Jahren zu stoppen, geschrieben mit Geschick und Fantasie«, begründete die Pulitzer Prizes-Jury ihre Auszeichnung des mitreißenden Romans von Louise Erdrich. Die Geschichte ist an das Leben von Erdrichs Großvater Patrick Gourneau angelehnt, der den Protest gegen die Enteignung der Native Americans in North Dakota bis in die US-Hauptstadt trug. Louise Erdrich weitet diese Geschichte über ihre Figuren und gibt so tiefe Einblicke in die Träume und Traumata der indigenen Bevölkerung. Die Menschen der Turtle Mountain Band of Chippewa in North Dakota, die einem hier begegnen, gehen einem nach der packenden Lektüre noch lange im Kopf herum. »Der Nachtwächter«, erschienen in der Übersetzung von Gesine Schröder bei den Aufbau Verlagen, ist eine Verneigung vor dem Leben der eigenen Ahnen und eine Hommage an den magischen Realismus.

»Frederikas Arsch, nackt, in der Luft, wie es schien, Franz’ Hände darauf wie Tabakblätter. Klick. Frederikas Finger, weich, im Bart des Satyrs. Klick. Frederikas Finger, fest, auf seinem Schwanz. Klick. Zunge in Ohr. Klick. Zunge gegen Zunge. Klick. Schwanz nicht mehr sichtbar. Klick. Finger den Anus stupsend. Klick.« Rosemarie Waldrop hat ihrem Roman »Pippins Tochter Taschentuch« (im Suhrkamp Verlag) eine ganz eigene Akustik verliehen. In diesem Text stöhnt, grunzt und klappert, klimpert und klickt es, was das Zeug hält. Erzählt wird die Geschichte von Lucy, die herausfinden will, ob die beiden Zwillingsschwestern Andrea und Doria ihre leiblichen Schwestern oder doch nur ihre Halbschwestern sind. Ihre gemeinsame Mutter Frederika Wolgamot, eine Sängerin, ist nämlich möglicherweise schon kurz nach ihrer Eheschließung mit Josef Seifert eine Affäre mit dessen Kriegskameraden Franz Huber eingegangen. Das hat im Dritten Reich aufgrund dessen jüdischer Religion jedoch mehr als nur private Folgen. Das Ganze spielt in der unterfränkischen Provinz, in Kitzingen am Main, wo das Taschentuch von Pippins namensloser Tochter im 8. Jahrhundert gelandet ist. In Waldrops experimentalpoetischem Roman drängen die Dinge und Ereignisse ganz natürlich an die Oberfläche. Das ist in der klingenden Übersetzung von Ann Cotten einfach eine geile Leseerfahrung, erzählerisch mitreißend, formal aufregend und literarisch grandios.

Ohne Zweifel einer der besten Romane des Jahres, Judith Hermanns ebenso bewegende wie melancholische Sinnsuche an der See. »Daheim« ist das poetische Protokoll eines Neuanfangs in einer kargen Landschaft, von der es heißt: »Torf und Schlacke, Regen ohne Ende. Die Leute haben ihre toten Babys unter den Feuerstellen begraben.« In dieser alles andere als romantischen Umgebung greift sie ihrem Bruder in seiner Kneipe unter die Arme, taucht mit ihrer Nachbarin Mimi in lokale Mythen ein und findet bei einem wortkargen Schweinebauern unverhofft Halt. Dies ist kein Landflucht-Roman im herkömmlichen Sinne, sondern eine große Geschichte einer inneren Einkehr, um lange verdrängte Wunden zu heilen. Was brauchen wir, um uns daheim zu fühlen? Und worauf können wir verzichten? Von solchen Fragen ausgehend entwickelt dieser atmosphärisch dichte Text eine ungeheure Anziehungskraft. Die Handlung ist geradlinig, ohne einfach zu sein, die Figurensprache authentisch, ohne sich anzubiedern, die Auseinandersetzung mit der Welt inspirierend, ohne zu belehren. Auch oder vielleicht sogar erst recht zum Jahreswechsel eine passende Lektüre aus dem S. Fischer Verlag.

»Lyrics« von Paul McCartney und Paul Muldoon ist nicht nur ein fulminantes Songtext-Album, sondern auch ein herausragender Bildband, für den McCartney sein Privatarchiv durchgesehen hat. Neben den längst legendären Aufnahmen aus seiner Karriere enthält der Band Skizzen, Notizen, Briefe, erste Songentwürfe, Fotografien von Konzerten, Studioaufnahmen oder Backstage, Plattencover, Gemälde, Tickets, Kontaktbögen und vieles mehr. Diese editorische Meisterleistung machen diese zwei Bände im edlen Leinenschuber zu einem echten Hingucker und veritablen Pageturner. Dem bekanntesten lebenden Beatle beim Schwelgen in der Vergangenheit beizuwohnen, ist ein unbändiges Vergnügen. Es ist ein bisschen so, wie mit den Eltern oder Großeltern im Fotoalbum zu blättern und ihren Geschichten zu lauschen. Dass man dabei nicht alles zu genau nehmen sollte, ist klar. Dass dieses von Conny Lösch übertragene Doppelalbum ein einmaliges Geschenk ist, aber auch.

[…] Menschen, die am 13. November 2015 das Bataclan-Theater besuchten, werden diesen Abend nie vergessen. Mitten im Konzert der amerikanischen Rockband The Eagles […]

[…] »Gentzen oder: Betrunken aufräumen«, Tomer Gardis Identitätssuche »Eine Runde Sache« und Emine Sevgi Özdamars Roman eines Lebens »Ein von Schatten begrenzter Raum«, der bereits den Bayerischen Buchpreis erhalten hat, nominiert. Dass es Titel wie Esther Kinskys […]

[…] »Die Netanjahus« (in der Übersetzung von Ingo Herzke bei Schöffling & Co erschienen), »Der Nachtwächter« (in der Übersetzung von Gesine Schröder bei Aufbau erschienen) und »Die Nickel Boys« (in der […]